【早稲田大学】 音楽ライブの観客が「同期」するメカニズム

プレスリリース配信日:

2024/6/20 14:00

提供元:共同通信PRワイヤー

音楽ライブの観客が「同期」するメカニズム ― 音楽知覚認知システムの解明 ―

詳細は 早稲田大学Webサイト をご覧ください

【表:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102172/202406202453/_prw_PT1fl_ToJ97im3.png】

劇場では、観客の間に類似した感情が一斉に生じ、強い一体感が生まれます。こうした集合的感情の基盤に、同じ舞台表現を鑑賞する複数の観客の生理的状態が揃う、同期現象があるとこれまで考えられてきました。早稲田大学人間科学学術院の野村 亮太(のむら りょうた)准教授は、音楽への生理的応答の信頼性という観点から、このメカニズムの一端を明らかにすることに成功しました。

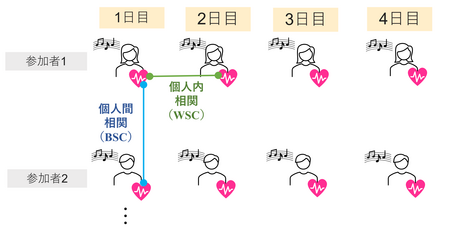

数日ごとに繰り返し音楽を聴く状況を作り、心拍同期の個人内相関と個人間相関を定量評価する実験を行った結果、同一の参加者から得られた心拍データは、異なる参加者から得られた心拍データよりも同期することが明らかになりました。同一の参加者は認知システムが共通するとみなせることから、「入力に対する応答の確かさ」としての信頼性が同期の鍵であることを示唆します。この知見は、劇場で強い感情が生起する仕組みを説明する理論の構築に寄与します。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202406202453-O2-I4xtGCB3】 図:音楽聴取時の心拍どうしの相関は個人間ペアよりも個人内ペアで高い

本研究成果は、Springer Nature発行の『Scientific Reports』に「Reliability for music-induced heart rate synchronization」として、2024年5月28日(火)に公開されました。

■研究の波及効果や社会的影響

本研究の知見は心拍同期が音楽を聴くときのモチベーションの高さや気分の高揚ではなく、音楽を聴いた人が、脳内で処理して生理的応答が生じる際の信頼性に依存していることを示唆します。これは、観客の入力に対する応答の確かさを高める仕組みを構築できれば、劇場での感動を高い確率で再現できることを示唆します。例えば劇場の環境を設計することや、視聴デバイスなどで入力に対して応答が確かに生じるように補助することで「同期」を生じさせやすくなり、パフォーマンスをより楽しむことが可能となるかもしれません。

■今後の課題

本研究では、共通入力同期を厳密に検証するため、観客間相互作用を排除した実験系を用いました。しかし、実際の劇場では、観客どうしが影響しあっていることはほぼ間違いありません。今後は共通入力同期を観客間相互作用がどのように促進してるのか、その影響力の強さを実証的に明らかにしていくことが劇場認知科学研究の課題として残されています。

■研究者のコメント

劇場での数秒から数十秒のオーダーで時間発展する審美的な体験は学融合的な研究テーマです。これからも劇場認知科学では、音楽に限らず様々な舞台表現を対象にした実証研究を通して、言語化しにくかった経験知や実践知を理論化し、知見を現場にお返しできるように研究を進めていきます。

■論文情報

雑誌名:Scientific Reports

論文名:Reliability for music-induced heart rate synchronization

執筆者名(所属機関名):野村 亮太(早稲田大学)

掲載日:2024年5月28日(土)

掲載URL:https://www.nature.com/articles/s41598-024-62994-0

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-024-62994-0