中高校生は親の想像以上に「将来」と「お金」考えている! 親子一緒に金融リテラシーを高める方法/第一生命経済研究所の北村安樹子さん

2022年4月から高校家庭科の授業で金融教育が始まったが、子どもの金融リテラシーを高めるには、家での親子の対話、メディアの活用が大切とするリポートを第一生命経済研究所の北村安樹子さんが発表した。

今の中高校生は、将来の進路を意識している人がほぼ100%、進学費用を8割以上が考えている。

子どもの「お金」に関するスキルを高めるにはどうしたらよいか。北村さんに話を聞いた。

ほぼ100%の中高校生、将来の職業を思い描いている

第一生命経済研究所ライフデザイン研究部副主任研究員の北村さんが、家庭における金融リテラシー教育についてまとめたのは次の3つのリポートだ。

●「人生設計の経済面に関する情報は高校生の関心事」(2024年5月31日付)

●「子どもの金融リテラシーを高めるメディア活用」(2024年5月20日付)

●「キャッシュレス併用時代のお金教育の重要性」(2024年4月11日付)

主なトピックスを紹介すると――。

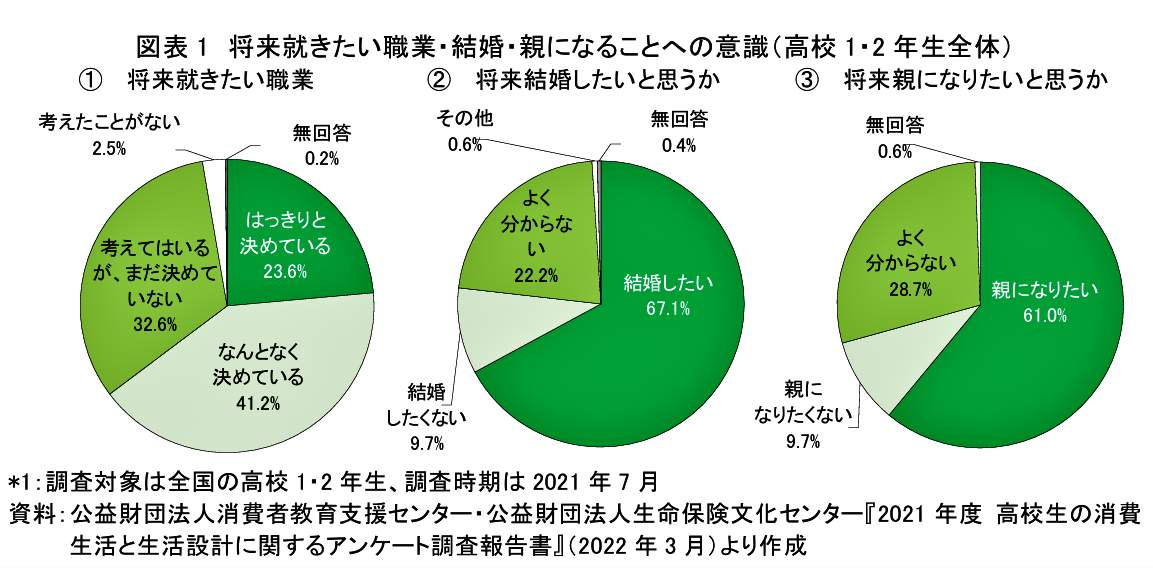

(1)まず、高校1、2年生のほとんどが自分の将来に関して真剣に考えている。【図表1】は、高校1、2年生に将来就きたい職業や結婚観について聞いた結果だが、将来就きたい職業について「考えたことがない」という生徒は2.5%しかいない。

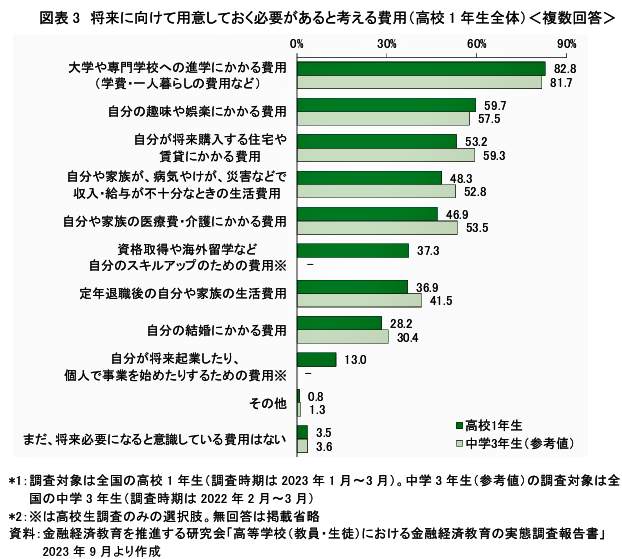

【図表2】は、高校1年生と中学3年生が、将来に向けて用意しておく必要があると考える費用のリスト(複数回答)だが、進学にかかる費用(学費・ひとり暮らし費用など)を挙げた割合が8割を超える。

また、「将来の住宅費」「自分や家族の医療費・介護費」「定年退職後の生活費」「スキルアップ費用」などを挙げた割合も4割弱~6割に達する。

中高校生は、親が想像する以上に「将来」と「お金」について考えているのだ。

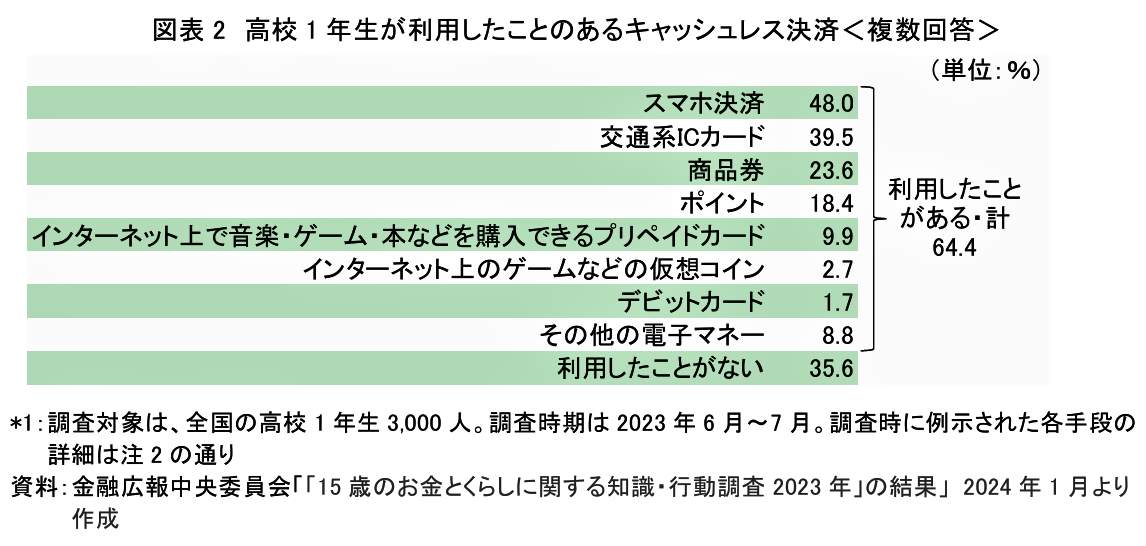

(2)キャッシュレス化が進み、子どもの金銭感覚にも変化が起こっている。【図表3】は高校1年生が利用経験のあるキャッシュレス決済(複数回答)だが、交通系ICカードやスマホ決済などの経験がある子どもが6割を超えた。

そして、キャッシュレス決済の利用経験を持つ子どもの約3人に1人が、現金での支払いよりお金を使い過ぎる傾向があると答えた。

数年後には成人年齢を迎え、独り立ちすることを考えると、子どもにとって収入・支出の自律的管理や、生活に必要な金銭感覚を身につけることは、社会人として自立していくうえで、不可欠のスキルになる。

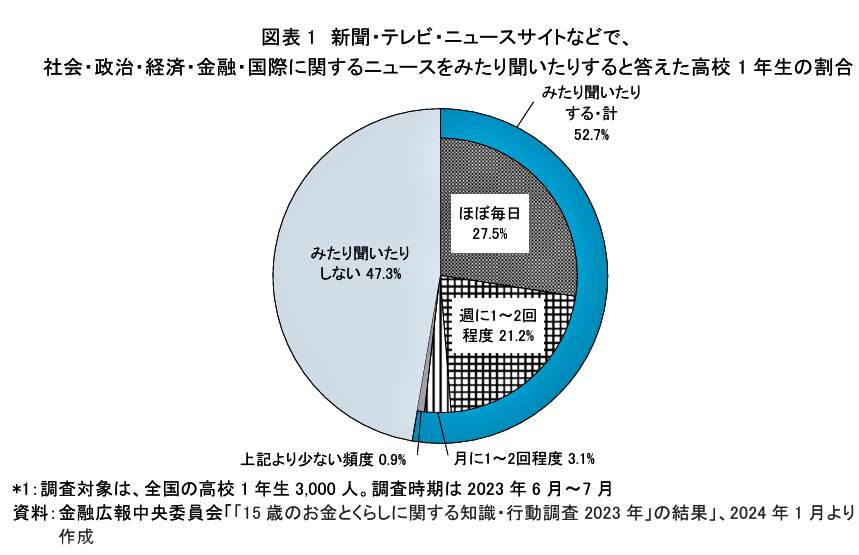

(3)子どもの金融リテラシーを高めるためには、社会・政治・経済・金融・国際に関するニュースに接することが大切だが、どの程度ニュースを見たり、聞いたりしているのか。

【図表4】は、高校1年生が新聞・テレビ・ニュースサイトなどをチェックしている割合だ。

これを見ると、過半数(52.7%)がニュースを見聞きしているが、まったく関心を示さない子どもも半数近く(47.3%)いる。二極化が進んでいるのだ。子どもとの会話をとおして、一緒にメディアを活用していくには、親はどうしたらよいだろうか。