岩手県北上山地の詳細な地質を明らかにした地質図が刊行

記事配信日:

2025/04/04 14:00 提供元:共同通信PRワイヤー

ポイント

・ 北上山地北部における詳細な5万分の1地質図が刊行

・ 岩泉町・葛巻町・盛岡市の地表踏査から北部北上帯の詳細な地質が明らかに

・ 岩手県における防災・減災、土木・建築、教育の基礎資料としての活用に期待

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202504026739-O1-l7QI543e】

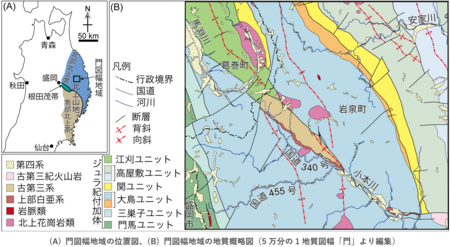

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)は、岩手県北東部の地質調査の結果をまとめた5万分の1地質図幅「門」(以下「本図幅」という)を刊行しました。本図幅地域を含む北上山地北部では、5万分の1の地質図幅18区画のうち、分布する主な地質体である付加体の詳細を把握できていたのは3区画のみでした。北上山地では、2016年の台風10号がもたらしたような大雨が引き金となって、土砂災害が頻繁に発生しています。本図幅地域には北上山地を通る2本の幹線道路が含まれており、これら道路の土砂崩落などによる分断は地域生活に大きな影響を与えかねません。そこで、2019〜2023年にかけて約300日間におよぶ当該地域の地表踏査を実施し、顕微鏡観察や微化石抽出などの室内作業を行い、精緻な地質図を作成しました。約2億年前から約1.5億年前に形成された北部北上帯の付加体を、構成している岩石の種類や形成年代から6つのユニットに区分し、それらが古いものから順に概ね西から東へ並んでいることを明らかにしました。本図幅の詳細な地質情報は、道路などの維持管理や建設などの基礎資料として社会に役立つことが期待されます。さらに、本図幅地域は三陸ジオパークの一部を含んでおり、地域内の岩泉町ではモシリュウ化石の発見などをきっかけに地学教育が盛んに行われています。本図幅による最新の地質情報は、岩手県、県内の自治体、ジオパークの教育活動に役立てることができます。

メンバー

武藤 俊(産総研 地質情報研究部門 層序構造地質研究グループ 研究グループ付)

野田 篤(産総研 地質情報研究部門 研究部門長)

西岡 芳晴(産総研 地質情報研究部門 シームレス地質情報研究グループ キャリアリサーチャー)

入手先

本図幅は、産総研地質調査総合センターのウェブサイトからダウンロードできます(https://www.gsj.jp/Map/JP/geology4.html)。また、産総研が提携する委託販売先からも購入できます(https://www.gsj.jp/Map/JP/purchase-guid.html)。

関連する論文

掲載誌:Bulletin of the Geological Survey of Japan

タイトル:Geology and accretionary age of the Otori Unit, North Kitakami Belt

著者:Shun Muto, Tsuyoshi Ito, Masafumi Murayama

DOI:10.9795/bullgsj.74.1_1

掲載誌:Ofioliti

タイトル:Late Carboniferous age confirmed for the oceanic plate of Panthalassa preserved in the Kadoma Unit of the accretionary complex in Northeast Japan

著者:Shun Muto, Tsuyoshi Ito, Masanori Ozeki

DOI:10.4454/ofioliti.v49i2.574

用語解説

地質図・地質図幅

地質図は植生や土壌をはぎ取った下の地層・岩石の様子を表した地図のことで、「地」球の性「質」を表した地「図」です。地質図は、土木・建築、防災・減災、観光、資源探査など幅広い分野で利活用されています。地質図を緯度経度で囲まれた四角の区画で示したものを地質図幅といいます。産総研地質調査総合センターでは、全国各地域の地質を調査・研究し、主に5万分の1と20万分の1地質図幅を整備・刊行しています。5万分の1地質図幅は、地質図幅の中で最も高精度の地質図で、詳細な地質情報が記載されています。日本全国で1274区画あり、整備を進めています。20万分の1地質図幅は、日本全国で124区画あり、全国整備が完了していますが、古くに刊行された図幅の改訂を行っています。刊行された地質図幅は、地質調査総合センターのウェブサイト(https://www.gsj.jp/Map/JP/geology4.html)から見ることができるとともに、印刷物が一般向けに販売されています。

付加体

海洋プレートが海溝で大陸プレートの下に沈み込む際に、海洋プレートの上の堆積物や海山の断片などがはぎ取られ、海溝に溜まった大陸プレートから流れて来た砂や泥と一緒になって、大陸側に押し付けられてできた岩石・地層群を付加体と呼びます。一般的に付加体の地層は強く変形しています。現在の日本列島の基盤のほとんどは、隆起した過去の付加体からできています。

微化石

大きさ数ミリメートル以下の、顕微鏡でしか見ることができない生物化石のことです。付加体は深い海の地層であるため大型化石がほとんど含まれない代わりに、珪質な殻を持つ動物プランクトンの放散虫や、原始的な魚の仲間であるコノドント動物などの微化石を産出します。これら微化石には地質年代を決める示準化石も多く含まれ、付加体の年代決定に有効です。基本的には、泥岩やチャートの岩片を酸で溶解させ化石を分離させた後に、電子顕微鏡で観察・同定します。

北部北上帯

岩石種・形成過程・時代など同じ特徴を持つ地質体が広範囲にまとまって分布する場合に「〇〇帯」という地帯名が付与されます。北部北上帯は、主にジュラ紀(約2億〜1億5千万年前)の付加体からなる地帯です。今回の調査によって、北上山地で初めて後期三畳紀(約2億4千万年前〜2億年前)の付加体の存在が認定されました。本図幅地域の大部分は、前期ジュラ紀〜後期ジュラ紀の付加体です。

ユニット

地質学では、地層を岩石の種類や時代などをもとに区分し、その地層の性質が最もわかりやすく観察できる場所の地名をとって名前をつけます。砂や泥などの石の粒が堆積してできる堆積岩では、「〇〇層」のように、地名に「層」をつけた名称を基本的な区分単位とすることが定められています。一方、付加体では地層のでき方が違うため、「層」に代わる別の言葉を地名と組み合わせることが一般的となっています。本図幅では、その中でもよく使われている言葉の一つである「ユニット」を用いています。

モシリュウ

岩手県下閉伊郡岩泉町茂師にて、前期白亜紀の約1.1億年前の地層から発見された恐竜です。発見されたのは上腕骨の一部の化石であり、長い首を持った草食恐竜である竜脚類の一種と考えられています。日本国内では初めて発見された恐竜化石です。

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250404/pr20250404.html

配信会社から提供を受けたコンテンツやプレスリリースを原文のまま掲載しており、J-CASTトレンドが制作した記事ではありません。お問い合わせは配信会社・プレスリリースの配信元にお願いいたします。