構造色がつくる輝く火山噴出物

記事配信日:

2025/02/19 16:00 提供元:共同通信PRワイヤー

ポイント

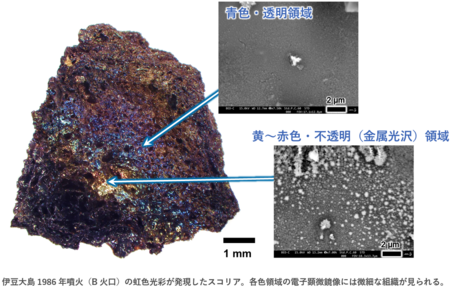

・ 伊豆大島の1986年噴火堆積物に存在する「虹色スコリア」の光彩は表面の微細組織によって生じる構造色であることを初めて解明

・ 噴煙柱内の高温ガス環境下で虹色の光彩を示す微細組織が生成されたことを示唆

・ スコリアの構造色の分析が火山の噴火過程の詳細を知る手がかりに

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202502174288-O1-38aVCvJ0】

概 要

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)活断層・火山研究部門 松本恵子 研究グループ付と木彫り作家 川崎誠二氏は、虹色光彩を示す火山噴出物(スコリア)の詳細な観察と分析を行い、虹色光彩は噴出物表面の微細組織から生じた構造色であることを世界で初めて明らかにしました。

マグマ中に溶け込んでいた水蒸気や二酸化炭素などの揮発性成分によって、火山の爆発的な噴火の際に生成される空隙の多い噴出物のうち、黒っぽい色のものをスコリアとよびます。スコリアは多くの場合、玄武岩質から安山岩質のマグマの噴火で多くみられ、その化学組成を反映して黒色や灰色、また長時間高温で酸化した場合は赤褐色を呈していますが、中には青色や虹色に輝く光彩を示すものがあります。このような光彩を持つスコリアはしばしば見つかりますが、光彩そのものについて詳細な科学的分析や成因解明は行われていませんでした。

今回、伊豆大島の1986年噴火の火山噴出物のうち、虹色光彩を示すスコリアの表面と断面の詳細な観察と分析を行いました。その結果、スコリア表面に可視光波長程度のサイズの微細組織を認め、虹色光彩はその微細組織で生じた構造色であることを世界で初めて明らかにしました。また、微細組織は火山噴火の際に噴煙柱内部の高温ガス環境下で形成されたことがわかりました。本研究により、スコリアの構造色の分析が火山の噴火過程の詳細を知る手がかりになることが期待されます。

なお、この研究の詳細は、2025年2月19日に「岩石鉱物科学」に掲載されます。

下線部は【用語解説】参照

研究の社会的背景

火山噴火は地下のマグマが地表に出る現象で、噴火の際には溶岩や火山灰、火山礫(れき)といったさまざまな火山噴出物が地表や大気中に放出されます。火山噴出物はマグマが地表に出る時や噴煙柱内を上昇する時に冷えて固まったり砕けたりして形成されるため、噴火前のマグマの温度や圧力、そして地表に移動して堆積する間のそれらの変化や化学反応の情報を含んでいます。そのため、噴出物やそれに含まれる鉱物などの化学組成、鉱物の形や鉱物どうしの配列といった組織を分析することで、マグマの蓄積条件や噴火の際の上昇過程だけでなく、噴煙柱内部の温度やガス組成など噴火の際の物理化学的変動を調べることができます。

マグマの蓄積、噴出、固化と多くの過程を経て形成される火山噴出物では、黒色や灰色、赤褐色などの色彩が観察されます。このような色彩は、特定の波長の光を噴出物内部のガラスや鉱物を構成する分子が吸収して生じている物質色であり、噴出物の化学組成や鉱物の種類を反映しています。一方、スコリアの中には虹色に輝く光彩を示すものがあります。昆虫や鳥、CDなどの光学ディスクやシャボン玉など、身近なものにも見られる虹色に輝く光彩は、物質表面の微細な構造で光が回折や干渉、散乱して生じる構造色です。これまで火山噴出物に見られる虹色の光彩については、詳細な科学的分析や成因解明は行われていませんでした。

研究の経緯

産総研では、これまで火山噴出物やそれに含まれる鉱物の化学組成の分析から、噴火前のマグマだまりの温度、圧力、揮発性成分(火山ガス)組成といった物理化学条件を推定したり、火山灰の化学組成分析や組織解析を噴火時系列に沿って行い、噴火様式の変遷を引き起こすマグマの上昇過程を明らかにしたりする研究を行ってきました。今回、時系列が詳しく判明しており、かつ堆積物が保存されている1986年伊豆大島のB火口の噴火の火山堆積物に見られる虹色に輝く光彩に着目し、その光彩が生じる原因を検討しました。

なお、本研究は、JSPS科研費JP22K14130による支援を受けています。

研究の内容

今回の研究では、「火山噴出物のよくある見た目の一つ」と見過ごされ、詳細な科学的分析や成因解明が行われていなかった虹色光彩が、極めて特殊な特徴ではないかと考えました。スコリアに形成された構造色の物質的な成因を解明するだけでなく、その特徴が火山噴火ダイナミクスの理解につながることを示しました。

伊豆大島は、1986年、三原山山頂のA火口と、側方のB・C火口とよばれる割れ目火口から噴火しました。特にB火口の噴火は規模が大きく、噴煙高度は最高で1600 mに達しました。本研究の虹色スコリアは、B火口噴火の最初期の堆積物に見られます。観察には、肉眼で光彩が見られるものを選択しました。なお、伊豆大島はそのほとんどの地域が環境省の国立公園に指定されており、サンプル採取には環境省の許可が必要です。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202502174288-O2-LkcvJoFc】

スコリアの虹色光彩は、スコリア粒子の外側から内側にかけて、青色で透明な領域から黄~赤色で不透明(金属光沢)な領域に遷移していました(図1)。この光彩は観察角度によらず、同じ領域で同じ色を示します。スコリア表面の電子顕微鏡による観察では、それぞれの領域の表面に金平糖のような細粒の結晶(球晶)が群れのように密に分布していました(図2左上、電子顕微鏡写真)。球晶のサイズは可視光の波長よりやや短い程度で、青色領域で小さく、黄色、赤色領域へと色変化するとともに、サイズも大きいものに変化していました(図2左下)。スコリア表面および断面の観察とX線元素マッピングから、個々の球晶は多角形の鉄酸化物とそこから伸長した鉄を含むケイ酸塩の樹枝状結晶から構成されることが判明しました(図2右)。また、この球晶のほかに、マグネシウムやカルシウムを含む鉱物が結晶化していた可能性があることがわかり、スコリア表面付近のガラスにナトリウム、マグネシウム、カルシウムなどの元素がより多く濃集している様子も観察できました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202502174288-O3-6F02BhTQ】

図2に見られるような複雑な組織について、本研究では、先行研究による玄武岩質ガラスの加熱酸化実験を参考に組織形成メカニズムを推定しました。スコリア表面の鉱物種の組み合わせ・鉱物の形状・ガラス内部の元素分布は、ナトリウムを比較的多く含むスコリアが、硫酸ガスを含んだ酸化的な高温のガスと化学反応することで生じます。スコリアに含まれる鉄が酸化された結果、ガラスをつくる分子のネットワークが組み替わり、ガラスに含まれていたほかの元素が拡散できるようになったことで、スコリアの表面付近に特定の元素が濃集するとともに、複数の鉱物が結晶化したと推定されます。多角形の結晶はこの時に生じたと考えられます。その直後に急速に冷却されたため、さらに樹枝状の結晶が生じたと説明できます。

このような特殊な高温ガス環境と冷却過程を噴出物が経験できるのは、噴火の“瞬間”に火山噴煙が立ち上る領域(噴煙柱)内部であると考えられます。本研究の虹色スコリアは、伊豆大島B火口の爆発的な噴火のうち、最初期にのみ観察され、一連のB火口噴火の最盛期に見られる赤褐色のスコリアとは明確に異なります。すなわち、1986年噴火の場合、虹色スコリアは特殊な高温ガス環境の指標であるといえます。この結果は、野外での噴出物観察により、観測例のない噴火における噴煙柱内部の温度・ガス環境の推移を追えるようになる可能性を示しており、いまだ挙動が解明されていない火山噴煙のダイナミクスの理解につながる成果です。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202502174288-O4-0hUjJvri】

さらに、スコリア表面の複雑な組織が虹色光彩を発現するメカニズムについても考察しました(図3)。まず、観察した青色・透明領域と黄~赤色・不透明(金属光沢)領域に鉱物やガラスなど構成物質の違いがなかったことから、虹色光彩は物質色ではなく構造色といえます。虹色光彩のうち、透明か不透明(金属光沢)かは、球晶を構成する鉄酸化物のサイズや数の違いを反映していると考えられます。また、観察角度によらず同じ領域で同じ色を呈することは、“要素”がランダムに配列して生じる単色の構造色であることを示します。虹色スコリアにおいてこの特徴を生じる“要素”は球晶群の分布だと考えられ、色の違いは、個々の球晶サイズや球晶どうしの間隔などを反映したものだと推測されます。スコリアの外側から内側にかけて青、黄、赤へと移り変わるのは球晶サイズの増大を反映しており、大きいほど結晶の成長時間が長かったと考えられることから、スコリア粒子の外側からの冷却を反映していることを示しています。

本研究により、虹色スコリアの構造色を発現する微細組織の様相と、形成メカニズムが明らかになりました。さらに、虹色スコリアは噴火という極限環境での特殊な過程で初めて形成されることがわかり、無機物質の新しい発色技術の開発につながる可能性があります。

今後の予定

伊豆大島1986年噴火のスコリアの詳細な鉱物分析、噴火の推移に沿ったスコリアの特徴の変化、および他の火山・他の噴火様式で生じた虹色スコリアとの比較から、計測機器で直接測定できない噴煙柱内部の物理化学的条件の差異や変動を明らかにしていきます。火山噴火という極限環境を経験した岩石の動的な形成プロセスを解明していくことで、過去の噴火のダイナミクスの解明を進めます。また、より高分解能な顕微鏡などを用いて構造色が生じる微細組織の光学的仕組みを理解し、新たな機能性材料開発に役立つ知見を提供します。

論文情報

掲載誌:岩石鉱物科学

タイトル:虹色スコリアの構造色を生む微細組織:伊豆大島1986年噴火における成因

著者名:松本恵子・川崎誠二

DOI:10.2465/gkk.240806

用語解説

構造色

物質内部での光の吸収などの結果生じる物質の固有色ではなく、物質の成す構造や微細組織に基づく光の物理的作用による発色をいう。構造色を引き起こす主な微細組織には、薄膜(シャボン玉など)、厚さ方向(多層膜、真珠層など)や水平面(回折格子、CDの光学ディスクなど)の2次元周期構造、3次元周期構造(オパール、フォトニック結晶など)などがある。

噴煙柱

マグマの破片(火砕物)を多量に噴出する爆発的な噴火で、火砕物と火山ガスに地表の大気が混合して形成する、火口から立ち上る噴煙部分。噴火の際の推進力を維持しており、火砕物と火山ガスは比較的高温を保っている領域であると考えられている。噴煙柱が成層圏まで達すると、噴煙は成層圏と平行に拡散して傘型噴煙領域を形成する。この領域では、噴煙内部の火砕物の温度は周囲とほとんど同じ程度まで低下していると考えられている。

球晶

結晶核を中心に結晶が放射状に伸長し球状に発達した多結晶の集合体。

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250219/pr20250219.html

配信会社から提供を受けたコンテンツやプレスリリースを原文のまま掲載しており、J-CASTトレンドが制作した記事ではありません。お問い合わせは配信会社・プレスリリースの配信元にお願いいたします。