ヤバイTシャツ屋さん

屈託なく笑いが絶えないロック

タケ×モリの「誰も知らないJ-POP」

今も昔も日本人に一番足りないものは「ユーモア」ではないだろうか。苦手なものと言ってもいいかもしれない。

教育的な場面などで必ず登場するのが「真面目」と「勤勉」だろう。わき目も振らずに一所懸命。よそ見をしたり寄り道をしたり、あるいは、面白おかしく茶化したりすると目くじらを立てられてしまう。

笑って済ませることが出来ない。

中にはそういうセンスを自分たちのスタイルにしている人たちもいる。バカバカしいことに本気になる。意味不明なことを面白がる。こいつらどこまで真剣なんだと呆れながら笑ってしまう。そんなグループも時折登場する。

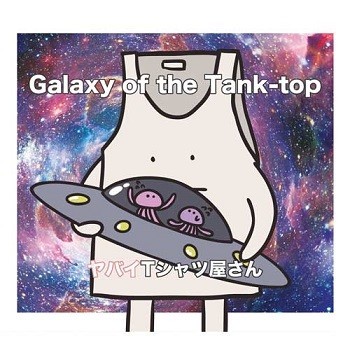

1月にメジャー二枚目のアルバム「Galaxy of the Tank-top」を発売、アルバムチャートの4位に送り込んだヤバイTシャツ屋さんは、そんなグループだと思った。

苦労の跡や「作為性」を感じさせない

アルバムに収録されている曲のタイトルを上げてみる。「ヤバみ」「DANCE ON TANSU」「眠いオブザイヤー受賞」「ハッピーウェディング前ソング」「ドローン買ったのに」「ベストジーニスト賞」「メロコアバンドのアルバムの3曲目くらいによく収録されている感じの曲」「とりあえず噛む」「サークルバンドに光を」「肩have a good day」。2016年に出た一枚目のアルバムには「無線LANばり便利」「DQNの車のミラーのところによくぶら下がってる大麻の形したやつ」「喜志駅周辺なんもない」「流行りのバンドのボーカルの男みんな声高い」「ネコ飼いたい」などが並んでいる。

どこまで真剣に付けたんだろうと思わせる語呂合わせのような軽い遊び心。頭を掻きむしりながらひねり出したという苦労の跡や「作為性」を感じさせない。一昔前の言い方をすれば「脱力系」というところだろうか。

バンドとして最初に作った曲だという「ネコ飼いたい」などは「ネコ飼いたい」と叫んでいるだけだ。それでいてどこか不思議なリアリテイを持っていた。

彼らのホームページの「自己紹介」にはこんな風に書いてある。

「大阪を拠点に活動する、こやまたくや・しばたありぼぼ・もりもりもとによる三人組ガールズテクノポップユニット」「躍動感溢れるパフォーマンスとストーリー性のある歌詞で50代女性をターゲットに活動中」。

思わず「どこが」と突っ込みを入れたくなるような「自己紹介」なのである。その下の「ヤバイ活動歴」は、2012年5月「結成」6月「活動休止」、2013年10月「活動再開」11月「活動休止」2014年11月「活動再開」とあるだけだ。何かを誇張して伝えようとかドラマチックにしようという意図が全く感じられない。そんなことどうでもいいじゃん、と言っているようにも思えてくる。

「期待したい」なんて言葉は似合わない

もし、彼らのライブを見なかったら、こんな風に書こうとは思わなかったかもしれない。2月23、24日のZEPP TOKYOで行われたライブはすさまじく面白かったのだ。

それまで全会場がソールドアウトだったというツアーの最終会場の二日間。ボーカルのこやまたくやが挙手を求めた客席の8割は10代20代が占めていた。ロックフェス常連という感じではない普通の若者たちでありながら、演奏になると前の客の頭上を乗り越えて転がってゆくダイブや、押しくらまんじゅうのように密集して踊るモッシュが始まる。それでいてパンク系のロックバンドのライブのような暴力性はなく、いつのまにか客席にフォークダンスのような踊りの輪ができていたりする。メンバーのトークに合いの手をいれたり屈託なく楽しんでいる。笑いが絶えないロックコンサートだった。

彼らは大阪の大学の先輩後輩。平均年齢24才。堺市の老舗ライブハウス「三国ケ丘FUZZ」で活動していた。当時の話をする時も3人の呼吸がまるで漫才のように心地良く進んでいく。

でも、演奏は「脱力」していない。

そうした人を喰ったようなタイトルの曲に全力を注いでいる。一つの曲の中に髪を振り乱して頭を激しく上下させるヘビメタやディスコのようなビートもある。歌詞がそうであるように一つの形に納まらない。中には「肩have a good day」のようにフォークロックのようなメロディアスな曲もある。「肩幅」を人の懐に例えた内容はどこかしみじみとしている。こやまたくやは自分たちの曲のミュージック映像の監督もしていると後で知った。

ナンセンスの系譜と言うと大げさになるのだろうが、ライブを見ながら思い出したのが80年代後半から90年代にかけて女子中高生に爆発的な人気になり、今も活動しているユニコーンだった。

クラシックのコンサートを台無しにしてしまったり温泉の湯舟の中で演奏したり、いきなり象が登場したりという彼らのミュージックビデオはハナ肇とクレージーキャッツに例えられたりした。

その後、Puffyのプロデュースもする奥田民生は「脱力系ロッカー」という形容詞がついた最初のアーティストだろう。「外しの天才」とも言われていた。少なくとも「日本的勤勉さ」と一線を画していたことは間違いない。でも、彼が人一倍ロックに対して深い情熱や愛情の持ち主であることは広く知られている。

世の中はますます窮屈になっている。

建前ばかりがまかり通っている。

そんなことどうでもいいじゃん、と笑ってしまえるような自由で楽しいロックバンド。期待したい、などという当たり前の言葉は彼らには似合わなそうだ。

(タケ)