かまやつひろし、飄々として

年を重ねることが権威にならないタケ×モリの「誰も知らないJ-POP」

残された時間は多くないーー。

年々そういう気分が強くなっているのは自分が年を取ってきているというだけではない。昭和の音楽を支えてきた人たちが次々と鬼籍に入ってゆくからだ。

今年は、船村徹(2月)、かまやつひろし(3月)、平尾昌晃(7月)の戦前派だけでなく、加川良(4月)、遠藤賢司(10月)、はしだのりひこ(12月)など、戦後生まれがそこに加わるようになってしまった。早くしないと"そして誰もいなくなった"というアガサ・クリスティの小説のタイトルのような時代が遠からずやってくる、という思いが強くなっているからに他ならない。

カントリーバンドから脱皮

昭和の音楽にはいくつもの転機があった。

その最たるものが戦争であることは言うまでもない。戦時中、敵性音楽として禁止されていたジャズやカントリー、ハワイアンなどの西洋音楽が戦争の終結とともに解禁された。50年代終わりには、アメリカで生まれたロックンロールの波が上陸する。ロカビリーと呼ばれる音楽がそれだ。日劇ウエスタンカーニバルでは10代の女子の熱狂ぶりが社会現象になり、そこから登場した歌い手が、大人になって作曲家に転身してゆく。彼らが作る音楽が、それまでの民謡や浪曲などの伝統的な歌謡曲とは違う流行り歌となった。

今年、なくなった船村徹は戦時中、米軍キャンプのバンドで演奏していたこともあったという。かまやつひろしと平尾昌晃は、日劇ウエスタンカーニバルが出世の舞台だった。かまやつひろしの父親、ティーブ釜萢は、アメリカ生まれの日系二世のジャズヴォーカリストで戦後はジャズの学校を開校。平尾昌晃はそこに通っていた。作曲家に転身してから彼の作品にはアメリカンポップスの洗練された甘さや歌い手出身ならではのメロディーのカタルシスが特徴になっていた。船村徹と平尾昌晃は、昭和の歌謡曲そのもののような存在だった。

昭和の音楽の革命的な変化は、もう一度、60年代後半に訪れる。一つはバンドである。ビートルズに代表されるエレキバンド。ひとりで歌ううたからみんなで楽しむ音楽の時代の幕が開いた。世界的なそうした流れに呼応するかのように日本で爆発的なブームになったのがGS。グループサウンドだった。ビートルズのようなバンドを、とそれまでのカントリーバンドから脱皮したのが、かまやつひろしのいたザ・スパイダースだった。

60年代後半の音楽革命は、もう一つあった。

自作自演である。当時はシンガーソングライターという言葉は生まれておらず、自分で作って自分で歌うという人を「自作自演歌手」と呼んでいた。

そうした二つの「革命」に触発されて音楽の道に進んだのが、前述の戦後生まれのアーティスト、シンガーソングライターたちだった。

上から目線にならない物腰

彼らに共通していたのは「世代感」だったように思う。

戦争を挟んで価値観が変わった。それまでの軍歌や文部省唱歌で育った大人とは違うという音楽観。上の世代にはお手本となる人が見当たらない。誰もが見様見真似で音楽を始めていたという共通項もある。

そういう中で異彩を放っていたのがかまやつひろしだった。異彩というのはいい意味でである。GSで一時代を築いた彼は、GSブームが衰退後、ソロアーティストとして活動するようになる。10歳以上若いフォーク系のアーティストが集まるイベントやコンサートに積極的に参加、GSとフォークから始まった新しい流れの架け橋となっていった。7歳年下の吉田拓郎と組んだ「我が良き友よ」は、その象徴的なヒットだろう。

筆者がかまやつひろしと初めて会ったのは70年代の初めに彼が文化放送の「セイ!ヤング」のパーソナリティをしていた時だ。豊富な音楽の知識はもとより、時にはサングラスにミリタリールック、時にはフランスやイギリスのブランド、それでいて高級感をひけらかさないロックミュージシャンならではのセンス。何よりも、絶対に上から目線にならない物腰と飄々としたフットワークの軽さに惹かれた。どんな若いミュージシャンに対しても偉ぶらない。年を重ねることが権威につながらない。

80年代の初めだろうか、彼について「栄光の年齢不詳」という文章を書いた記憶がある。音楽業界の中で、こんな人になってゆきたい、と思う数少ない人だった。

かまやつひろしと最後に話したのは、2015年の2月だった。筆者が担当しているFM COCOLOの「J-POP LEGEND FORUM」で一か月間彼の軌跡をたどった。5週間に渡って登場してくれた最後の台詞は「ライブハウスを回って若いバンドと出会いたい」だった。

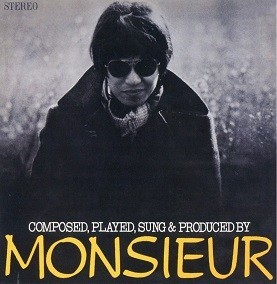

1970年に彼が発売した初めてのソロアルバム「ムッシュ―/かまやつひろしの世界」は、世界でも珍しい一人多重録音のアルバムだった。今聞いても瑞々しさは、失われていない。でも、取材でお会いしても最後まで「ムッシュ」とは呼べず「かまやつさん」だった。

あんな風に生きたい、という気持ちは今も変わっていない。

今のうちに話を聞いておきたい。

そんな人はたくさんいる。

(タケ)