週刊新潮(9月23日号)の「生き抜くヒント!」で、五木寛之さんが「忘れた漢字」をめぐるあれやこれやをユーモラスに書いている。

「歳をとると字も忘れがちになるものだ、と親鸞もこぼしている...ずばぬけた博覧強記の親鸞のことだから、そのショックもかなりのものだったにちがいない」

仏教に通じた筆者らしく、話は自著もある浄土真宗の開祖から始まる。五木さんも、必要な漢字が思い出せず、文章がそこから先に進まないことが再三あるという。

「私の場合は忘れたわけではない。最初から憶えていなかったわけだから、がっかりすることはないだろう。辞書を引けばすむことだ」

五木さんは、文壇ではもはや「絶滅危惧種」の手書き派である。筆者のボヤキを聞いた編集者は当然、パソコンでの執筆を勧めたそうだ。

「読みにくい原稿の字にうんざりしている感じが、おのずと滲みでていた。しかし、原稿用紙に万年筆で字を書くというのは、ただ仕事をこなしているというだけではない。漢字、仮名まじりの文章を書くという作業は、ひとつの快楽でもあるのだ」

執筆が突然つまずくのは「書くべき言葉があっても、字が出てこない時」である。

「そこはどうしても漢字でなくてはしっくりこない...余白に試し書きをしてみるが、どれもちがう。素直に辞書を引けばいいのに...素直になれないのだ」

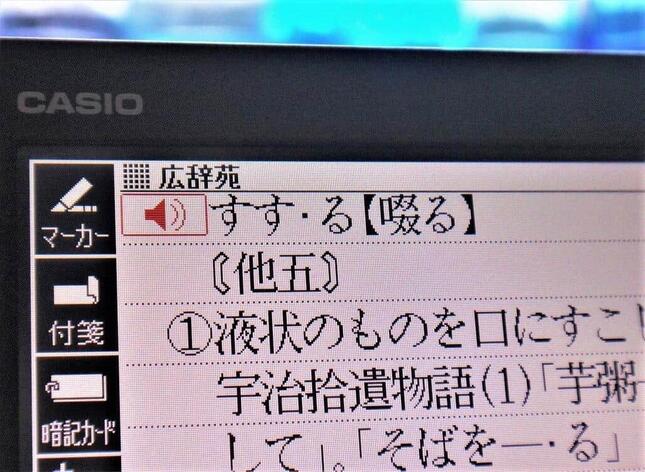

ちなみに「つまずく」は〈足は質屋へつまずきながら〉と憶えたお陰で、「躓く」とすぐに出てくるそうだ。ところが、戦意高揚歌の一節〈泥水すすり 草をはみ〉の「すする」が出てこない。案外、意識せずに読めている字ほど浮かびづらいのかもしれない。

ラテン語のように

「親鸞の時代には電子辞書などという便利なものはなかったはず...厄介な字を使うときには、何か分厚な辞書か専門書でも開いて確かめたのだろうか...ステイホームの憂さ晴らしに、『読めるけれども書けない漢字一覧』というリストでも作ってみようか」

五木さんは、ある雑誌の論評に冒頭から〈コーポレートガバナンス〉〈サスティナビリティ〉〈デジタルトランスフォーメイション〉が出てきて面食らったという。しかし「これだったらどんな字だったかな、と迷うことはない。意味はよく分からなくても、書くぶんには楽である」と思い直した。

「そのうち漢字まじりの文章は、西欧のラテン語のような存在になるのかもしれない。『鬼滅の刃』などというタイトルは、すでに漢字を雅語として、その効果を狙った用法といっていいのではあるまいか」

五木さんは、2010年刊の『親鸞』が書店に平積みされた頃の笑い話で締める。

「通りかかった若いカップルの女性が、『あれ、なんて読むの?』ときいた。つれの青年がさりげなく、『オヤドリだろう』と言ったことなど思い出した」