ウィーン・フィルのニューイヤーコンサートといえば、現在では1月1日に開催され、90か国以上に中継される日本でもお馴染みの、世界的に有名なクラシック音楽会です。

2021年の今年は、オーストリアの感染予防のための規制が1月6日まで有効だったため、いつもプラチナチケットと呼ばれるこの音楽会の入場券は1枚も発券されずじまいでした。すなわち、80年近いニューイヤーコンサートの歴史始まって以来の「無観客演奏会」となったのです。

初演では拍手が少なかった

それでも、全世界で5000万人近い人がテレビを通して視聴するコンサートですが、アンコールで演奏される定番の2曲があります。1曲は、普段なら会場の手拍子とともに盛り上がるヨハン・シュトラウスⅠ世のラデツキー行進曲、もう1曲が、オーストリアの「第2の国歌」とも言われているワルツ王こと息子の、ヨハン・シュトラウス2世作曲「美しき青きドナウ」です。

「美しき青きドナウ」は、もともと男声合唱団からの委嘱作品で、最初はなんだかパッとしない歌詞が付けられていたため、ヒットとは程遠かった・・とはこの曲を取り上げたときに書いたとおりですが、どうして、現在ではニューイヤーコンサートで必ず演奏され、「オーストリアの第2の国歌」と言われるぐらい、愛されているのでしょうか?

それにはこんな背景がありました。1866年、帝都ウィーンを擁するオーストリアは、プロイセンと戦争を行います。オーストリアが中心となっていた「ドイツ連邦」が、脱退したプロイセンと戦争になったものですが、宰相ビスマルクのもと軍事の天才モルトケ参謀総長がいたプロイセンは、完膚無きまでにオーストリアをたたきのめします。これにより、「近代の統一ドイツという国」は南のオーストリアではなく、北のプロイセンを中心として成立することになります。

戦争は、ドイツの成立という重要な結果を生みますが、オーストリアにも意外な影響をもたらしました。まず、意気消沈したオーストリア国民を励ますために、流行の最先端でノリにノッているワルツ作曲家ヨハン・シュトラウス2世に「ワルツ形式の男性合唱曲を」という依頼が合唱団の指揮者により行われました。もちろん、これが「美しき青きドナウ」の作曲のきっかけです。

シュトラウス2世の演奏会はいつも拍手喝采でアンコールに次ぐアンコールとなり、オーケストラの団員が疲れてしまうほどだったそうですが、この曲の初演のときは、拍手がちらほらとしかなかったそうです。アンコールなどかかりませんでした。

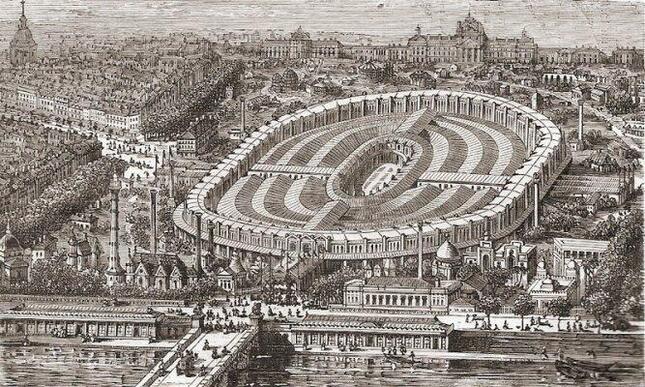

オーケストラ・パートだけで披露して人気に

ここで舞台はパリに飛びます。「美しき青きドナウ」が作曲された1867年5月、第2回パリ万国博覧会が開かれるのです。プロイセン憎しのオーストリアは、敵の敵は味方、ということでフランスに接近しなければなりません。16万5000フランもの大金を投資して、会場には立派な「オーストリア館」ができあがりました。当時の駐仏大使はリヒャルト・クレメンス・フォン・メッテルニヒ、かの「会議は踊る、されど進まず」と揶揄されたウィーン会議を主催した宰相メッテルニヒの息子でした。

これだけ力の入った「オーストリア館」でもっとも人気のあったメインのエキジビションは、メッテルニヒ大使の主催する大舞踏会でした。その伴奏に指揮者として呼ばれたのが、ヨハン・シュトラウス2世でした。ウィーンで大ヒットしている彼の作品ばかりを演奏したのです。

異国の地で、どうせドイツ語は通じないし、そもそもオーストリアを励ますパッとしない歌詞だし・・とシュトラウスが考えたかどうかはわかりませんが、彼は「合唱曲 美しき青きドナウ」の合唱を抜いて、得意のオーケストラ・パートだけで、序奏と5つのワルツ、そしてコーダからなる現在の形にして、この舞踏・演奏会で披露したのです。

ウィーンでは誰もドナウが青くなんかなくて灰色だ・・ということをみな知っているからヒットしなかった、パリの人間はドナウの本当の色を知らないからさ・・などという陰口を叩く人もいましたが、ともかく、結果は、爆発的な人気を呼び、シュトラウス本人も驚くぐらいだったそうです。これが、ウィーンに逆輸入され、人気とともに、オーケストラ版が定着することになります。

このときのパリ万博には、日本からも幕府、薩摩藩、佐賀藩が独自に出展していましたから、もしかしたら、「シュトラウス自身が指揮する『美しき青きドナウ』」を聞いた日本人がいたかもしれませんが、記録には残っていません。

ともあれ、この歴史の意外な結果として生まれた名曲のことを考えるとき、早く世界が平穏になって、万博などの国際的な催しが開かれ、そこで音楽が演奏されるような日々がやって来ることを願わずにいられません。

本田聖嗣