タケ×モリの「誰も知らないJ-POP」

時代の変わり目というのは、いくつかのエポックメイキングな出来事とともにやってくる。誰かが意図したわけでもないのに、それまでと違う新しい何かがそこから始まって行く。1980年3月21日、佐野元春のデビューもそんな出来事だった。

シングルとなった曲は「アンジェリーナ」。高らかな始まりを物語るイントロのサックス。都会のアスファルトを疾走する爽快な躍動感。70年代のロックに流れていた反体制的な攻撃性や演歌歌謡曲の中の重さや暗さを振り切ったようなスピード感は、明らかにそれまでの音楽とは違った。

サウンドや曲調だけではない。80年に出た二枚目のシングル「ガラスのジェネレーション」では、「ガラスのジェネレーション さよならレボリューション つまらない大人にはなりたくない」と歌っていた。

70年代のロックの「革命幻想」への決別と「つまらない大人にはなりたくない」という世代の旗。尾崎豊や渡辺美里ら、10代に熱狂的に支持された「80年代ロック」への狼煙のような歌だった。

「表現の時代性」が他とは異なる

2020年10月7日、彼の40周年のベストアルバム「MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980~2004」「THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO&THE COYOTE BAND 2005~2020」が発売された。

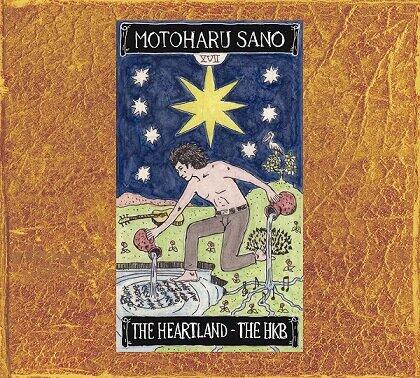

前者は彼がデビューから在籍していたエピック・ソニー時代の代表曲を収めたもので、後者は、自分のレーベル、Daisy Musicからの作品を収めている。ただ、それぞれの違いはそうした時期だけではない。彼はデビュー直後から94年まで、自分のバンド、ザ・ハートランドとともに活動していた。

2005年からは、90年代以降のバンドシーンで活躍していた年齢的に一世代下のミュージシャンを集めたTHE COYOTE BANDがパートナーとなった。それぞれのベストアルバムは、佐野元春の「バンドサウンド」の軌跡として聴くこともできる。

彼の40年が、他の同時代的なバンドやアーティストと決定的に違うのは、「表現の時代性」だろう。

ポップミュージックはその時代を反映している。それは、風俗や世相という「社会性」だけではない。コンピューターの進化に象徴されるテクノロジー環境がもたらす音楽的変化。それらに対応しながらの創作表現という意味でだ。

デビューして4年目。3枚目のアルバム「SOMEDAY」が10代を中心に爆発的な反響を呼んでいた83年春、彼は活動を休止、単身ニューヨークに渡った。自分の音楽をもう一度突き詰めてみる。そんな生活の中でヒップホップと出逢う。ラップやサンプリングというストリートカルチャーやデジタルな方法論と日本語の合体。プロデューサーとして現地のミュージシャンを集めて作った84年のアルバム「VISITORS」は、メジャーなアーティストが現地のヒップホップを取り込んだはしりのアルバムだった。

80年代の彼を一言で言えば「ボヘミアン」だろう。86年のアルバムは「カフェ・ボヘミア」だ。アルバムを携えたツアーは「カフェ・ボヘミア・ミーティング」と名付けられていた。先行シングルとなった「YOUNG BLOODS」のジャケットには紛争地域をマーキングした世界地図が使われ、印税をアフリカ難民救済へ寄付するというチャリティーソングだった。86年のチェルノブイリの原発事故の後の88年には「警告どおり計画どおり」も自分のレーベルから発売している。ヨーロッパが民主化の波に洗われていた89年のアルバム「ナポレオンフィッシュと泳ぐ日」はロンドンでの長期滞在で制作された。

デビュー10年。90年に発売されたアルバム「TIME OUT」の中には「ぼくは大人になった」という曲もあった。