今年(2020年)は、全世界的な新型コロナウィルス感染症の流行のために、旅行が控えられています。クラシック音楽は、まだまだ交通機関が未発達だった時代から、「まだ見ぬ国」へのあこがれを盛り込んだ作品も多く、脳内旅行をするのにぴったりです。今日は、一風変わった室内楽作品、フランスのモーリス・ラヴェルの「マダガスカル島先住民の歌」をご紹介しましょう。

依頼者リズ・クーリッジの風変わりな条件

ラヴェルがこの室内楽作品に取り掛かったのは、1925年、50歳のときでした。世紀をまたいでフランス音楽に大きな足跡を残した先輩、クロード・ドビュッシーは1918年に没してすでに亡く、ラヴェルも、代表作「ボレロ」(1928年)こそ、まだ作曲していませんでしたが、数々のピアノ曲、オーケストラ曲、または自作のピアノ曲を編曲したオーケストラ曲や、ムソルグスキー「展覧会の絵」のオーケストラ編曲などで彼の名声は絶頂期を迎えており、時代も悲惨な第一次大戦が終わり、戦間期のつかの間の平和の時代、「狂乱の年月」と呼ばれた、パリやフランス文化がひときわ輝いた時代でした。ラヴェル自身も、円熟期を迎え、次から次へと傑作を生み出していました。

そんなラヴェルのもとに、アメリカのエリザベス・スプレイグ・クーリッジから、作品の依頼が舞い込みます。裕福な父親から莫大な遺産を相続した通称「リズ・クーリッジ」は、自身もピアニストであり、財団を管理し、オーケストラ音楽が全盛のアメリカの音楽界に、「室内楽」というジャンル音楽を根付かせようと、一流作曲家に室内楽作品を新作委嘱するということを生涯の活動の柱としていました。

彼女から白羽の矢を立てられた「フランスを代表する作曲家:モーリス・ラヴェル」は、この依頼に全力で応えることになります。なぜなら、室内楽の編成が、通常よくあるピアノ三重奏や、弦楽四重奏、といった編成ではなく、歌をメインとする室内楽で、「可能ならば」伴奏の楽器は、フルート、チェロ、ピアノにしてほしい、という条件がついていたからです。こういった風変わりな条件などがあると、俄然燃えてしまうのがラヴェルという人間だったのです。一生独身であったラヴェルですが、外から帰宅すると、パジャマに着替えて、外で着ていたズボンからワイシャツからネクタイに至るまで綺麗にアイロンをかけてから寝る、ということを日課としていたラヴェルは、「こだわり」に反応するタイプでした。

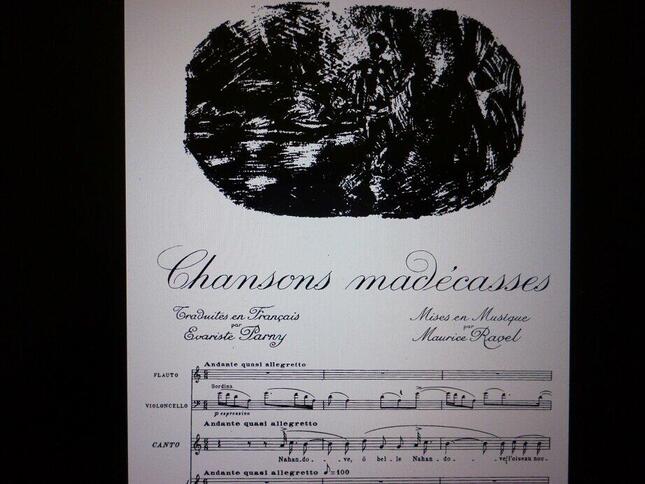

「歌曲の題材の『詩』は、ラヴェルが自由に選んで良い」となっていたので、エキゾチックなテーマを度々取り上げていた彼は、18世紀の詩人、エヴァリスト・ド・パルニーの詩、「マダガスカル島先住民の歌」から三編を選んで曲をつけました。パルニー自身はマダガスカル島を訪れたことはなかったようですが、同じフランスの植民地として、インド洋に浮かぶ現在レユニオン島となっている当時はブルボン島と呼ばれていた島の出身の彼は、現地の模様を伸びやかに描写しています。

現代の観点から見ると、少し人種差別的に感じるところもある詩の内容ですが、当時の欧州の人間の感覚では、非文明社会ののどかさと、文明社会へのアンチテーゼを滲ませる内容だったはずです。あまり政治的なことを自らの曲に持ち込まないラヴェルとしては、珍しいチョイスだったとも言えます。