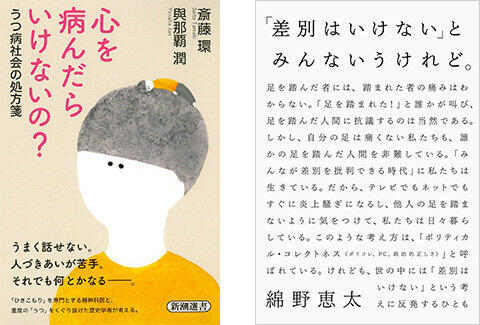

■『心を病んだらいけないの?―うつ病社会の処方箋―』(著・斎藤環、與那覇潤 新潮社)

■『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(著・綿野恵太 平凡社)

ここ数か月というもの、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、外出の機会がかなり減った人も多いと思う。霞が関周辺も、テレワークの推奨などで通勤者が激減していた。地上波の朝のワイドショーの視聴率が上昇したというのも理解できないでもない。評者は、これまで国民感情・空気というなかなか得体がしれないものをとらえる手段として、ワイドショーをできるだけ見るようにしていた。しかし、新型コロナウイルスの感染に関しては、「未知のウイルス」の恐怖をあおるばかりの取り上げ方には疑問を感じることが多く、気持ちがうつうつとするし、仕事上の冷静な思考の妨げると思い、見るのをほぼやめていた。

そのような中、5月下旬に公刊されたのが、「心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋」(新潮社)である。精神科医の斎藤環氏と、歴史学者の與那覇潤氏の、企画から1年をかけた、計6回の対談を加筆修正したものだ。

重要な通奏低音は「対話」

斎藤氏は、「社会的ひきこもり」の論者として知られるが、今回の事態で、日本で広範に浸透した、「自らも感染している前提で、他人にうつさないように振る舞うべきだ」という医学的な要請が、誰もが人祖の罪を背負っているという前提での行動を求める、キリスト教の「原罪」に似ていると感じて、「コロナ・ピューリタリズム(CP)」と名付け、警鐘を鳴らした(6月1日付読売新聞朝刊文化面記事「C・P 定着に警鐘」より)。また、與那覇氏については、本欄の3月12日付コラム(戦後日本国民がかかえた「ねじれ」 考察は令和に引き継がれた)でも紹介したが、文芸評論家の故加藤典洋氏が今後の活躍を期待した、いま最も注目に値する論者である。

本書を通じる重要な通奏低音は「対話」である。副題「うつ病社会の処方箋」は、まさに「対話」だ。そして、本書のカバー裏書にあるように、「対話においては、合意や調和(ハーモニー)を目指す必要はない。むしろ『違っていること』こそが歓迎される。共感を大切にしながらも、自分と相手の『違い』を掘り下げること」が重要で、「異なった意見が対立しあわずに共存している状態を、対話実践では『ポリフォニー』という」として、その空間でこそ、個人の主体性が回復できるとする。

「第一章 友達っていないといけないの?-ヤンキー論争その後」から、「第八章 辞めたら人生終わりなの?-働きすぎの治し方」まで、令和の時代の日本を覆った様々な社会事象について、それぞれの立場からの見解が提示され、それを受けて話が様々に発展していく。第一章で、「英国化する日本」として、ヤンキーカルチャ―が、英国のような階層の固定化につながることや、「第五章 話でスべるのは痛いことなの?-発達障害バブルの功罪」で、「発達障害」とされることで、自らの成長に見切りをつけてしまうことなど、どの章を読んでもはっとさせられる発見がある。

両氏がいろいろなアイデアを我々(患者)に出してみせる、斎藤氏が普及に努めるオープン・ダイアローグが、この対談を通じてまさに実践されている。