先週取り上げたイッポリトフ=イワーノフは、音楽活動の一環として、祖国ロシアから、南カフカスのジョージアの地に赴きました。「本業」での遠隔地赴任だったわけですが、今日は、音楽とは一見関係のない職業で、遠い異国の地に暮らした作曲家の登場です。

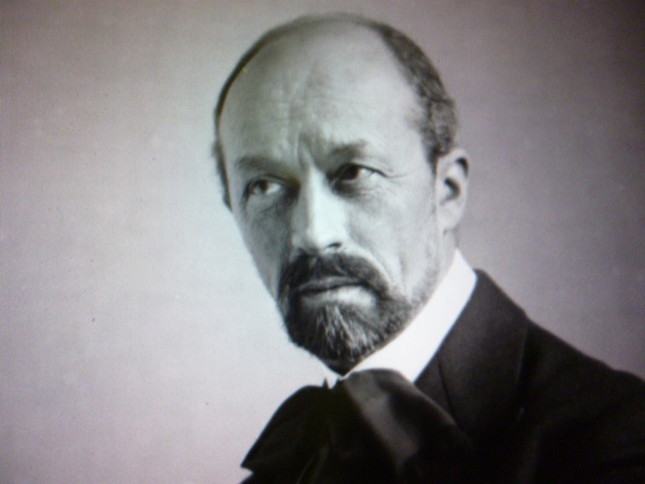

フランスのアルベール・ルーセル。彼は現在のベトナム、当時はフランス領インドシナだった地域に赴き、そこに数年滞在したのですが、それは、海軍の軍人として、でした。

赴任地インドシナで強烈な異文化体験

今からちょうど150年前の1869年、北フランス・ノール地方のトゥールコワンの裕福な家庭にルーセルは生まれました。ドビュッシーが7歳年上、ラヴェルが6歳年下という世代ですから、近代フランス音楽のもっとも栄えた世代ということもできます。そして、彼は幼少期から音楽を好み、音楽的才能の片鱗を見せつつありました。

しかし、幼いときに両親をなくして、トゥールコワン市長だった祖父のところに預けられたり、夢見がちな少年時代、ジュール・ヴェルヌの「海底二万哩」を読んで海に憧れたり、とさまざまな要因が重なって、彼は1887年、18歳で海軍兵学校へ進みます。そして卒業後海軍軍人となりました。海外に多く植民地を抱えていたフランスにとって、植民地警備のための海軍は非常に重要で、ルーセルも、仏領インドシナ(当時)のパトロールのために早速派遣されたのです。

しかし、彼の音楽への情熱は止みがたく、軍務中にも作曲したり、仲間内で演奏を披露したりしていたようです。と同時に、赴任地インドシナの風景は、彼にとって強烈な「異文化体験」となりました。故郷に戻った1894年、彼は海軍を辞める決心をします。もう一度本格的に音楽を学び直そうと決意を固め、その後の人生を彼は音楽に捧げることに決めたのです。

パリのスコラ・カントルムという音楽学校に入学し、セザール・フランクの弟子で、「フランキスト(フランク一派)」と呼ばれたヴァンサン=ダンディなどに師事します。すでに作曲に関しての実績もあったルーセルは同校で習うと同時に教育活動も担当し、門下には、やはり「音楽をもう1回学び直す」という動機のもと入学してきた年上で変わり者のエリック・サティやエドガー・ヴァレーズなどがいました。

ルーセルが教えつつ学んだスコラ・カントルムを卒業したのは1907年、もうアラフォーになっていました。それから、5年後に処女作を発表したので、遅咲きといえば遅咲きの作曲家でした。しかも、その2年後には、フランスの国土が戦場になった第一次世界大戦が始まり、「もと軍人」のルーセルは敢然と軍務に復帰し、海軍ではありませんでしたが、戦場の中、運転手なども努めたのです。

第一次大戦が終わってからは、ノルマンディーに居を移し、作曲に専念する生活を送れました。そして気がついてみれば、彼は交響曲4曲、器楽協奏曲2曲、バレエ音楽、室内楽、ピアノ曲、歌曲、それにオペラと様々なジャンルの曲を作り、しかも、推敲に時間をかけて、完成度の高いものだけを世に問うたために、実にクオリティーの揃ったレパートリーを残した、堂々たる大作曲家になっていたのです。

パリ・オペラ座の支配人の依頼によるバレエ音楽

印象派、と呼ばれる斬新な響きを作ったドビュッシーがすぐ上の世代で、一方ベルギーからフランスの地にやってきて「フランキスト」と呼ばれる熱心な弟子たちとともに「フランク一派」というどちらかというとドイツ的、構造的な音楽を評価する一派のヴァンサン=ダンディに師事しているルーセルは、そのどちらからも、「同時代的」影響を受けています。

しかし、彼の作品をよく聴くと、幼い頃から「独立独歩」の気風が強かったルーセルの音楽は、本質的には誰の作品にも似ていないオリジナリティーに溢れ、同時に海軍時代に実際に目にした「遠い異文化」のエキゾチックな香りも感じられる、魅力的な作品が多くなっています。

ギリシャ神話に題材をとった「バッカスとアリアーヌ」は、パリ・オペラ座の支配人の依頼で書かれたバレエ音楽です。残念ながらバレエの公演はあまり評判となりませんでしたが、曲を抜粋し純粋なオーケストラ作品とした、「バッカスとアリアーヌ第1組曲」、「同第2組」は、その後じわじわと人気が高まり、現在ではルーセルの代表作品と言われるようになったのです。近代的なハーモニー、華やかな金管のアンサンブル、対象的なフルートソロの官能的なメロディー等々、フランス近代音楽華やかなりし頃の特徴と伝統を備え、同時にどこか気品に溢れたその毅然とした響きは、音楽を忘れられなかった元海軍軍人ルーセルの特徴を最も表している曲と言って良いような気がします。

本田聖嗣