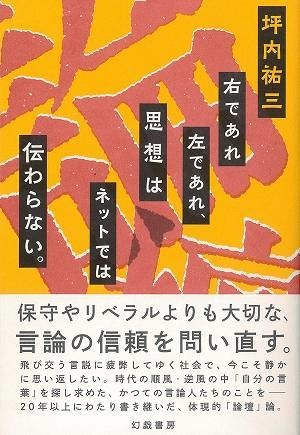

『右であれ左であれ、思想はネットでは伝わらない。』(著・坪内祐三 幻戯書房)

20代、30代の頃、当時の霞が関の昼夜のない(そしてそれを誇るような)働き方の中で、日々それなりの満足感はある一方で、満たされぬ社会に対する欲求へのはけ口となっていたのが、総合雑誌を手にし、「論壇」に並ぶ歴々の所論を読むことであった。毎月購読するものに加え、書店で見出しを見て興味を引かれたものも買い、そこでの言説に、時に共感し、時に憤慨しながら、欄外に思い付きを書き込んだ。

本書は雑誌編集者時代から評論を開始し、今も種々の雑誌にて評論、コラムを展開する著者の三冊目の評論集であり、総合雑誌を舞台にした「論壇」論である。評者が欄外に殴書していた頃の1996年から、つい最近の2017年までの論考を集めている。24人の戦後論壇人の人物と、その論考への敬意と愛惜(と時に批判)を綴った第1章、「文藝春秋」や「中央公論」にゆかりの人物や自身の経験等について述べた第2章及び第3章、日本と米国の左翼のずれをベースにした、米左翼知識人についての論考数編と鶴見俊輔氏との対談を展開した第4章、『「戦後」のおわり』と題し、本書では比較的長尺の2つの論考と自身へのインタビュー記事を掲載した第5章からなる。

現在の日本の「無思想」とは

いずれも、2019年を生きる我々に様々なものを問いかける。例えば最も古い1996年7月の福田恆存について述べた小論で、著者は「五五年体制とは即ち、人々がその固有の言葉を見失って行く過程であった」と述べ、福田が「自己抹殺病」と名付けた、政治家のみならず論壇でも、論ずる者自身の言葉が失われている様子を提示する。その上で、「『平和』であれ『保守』であれ、それを1つの合言葉、スローガンにしてしまったとき、その言葉は、本来持っていた意味を失う」と、語り手固有の声が聞こえないことへの疑問が投げかけられる。筆者はここで「平和論」、いわばかつての「左」への批判を展開することに加え、1979年12月末のソ連のアフガニスタン侵攻を機に「論壇」の場で勢いづいた保守派に対しても、その「人間不在」について、同じような違和感を抱き続けていたと述べるのである。

また比較的新しい2014年に書かれた論考において、かつての保守派(と呼ばれる人)の文章にはユーモアがあり、それに対して進歩派の人たちの(特に極左の人たちの)それにはユーモア(すなわち自己省察能力)が欠けていた、としつつ、「最近の保守派(と私は認めたくないのだが)の人たちの文章にはユーモアがない」「だからそれらの人たちの文章が集められると、声(トーン)が重なり、そのトーンが私をオビエさせるのだ」と、昨今の風潮を批判する。

これらの著者の姿勢には、「右であれ、左であれ、」上記引用で「自己省察能力」と彼が評する、イデオロギー的なものに幻惑されずに自身の思考を貫く姿勢、またそれを裏付けるものとしての経験や事実、いわばリアルなものに基づく論考への信頼が滲んでいると評者は理解した。その姿勢は、ジャーナリスト大宅壮一について述べる際、いわゆる五五年体制が構築され「イデオロギーの時代」となったにもかかわらず、大宅があえて戦時中からの農耕生活をつづけ「無思想人」を宣言し、大宅文庫を創設して時代の雑誌等を収集したことを「イデオロギーに代わるものとして、(評者注:雑誌等に書き記された)ファクトを見つけた」と表現したことからも見いだせる。

著者は第4章を執筆中の2017年10月14日に、「総選挙の真っ最中だが、日本人のますますの無思想ぶりにはうんざりさせられる」と書いている。この「無思想」は、上記の大宅壮一の宣言する「無思想」とは異なる。現在の日本の「無思想」とは、著者が引用する大宅の「"無個性""無人格"ということではない。(中略)今のような社会で"無思想"で生きぬくためには、非常に強い個性と人格を必要とするのだ。でないとすぐ、強そうな"思想"に引きずり込まれ、その中に溺れてしまう」との表現に言う「無個性、無人格」の意味である。この引用の後、著者はこの大宅の言葉が、「『無人格』的な人々が増えた今」「深みを増す」と述べている。これが書かれたのは1996年10月であるが、それから約四半世紀弱、著者が「あとがき」で、文章の命である文脈に欠け、「読む(いや、眺める)」と「とても悲しい気持ちになる」とした140字が今日もサイバースペースで氾濫している。それらは我々を「強い"思想"」の下に吸い寄せる。そうした現在、その「深みを増す」との指摘がますます妥当するようになっていると、評者は考える。