先週取り上げたマーラーの交響曲第3番では、作曲者マーラーが自分の作品の中に、周辺の美しい自然を織り込んだ、と知人に言っていた、というエピソードがありましたが、「自然の描写」というのは、ドイツ・ロマン派の伝統の一つ、と言ってもよいかもしれません。

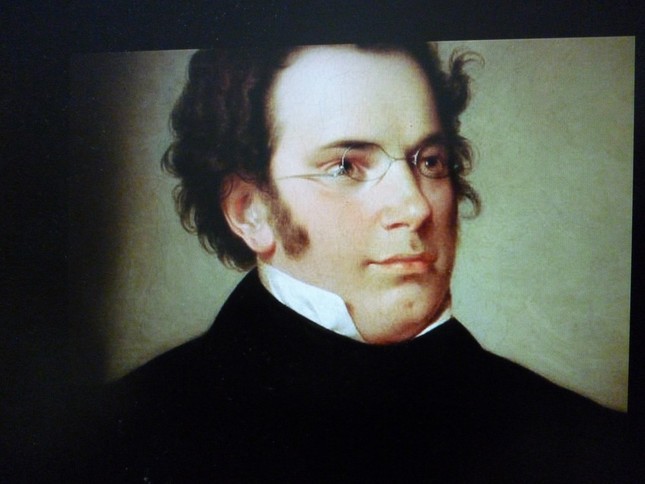

今日は、ドイツにおける古典派からロマン派への過渡期に活躍した・・・というより「ドイツ・ロマン派の扉を開けた」フランツ・シューベルトの歌曲を1曲取り上げましょう。「夕星 D.806」です。

マイヤーホーファーの短い詩に曲をつけた

ウィーン生まれの作曲家、フランツ・シューベルトは、わずか31年という短い生涯の間に、たくさんの曲を残しました。交響曲や室内楽曲も残しましたが、彼は「歌曲王」の名で呼ばれるだけあって、たくさんの「リート」とドイツ語で呼ばれる歌曲を残したのです。

シューベルトは音楽の専門家でしたから、歌詞のほうは他人の詩を使うことが多く、 彼が敬愛していたゲーテやシラー、知人であるショーバーやマイヤーホーファーといった人たちの詩に次々と曲をつけていったのです。

「夕星 D.806」は、マイヤーホーファーの短い詩にシューベルトが曲を付けた作品です。詩はある「星」が主人公です。悲しげな短調で始まる曲は、「どうして、お前は一人で空にじっと動かずいるのか・・・美しい星よ、じっと穏やかに、きらめく星の集団から、なぜ姿を隠しているのだ?」と問いかけられます。

星は答えて、「私は誠の愛の星です。皆が愛から遠ざかったのです」といいます。ここまでで前半が終わります。

同じメロディーが繰り返される後半は、「愛の星ならば、みんなのところへ行かなければ」とさかんに促されますが、最後に、「私は種を蒔きますが、その後を見守りはしません。(愛がなくなって)悲しみますが、ずっと静かに遠く離れたここにとどまっているのです」と星が語る悲痛な調子で終わります。

真実の愛を知っているのだが、これ以上なく孤独に天空に輝く星・・・詩人マイヤーホーファーは星にどのような意味を込めたのかわかりませんが、シューベルトがこの詩に作曲するとき、ほぼ間違いなく、主人公の星に彼自身の姿を重ね合わせたと思われます。短い生涯のあいだ、シューベルトはあまりにも不幸でした。

「ひたすら作品に思いを込める」ことしかできなかった

音楽の才能があり、本人も自覚していたにも関わらず、父親からは安定した教職に就くようにとプレッシャーをかけられ、結局職場になじまず、フリーの作曲家になりました。当時としてもあまり恵まれた体格ではなく、演奏家として生きてゆく道はなく、作曲家だけでは当然、貧困状態に陥ります。友人には恵まれて、作品の発表の場である「シューベルティアーデ」という会を提供してもらったりはしますが、貧乏は相変わらず。自分のピアノも持たず、当然結婚もできず、晩年(といってもまだ20代の若さですが)は病気にも悩まされ、まさに彼は「ひたすら作品に思いを込める」ことしかできなかったのです。

そんな時に、彼が選ぶ歌詞には、自然の光景やこの曲のように星空を歌ったものが多くなります。もちろん、それはただ情景を描写しているものではなく、間接的に、本人のつらい気持ちを吐露したりするものだったのです。

シューベルトが敬愛した、同じウィーンで活躍した古典派最後の巨匠、ベートーヴェンも「交響曲第6番 田園」という自然描写のある曲を残していますが、あれはあくまで、自然をモチーフとした曲。また、ベートーヴェンはいつも「人類愛」「哲学」などの壮大なテーマを念頭に置いていました。いわば大河小説的な曲でした。それに対して、シューベルトは不幸が身近にあったために、私小説的な作品なのです。

ベートーヴェンは耳の療養もかねて、ウィーンからたびたび旅に出ましたが、シューベルトはナポレオン戦争がより激しくなったこともあり、そしてなにより貧乏だったため、ウィーンをほとんど出ることもありませんでした。彼の「実体験」は、生涯の短さもあって、非常に限られたものだったのです。たとえば、彼の歌曲に登場する女性は、理想化されたパターンも多く、現代的に言えば「こじらせ」であったともいえるでしょう。

そんな中で、シューベルトは自然の描写に自分の気持ちを重ね合わせる・・ということを歌曲の中で、成し遂げてゆきます。膨大な歌曲の中には、様々な風景が描かれていますが、それらはほとんどすべて、シューベルトの心をうつす鏡なのです。そして、この「夕星」の最後の歌詞の通り、シューベルトが種を蒔いた「自然描写による感情の吐露」は、次世代のシューマンなどに受け継がれ、さらに次の世代のマーラーなども意識する、ドイツ・ロマン派以降のクラシック音楽の、ある一つの典型的なパターンとなってゆくのです。

シューベルトは「自然描写によって人間の心を描く」という歌曲を残したことによって、間違いなくロマン派の扉を開けたのです。

本田聖嗣