タケ×モリの「誰も知らないJ-POP」

平成最後の年末ということもあって、この30年を振り返る機会も増えている。平成元年になって三日目に発売された美空ひばりの「川の流れのように」に始まる30年間。あそこが転機だったと思われる出来事がいくつもある。

例えば、音楽業界的に言えばCDの売り上げが史上最高だった1998年、99年。平成10年、11年がそうだろう。そこから下り坂をたどりながら終わろうとしている。

世界史的に言えば2001年、平成13年の9・11だろうし、日本史的に言うと2011年、平成23年の3・11がそういう年だったと思う。音楽に携わる人たちも世の中の出来事とどう向き合うかが問われたという意味でも戦後最もシリアスな場面だったのではないだろうか。

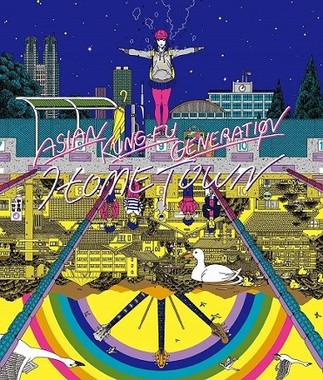

前置きが長くなっているかもしれない。でも、ASIAN KUNG-FU GENERATIONのアルバム「ホームタウン」を聴いていて、改めてそんな時の流れを思ってしまった。

どんな風に思ったか。

時の流れと戦うことであり負けない、ということだ。それもロックバンドとして、である。

「ロックバンドを諦めない」

平成の30年間ほど音楽の状況が変わった時代はない。アナログからCDという形態はもちろんのこと、音楽の作り方も激変した。コンピューターを使えばミュージシャンに頼まずともいくらでも音が作れる。バンドであっても自分たち以外の演奏を入れることが出来る。どんな時代の音も再現出来てしまう。何でも出来るということは何も出来なくなるということに等しいかもしれない。

自分たちの演奏にこだわるオーソドックスなロックバンドにとってはこんなに存在感を問われる時代はなかったのではないだろうか。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONのV&G、後藤正文はホームページのブログ「HOME TOWNのよもやま話」でこう書いていた。

「一言で表せば、『ロックバンドを諦めない』というのが今作のテーマだった。『アジカンを諦めない』と書き直しても、同じ意味だと思う」

「アジカンをアジカンのまま貫こうと思った」

「とはいえ、音源におけるロックバンドの難しさは続いている」

話の文脈は「音」だ。

J-POPの音はスカスカに軽いものになっていないか。だからと言ってサンプリングを使ったクラブミュージックのように重低音を振動させればそれでいいのか。ロックバンドは世界的にそれに取り残されていないか。自分たちが求める重低音をどうレコーディングするのか。従来は自分たちの有力な手段だと思っていたギター・ベース・ドラムという型が柵(しがらみ)として作用することもある、とまで書いていた。それでも自分たちは諦めない、という中での文章だった。

ダブルミーニング的面白さのある詩

ロックバンドの命はそうした「音」だけではない。ミュージシャンが口にする言葉を使えば「タイム感」である。ベースとドラムのタイミング、ギターのカッティングの呼吸。「息が合う」ということ以外の何ものでもない。アルバムの最初の印象はバンドサウンドの心地よさだった。彼はこうも書いている。

「機械的にではなく、俺たちのタイミングで、俺たちの演奏で、アジカンならではの演奏と楽曲なのに音がユニーク、みたいなところを目指した」

アルバム「ホームタウン」に感じた「諦めないこと」はそうしたロックバンドの「音」だけではない。むしろ歌の内容にこそそれを感じたと言って良い。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONは、後藤正文(V・G)、喜多建介(G・V)、山田貴洋(B・V)、伊地知潔(D)。96年、大学の軽音楽部の仲間で結成された。メジャーデビューは2003年。今年は15周年にあたる。ライブでの発信力と確かなバンドサウンドはフェスには欠かせない存在になっている。

特に、同時にソングライターでもある後藤正文の書く言葉の詩的世界は彼らの大きな特徴になっている。状況を表現する比喩の抽象性と抒情性、言葉の裏にいくつもの意味が込められているようなダブルミーニング的面白さは今のロックバンドの中でも屈指のものがある。「ホームタウン」は、そういう意味の傑作に思えた。

例えば、一曲目の「クロックワーク」で歌われる「時計」や「文字盤」「歯車」「振り子」などの言葉は時の流れの中で「終わったこと」や「過ぎたこと」として顧みられなくなることへの抗いのようにも思える。タイトル曲の「ホームタウン」には、こんな一節もある。

「こんなことして何のためになるんだ

そんな問いで埋め尽くされてたまるかよ

ねえ そうだろ」

「ニヒリズム」を超えようとするロック

2011年の東日本大震災の後、多くのバンドやアーティストがチャリティーや支援のための活動を行った。その中でも自ら手作りの新聞「Future Times」を発行するなど音楽に留まらないジャーナルな動きをしていたのが後藤正文だった。今もバンドとは別に地道な活動を続けている。「ホームタウン」は、そうした背景もありつつメッセージに流れない想像性豊かな詩的な言葉で綴られている。情景的であると同時に時代的。様々な意味が込められている。

果たして、世の中は良くなっているのだろうか。どちらに向かおうとしているのだろうか。そんな問いに正面から答えられる人がどのくらいいるだろう。そして、そのことに責任を持とうとしている人たちもだ。

安易なことは歌えない。でも、こんな世の中に流されたくない。失意や挫折を思わせる言葉の中に見える勇気や希望。ロックバンドとしての心地よさと抑制された心情がこだわり抜いた重低音に託されているように思った。

平成最後の年末が終わろうとしている。

この30年、何が始まって何が終わろうとしているのか。そして、次に待っているのはどんな時代なのか。

アルバム最後の曲「ボーイズ&ガールズ」はこう歌っていた。

「We've got nothing

It's just begun」

僕らは何も手にしていない。

はじまったばかり。

「ニヒリズム」を超えようとするロックというのはこういうアルバムを言うのだと思う。

(タケ)