「あの夏の日の伝説たち・1」

タケ×モリの「誰も知らないJ-POP」

今年も夏のイベントの季節がやってきた。

この異常な暑さが、これから本番を迎える全国の野外イベントに悪影響を及ぼさないことを祈りつつ書き始めている。

夏フェス、という言葉が当たり前のように使われるようになったのはそんなに古いことではない。今や世界的な知名度を獲得しているフジロックが始まったのは97年だし、夏だけではなく冬も恒例になっているロック・イン・ジャパンは2000年が第一回だ。やはり都市型の夏フェスの代表格、サマーソニックも2000年に始まり、2001年から今の形になった。いずれにしてもそれ以降が"フェスの時代"ということになる。

ただ、その起源をたどって行くと、もう少し先まで遡らなければいけない。通常のコンサート会場ではない野外環境の中で長時間にわたって複数の出演者の音楽を楽しむという今のスタイルが初めて試みられたのは今から49年前のことだ。

今回はその話をしようと思う。

全くのアマチュアの祭典だった

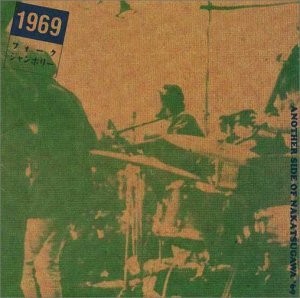

第一回全日本フォークジャンボリーというのがその正式な名前だ。1969年8月9日から10日にかけてオールナイトイベントとして行われた通称、中津川フォークジャンボリー。会場は岐阜県中津川市の椛の湖畔。なぜそう呼ばれたのかは企画運営を担ったのが中津川労音だったからだ。

日にちを見てほしい。同じ年にアメリカのニューヨーク州ウッドストックで約40万人を集めた歴史的イベント、ウッドストック・フェスティバルが開かれたのは69年8月15日から17日までの三日間だった。日本時間で言うと16日から18日である。

つまり、日本で最初に行われたフェス型野外イベントは、ウッドストックの成功に刺激された人たちではなかった。それよりも一週間も早く行われていたことになる。

一回目の出演者は、司会も兼ねていた高石ともや、岡林信康、五つの赤い風船、遠藤賢司、上條恒彦、ジャックス、高田渡、中川五郎ら10組。観客数は2000人から3000人と言われている。ウッドストックと比較するのはおこがましい規模と言っていい。

ただ、その間にはそうした数字的なことでは測れない違いがあった。

それは、全日本フォークジャンボリーが、全くのアマチュアの祭典だったからだ。

一回目の出演者の多くが高石ともやの所属していた高石音楽事務所に関係していた。彼らが掲げていたのが「商業主義に乗らない音楽を広めること」でありフォークソングはそういう音楽だった。20年近く前、FM NACK5で「検証!中津川フォークジャンボリー」というラジオドキュメンタリーを制作した時に取材した実行委員長、中津川労音の事務局長、笠木透は「会場づくりや設営も含めて俺たちの手作りの祭りをやろうと思った」と話してくれた。

中津川市に2015年にオープンした「中津川フォークジャンボリー記念館」には、69年から71年まで行われたイベントの様々な写真や記録が残されている。

当時、スタッフだった女性の日記から作られた年譜には、原野だった会場の下見が6月で、その三週間後に椅子や看板作り、一か月後に土手の草の刈り入れ、一週間前の8月3日から会場の整地作業と客席への砂入れが行われたと記録されている。荒地に手を入れ、電線や水道管を敷き土を盛り上げてステージを作る。関わったのは地元の電気屋さんや水道屋さんで働く若者たち。まさに手作りのイベントだった。

きっかけになったのは中津川にやってきた高石ともやのコンサートだった。

ただ、当初、中津川市は「そんなわけの分からない音楽には協力できない」という反応だった。救いの手を差し伸べたのが、椛の湖が位置する、今は中津川市に編入されている当時の坂下町だった。

71年の三回目が転機

すでに何度か触れてきているが、当時のフォークソングには「関東」と「関西」があった。

アメリカの学生たちが「埋もれた民謡の発掘を」と始めたのが50年代の「モダンフォーク」という運動である。PPM(ピーター・ポール・アンド・マリー)やジョーン・バエズ、ブラザース・フォアらに影響され同じように英語で歌い始めていたのがマイク真木や森山良子ら東京の学生たち、そこに日本語で社会的なメッセージを込めて歌ったのが高石ともや岡林信康ら関西の若者たちだった。

そうやって関西フォークに賛同した若者たちの「手作りの祭り」は、翌年から様相が変わる。

アメリカでウッドストックの映画が公開され、その情報が日本に入ってくる。そんな夢のようなことが出来るのかと色めき立った日本の音楽関係者の間で「フェス」という言葉が飛び交うようになり「中津川フォークジャンボリー」の存在がクローズアップされてゆく。

第二回は70年8月8日から9日にかけて。観客は約8000人。出演者も一回目の顔ぶれに加えて浅川マキや六文銭、はっぴえいんどら関東のミュージシャンも参加。東京のメジャーなレコード会社、キングレコードが機材車を持ち込んで収録、テレビマンユニオンがドキュメンタリーを撮影するようになった。

そういう意味でも歴史的な転機となったのが、71年の第三回だった。

映画「ウッドストック」が日本で公開、初来日するピンクフロイドが箱根の野外イベント「箱根アフロディーテ」に出場することが決まり日本の音楽史上初の「フェスの夏」がやってくる。「中津川フォークジャンボリー」は「日本版ウッドストック」として注目されることになる。出演者の希望が相次ぎ、かまやつひろしや五輪真弓、GARO、長谷川きよし、カルメンマキ、友部正人、加川良など関東・関西の枠を超えて活躍していたアーティストたちが大集結することになった。

増え続ける出演者に対応するために日程は1971年8月7日から9日にかけての三日間になった。ステージもメインとサブの三か所。観客は2万人を超える空前の規模となった。

ただ、日程は最後まで消化されることはなかった。

三日間の予定で始まったライブは二日目の夜、8月8日の夜にメインステージが「商業主義粉砕」を叫ぶ集団に占拠され、そのまま流会となってしまった。

テレビカメラへの不満

彼らの主張は「商業主義粉砕」だった。

伏線はいくつかあった。

一つは会場に入っていたテレビカメラに対しての不満。彼らにとって「テレビ」は商業主義のシンボルであり自分たちの音楽とは相いれないものだった。二つ目は出演者の顔ぶれの幅広さに対しての不満。そうした出演者の演奏中に「岡林を出せ」という野次が飛んだりしていた。三つめは初めて経験する野外コンサートへの不慣れからくる不満だろう。

吉田拓郎がサブステージ出演中にステージの電源が切れた。彼は同じステージですでに出番の終わっていた小室等の六文銭を呼び一緒に「人間なんて」を歌い始める。実際は30分から40分だっただろうと言われている即興演奏。アルコールも入ってトランス状態になった客席に小室等が口にした「メインステージに行こう」という呼びかけがきっかけになって数百人がメインステージに隊列を組んで向かってゆく。

いくつもの要因や条件が重なって、メインステージは深夜の野外討論の場となり、そのまま終わってしまった。

第三回中津川フォークジャンボリーは「伝説の野外イベント」と語り継がれている。

それは、アマチャアの音楽として始まったフォークソングが時代の音楽になり、商業化してゆく過程の象徴的な出来事だったからだ。

翌、1971年11月、上條恒彦と六文銭の「出発の歌」が世界歌謡祭のグランプリを獲得、72年1月、吉田拓郎の「結婚しようよ」が大ヒットして状況が変わる。

ウッドストックに憧れた若者たちが夏の伝説を生み出すようになるのはこの後からだった。

(タケ)