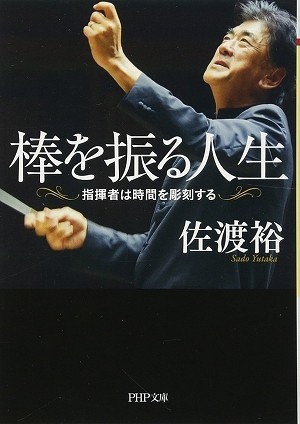

■「棒を振る人生 指揮者は時間を彫刻する」(佐渡裕著、PHP文庫)

指揮者・佐渡裕、57歳。

京都に生まれ、クラシック好きな父と兄をもち、小学生の頃から三十段の楽譜を毎日読み、友だちに将来ベルリンフィルで指揮をする、と夢を語った。青年時代は、三年間、何の保証もなくウィーンで音楽三昧した。そして34歳で世界のトップに仲間入り。

本書は、佐渡裕が音楽の都ウィーンから日本に送るメッセージである。

人間はなぜ音楽を求めるのか。

人は、本能で自然から感じ取る力を持っているという。

静かな場に身を置くと、A音と倍音のE音が聴こえてくるそうだ。演奏前の調音に用いるA音は、自然界で最も強く響き基準に感じる音だ。明るく美しく聞こえる和音はドミソ、ハ長調。死や地獄、悲しみを表す和音はレファラ、ニ短調。私たちの本能は作曲家が調性を変えるだけで反応するのである。

佐渡裕はベートーヴェンの「第九」を150回以上指揮している。第九はニ短調。指揮者は楽譜から作曲家の情熱と意図を読み取り楽団員に伝える職人とも言える。

ベートーヴェンは、第九のメロディに、ミ♭(フラット)とファ♯(シャープ)を加えている。ミ♭は、モーツァルトの「魔笛」やベートーヴェンの「皇帝」でも使われる音。神々しさ、金色、オーラを感じる。ファ♯はレとラのちょうど中間。この音を加えることで国境、宗教、人種を超えて人と人がひとつになれる。

シラーは、階級差別や貧富の差が激しかった当時、「みんながひとつになるべきだ」と歓喜の詩を作った。ベートーヴェンは、この詩こそ第九にふさわしいと確信し、交響曲に初めて人の声が使われた。

佐渡の音楽観は第九を経験して変化した。かつては、いい音をつくり、多くの人に喜びと感動が生まれることが音楽だった。今は「人と人とが生きる歓びを感じる証が音楽だ」と考えているという。

指揮者はなんのためにいるのか。

記憶に残る演奏会は、佐渡裕の本領。11歳の時の原体験がある。レコードから聞こえたバーンスタインのマーラー。佐渡は、11歳の時の自分を感動させたバーンスタイン以上に、聴衆を感動させられるかを意識して棒を振るのだという。

東日本大震災の直後、2011年5月に三日間だけ、佐渡は、念願のベルリンフィルを指揮した。師のバーンスタインがマーラーの交響曲第6番を振ったとき、終演後拍手が起きずすすり泣く声だけが響いたことがあるという。

聴衆の心に癒し、励まし、歓びを与えられるのか。一緒に生きていることを実感してもらえるか。三日目にその瞬間が訪れた。楽団員全員が鳴らしている音に導かれ、2500人の演奏者と聴衆が幸福感に包まれ、感激が湧き上がった。楽団員が解散してもカーテンコールが続いた。

最高の音を味わうためには楽団員はなんでもする。音楽に仕えていることを誇りにしている。世界最高峰の真髄はそこにあった。そして聴衆も楽団員も、指揮者にそのことを求めていたのである。

筋肉が動く、音符を体感する音楽。からだが欲すると生命のエネルギーが躍動する。ティンパニー音の立ち上がりはオーケストラの燃焼度を高める。コントラバスの低音はオーケストラの運動能力を高め、演奏に奥行きと深みを与える。

気を動かすマエストロ

指揮者は演奏しない唯一の楽団員。その役目は気を動かすことなのだという。楽団員を鼓舞し聴衆に気を送る。聴衆の心のひだから送られてくる気を背中で受け止め、ステージと客席の気を一体にしていく。

佐渡は、「音楽に対して誠実であること」と「演奏家と誠心誠意向き合うこと」を常に心がけている。一緒に音楽をしたいと思ってもらえるために、言葉にはできない象徴性と人間的魅力が必要だという。こうした人間関係が指揮者と演奏家の間に生まれると、mustがwantに、変わり、演奏家がよりよい音楽をすすんで届け始めるのである。

2013年、ウィーン楽友協会大ホールを本拠とするトーンキュンストラー管弦楽団から、佐渡は音楽監督を依頼された。任期は2022年まで。ウィーンを代表する楽団の指揮者を七年間務めるのである。その佐渡が、2016年、18年と二度にわたり日本ツアーをしている。今年は半月で13回、バーンスタイン生誕百年記念に花を添える気迫の公演だ。その後ろ姿にあらゆる人々が共感する。

音楽は人と人の絆。感動の渦。そうした音楽哲学をもち、聴衆に元気に、明るく語りかけてくれる佐渡裕さんのご活躍をお祈りします。

経済官庁 ドラえもんの妻