タケ×モリの「誰も知らないJ-POP」

一つの世代にはその世代固有の音楽文化がある、としばらく前までは思っていた。

その世代の多くが共通して影響された体験。例えば60年代のビートルズだったり70年代のフォークソング、あるいはパンクロックだったりである。それぞれが体験した場所や環境は違っても感受性の強い人たちが一様に何等かの衝撃を受けたという事象。そこから生まれてくる作品にもどこかに共通する何かがある、と思っていた。

もはやそうではないと気付いたのは20年くらい前だろうか。世代の共通項がなくなっている。音楽を世代論で語ることの意味が失われている。その傾向はより顕著になっているのではないだろうか。

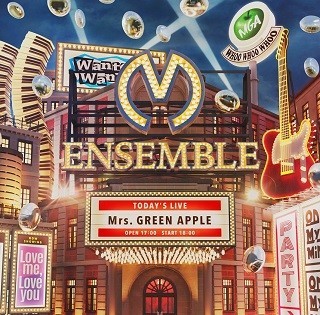

4月18日に発売され、アルバムチャートの3位にランクされたMrs.GREEN APPLEの3枚目のアルバム「ENSEMBLE」は、そんな思いを決定づけたアルバムだった。

小学校6年で初のバンド演奏

Mrs. GREEN APPLEは2013年4月に結成された4人組だ。メンバーは大森元貴(V・G)、若井滉斗(G)、高野清宗(B)、山中綾華(Dr)、藤澤涼架(Kb)。作詞作曲編曲に至るまで楽曲に関するすべてを大森元貴が手掛けている。

彼は1996年9月生まれ。今21歳。バンドを結成した時は16歳の高校生だった。その時すでにドラムは女性でキーボードが入るという編成までが頭に描かれていたという。去年の1月に出た二枚目のアルバム「Mrs.GREEN APPLE」発売時の筆者のインタビューでは「音楽に集中するために高校を通信教育にした」「曲を作り始めると一日に2,3曲、早い時は曲も詞も同時に2時間くらいで書けてしまう」と話していた。そのアルバムには16歳の時に自分たちが主催していたライブで披露したという曲も入っていた。ツアー最終日となった有楽町の東京国際フォーラムでは初めての大会場とは思えない落ち着いたパフォーマンスを見せていた。

新作アルバム「ENSEMBLE」は、1年3か月ぶり。何よりも音楽のジャンルが幅広い。一曲目の「Love me,Love you」は、いきなりニューヨークのブロードウェイを思わせる華やかなスイングジャズで始まっている。一つの曲に様々な楽器が使われ多彩なアレンジが施されている。ディズニー風なストリングスやエレクトロニックなダンスミュージックにラップ、クラブミュージック、ピアノロックからゴスペル調、アニメソングのようなポップロック、ジャズバラードやアイリッシュ風ロック。それらが遊園地のようなカラフルな流れを作っている。どの曲もデモテープの時に彼の頭の中で鳴っていたのだそうだ。大森元貴が解説文で使っている言葉を借りれば「僕たちでしか鳴らせないアンサンブルで心地よい音楽」となっている。

アルバムの中には一曲だけ、沖縄のロックバンド、モンゴル800のヴォーカリスト、キヨサクが加わった曲「はじまりfeat.キヨサク from MONGOL800」がある。それは大森元貴が小学校6年生の時に組んだバンドで出た学校の謝恩会で演奏した曲で、その時にオリジナルも2曲演奏、「それが本当に気持ちよくて音楽でやっていこうと思った」と解説文に書いている。その時のバンドも自分からやりたくて一緒にやってくれる教師を探したのだそうだ。「今日までの足跡を数えてみたくなる」と歌うその曲は「あの日の僕たちへ」というフレーズで終わっている。

小学校6年で初のバンド演奏。それを早熟と言わずに何と呼べば良いのだろう。

高2で「アウフヘーベン」

世代が消滅している、と思うようになった最大の要因は音楽の新旧がなくなったことだ。

旧作のCD化に端を発した音楽のアーカイブは配信時代になって決定的になった。どんな古典でも時を超えて入手できる。知りたい、聞いてみたいという意欲さえあればネットで探すことができる。すでにこの世にいない先達の演奏もサンプリングできる。全ての音楽が同列でそこには時代もジャンルもない。才能と情熱さえあればどんな音楽も自分のものに作り替えられるようになった。

彼らにすれば、そうやって出会った作品群は「過去」ではなく「未来」の新しいものとして映る。「ENSEMBLE」は、まさしくそんな「超情報化時代」の才能ある若者の作品を思わせた。

ジャケットのデザインから名作ミュージカルを数多く送り出してきたアメリカの映画会社のオープニングを連想してノスタルジーを感じる人も多いだろう。その多くが彼らの生まれる前の時代のものだ。でも、もはやそうした議論にはさほどの意味がなさそうだ。

とは言え、Mrs.GREEN APPLEをポップなアイドル性や情報や知識の消化力だけで語れないのは、歌のテーマ性にもある。たとえば大森元貴が高校2年の時に書いたという「アウフヘーベン」は、「歪んだ世界と綺麗な世界」がテーマだ。「止揚」という意味の哲学用語は高校生の時に好んで読んでいた本で知ったのだという。若さの持つ光と影を受け止めて生きてゆこうとする内省感には地に足のついた生き方を感じさせる。

形やスタイルに目を奪われない、なぜ音楽をやるのかという自問。それも早熟故の産物ではないだろうか。

年齢や世代で彼らを語ることは出来ないかもしれない。それでも強いて世代性を探すとしたら、世代がないという共通項になるのだろうか。世代なき世代、である。

そして、彼らの才能や可能性を客観的に認識できるのは、音楽に世代があった、ということを知っている世代なのかもしれない。

(タケ)