先週は、ドリーブが作曲したバレエ「コッペリア」がフランス・バレエ最後の輝きとなったことを書きましたが、それには大きく普仏戦争が関係していました。皇帝ナポレオン三世が捕虜となり、首都パリが包囲されるまでになる「圧倒的な負け」を喫したフランスは、第2帝政が終わり、パリ=コミューンを挟んで第3共和政が始まるなど、その後さまざまな変化が現れますが、音楽の分野でも、「プロイセン=ドイツ憎し」の心情が広がります。

聴衆やメディアから激しく攻撃される

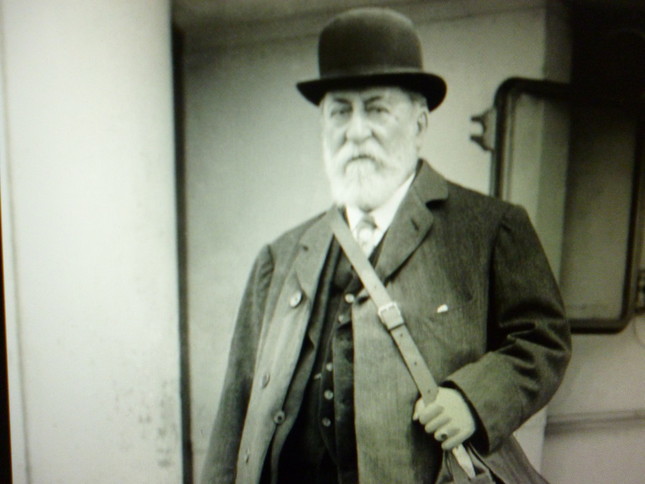

パリ包囲を実際に国民軍の歩兵連隊の一兵卒として経験していた作曲家のサン=サーンスは、戦争後、「アルス=ガリカ」すなわち「フランスの芸術の興隆」を旗印にして、弟子だったフォーレなどと一緒に「フランス国民音楽協会」を立ち上げます。音楽的には、イタリアのスタイルが支配的だった当時のフランスに、独自の美意識と形式を生み出そうという運動でした。そして同時に、サン=サーンスは、音楽に忠実に、ドイツの交響曲や器楽ソナタなども、公平に、正当に評価していましたから、これらの運動にも関わらず、保守的かつ熱狂的な愛国心に燃えるパリの聴衆やマスメディアから、激しい攻撃にさらされます。自身の健康問題もあって、非難渦巻くパリから、北アフリカのアルジェリアに転地療養を兼ね避難したサン=サーンスは、以後、たびたび長期の旅に出る「さすらいの音楽家」となります。

パリには時々帰るのみ、旅の空の下で作曲をつづけ、パリに楽譜だけを送って初演が行われ、その評判も外国の新聞で知る...というような生活が続きます。しかもその評判、というのも大抵は芳しからず、サン=サーンスの足はさらにパリから遠ざかります。普仏戦争・政治の転換、といった時代の大きな流れだけでなく、彼自身にも子供を失ったことによる結婚生活の破綻や、学士院のメンバーになるための選挙で、彼に対する反感から、シャルル・グノーに負けるという結果が出たことなど...実に厳しい状況が続いたこともさらに追い打ちをかけます。旅の道中でも作曲と演奏を続けたサン=サーンスですが、健康のために、各地をひたすら移動し転地療養を続けねばならず、この時期にオーストリアのある村で、動物の謝肉祭などが作られます。