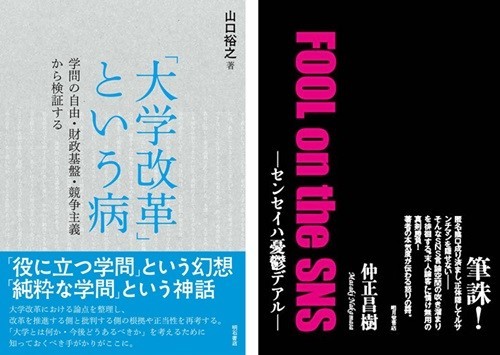

■『「大学改革」という病』(山口裕之著、明石書店)

■『FOOL on the SNS―センセイハ憂鬱デアル』(仲正昌樹著、明月堂書店)

月刊誌ウエッジの12月号では、「大学改革の成れの果て」という特集が組まれた。副題は、「ノーベル賞がとれなくなる」である。国立大学の研究環境の悪化について警鐘を鳴らす興味深い内容だ。この問題も含め、「大学改革」問題に、気鋭の哲学者山口裕之氏が正面から取り組んだ労作が、『「大学改革」という病』(明石書店 2017年7月)である。

大学は学びと対話の場

「はじめに」で、「この本は、昨今の大学改革における論点を整理し、改革を推進する側と批判する側がそれぞれ前提としている考え方について、その根拠や正当性を再考することで、「大学とは何か・今後どうあるべきか」を考えるための手がかりを与えようとするものである」という。そして、「どのようなことについてであれ「考える」ためには、まずは関係する事実をよく調べ、よく知らなくてはならない。さらに意見が対立する相手とは話あいを重ね、お互いに納得できる地点を探していくこと、あるいはそうした地点を共に作りあげていくことが大切である」とし、「大学はこうした学びと対話の場であり、学生はこうした対話による意見構築と合意形成の技法を学ぶべきである」と主張する。

結局、「財源不足」を背景にした、トップダウン体制の施策の押し付けが、現場の反発を招き、長期的に現場の無気力さを生むと喝破する。フォロアーシップを創り出せない経営層のマネジメントの失敗・不在は深刻だ。

また、大学も、社会システムの関連の中で、自然発生的に形成されたものであり、それを無視して、大学だけアメリカのようにできると考えるのは放漫だという。この「財源不足」に関連し、「進むべき道は、現在、世界最低水準の租税負担を引き上げ、そのかわりに社会保障を充実する以外にはありえない」とし、大学は、国民が合理的な理解と思考力がもてるよう尽力しなければならないとする。