タケ×モリの「誰も知らないJ-POP」

URCという言葉を聞いて思い当る人がどのくらいいるだろう。少なくもかなりの音楽ファンであるか、70年代当時に青春を送った世代であることは間違いない。

正式名称は「アングラ・レコード・クラブ」。69年2月に発足したレコードの会員制自主販売組織である。頭文字をとってURCとなった。アングラ、つまりアンダーグラウンド。今風に言えば「サブカル」。それでいて70年代以降の音楽の流れに強い影響を与えることになった。これも今風に言えば、「インディーズ」のはしりであり原型というべきレコード会社だった。

商業ベースに縛られない音楽

70年代前半の音楽が、改めて注目されている。その一つの例が、今年の7月からスタートしたURCのアルバムのアナログレコードとカセットテープでの復刻発売がある。

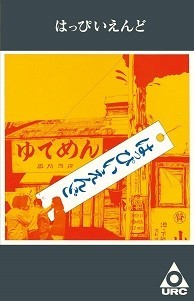

第一回発売となったのが70年に出たはっぴいえんどの一枚目のアルバム「はっぴいえんど」と71年の2枚目のアルバム「風街ろまん」。アナログ盤とカセットを合わせてすでに約4000枚を出荷しているという。新作アルバムですら1万枚を超えればチャートの上位にランキングされる時代だ。しかも、2000年代に入ってすでに二度にわたってボックスセットが出ていることを思えば、驚異的な数字と言わざるを得ない。

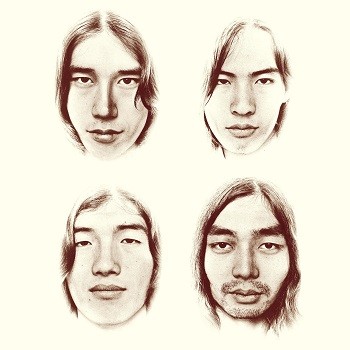

はっぴいえんどは、大瀧詠一(G・V)、細野晴臣(B・V)、鈴木茂(G・V)、松本隆(D)の四人組。当時"フォークの神様"と呼ばれた岡林信康のバックバンドとして知られるようになった。活動期間が70年から72年までの3年間という短命にも関わらず、新しい聞き手が増え続けているのは、それまでの日本のバンドにはなかった関係性や創造性、そして、作品の質の高さ故だ。

一枚目のアルバム「はっぴいえんど」を最初に耳にした時の「何だこれは」という驚き。一つ一つの楽器の聞こえ方が違う。4人の音が醸し出す空気感は、それまでの日本の音楽では聴いたことのないものだった。更に、日常的な言葉と現代詩的な比喩を織り交ぜた歌詞はまぎれもない「日本語」だった。彼らが「日本語のロックの元祖」と呼ばれる所以である。

URCが発足したのは69年2月。趣旨は「商業ベースに縛られない音楽の制作と配布」である。

第一回の発売は、シングルがミューテーション・ファクトリーの「イムジン河」、ベトナムのシンガー&ソングライター、トリン・コーン・ソンの「坊や大きくならないで」。アルバムは高田渡と五つの赤い風船がそれぞれ片面という変則的アルバムだった。シングルのディレクターが北山修、アルバムのディレクターは高石知也と加藤和彦である。

言うまでもなく、北山修と加藤和彦は67年に「帰って来たヨッパライ」で彗星のごとく現れて一年間限定という異例のプロ活動の末に解散してしまったザ・フォーククルセダーズの二人だ。高石友也は、68年に「受験生ブルース」をヒットさせ、フォークソングを茶の間に広めたフォークシンガーのパイオニアである。URCは、彼らが所属していた高石友也音楽事務所が母体となっていた。

「内面の葛藤」に時代が共感か

URCには伏線があった。メジャーから出そうとした岡林信康の「くそくらえ節」が発売できなくなり、ザ・フォーククルセダーズの「帰って来たヨッパライ」に続く二枚目のシングル「イムジン河」が発売中止になった。自分たちが歌いたいものが出せない。歌いたいことが歌えない。商業ベースで拒否されるなら、自分たちで出そう。シングルの第一作「イムジン河」を歌ったのは、アマチャア時代のザ・フォーククルセダーズの北山修と加藤和彦以外のメンバーに、「帰ってきたヨッパライ」の作詞者のひとり、松山猛が加わったグループだった。彼は、「イムジン河」を加藤和彦に教えた「生みの親」でもある。つまり、「イムジン河」の復活戦シングルでもあった。

はっぴいえんどをはじめ、岡林信康、高田渡、中川五郎、遠藤賢司、友部正人、斉藤哲夫、加川良、三上寛、ザ・ディランII、なぎらけんいちらURCから巣立っていったアーティストは多い。その多くが10代の終わりから20代の初めという年代だった。

戦後数年たって誕生した世代の若者たち。中川五郎や五つの赤い風船には、泥沼化するベトナム戦争を題材にした「反戦歌」も少なくない。あるいは、放浪や家出、親子の葛藤。どれも商業ベースで流れてくる音楽とは違うものばかりだった。やはり19歳だった斉藤哲夫のデビュー曲「悩み多き者よ」のタイトルのように、それまでの戦争経験世代に迎合しない価値観の模索がそのまま歌になっているものも多かった。第一回発売のもう一枚のシングル「坊や大きくならないで」は、戦火のベトナムで歌われていた曲のベトナム原盤だった。

URCがシーンに浮上するのは今回が初めてではない。2011年の東日本大震災の後にも若者たちのある種の指針として聞かれている時期があった。激動の時代に彼らが歌った内面の葛藤が、時を超えて共感を呼んでいる。

今回のアナログレコード・カセットでの復刻は隔月で各2作品ずつ。9月20日発売は加川良の「教訓」、西岡たかし・木田高介・斉藤哲夫の「溶け出したガラス箱」の2枚。以降、遠藤賢司、柳田ヒロ、斉藤哲夫、休みの国、高田渡、ザ・ディランII、早川義夫、三上寛と続いてゆく。

名盤と評価の高いものもあれば、入手困難になっていたレア盤もある。イギリスや日本の名エンジニアの手で新たにカッテイングし直したというアナログレコードが、今の若者たちと当時の聞き手にどんな風に受け入れられてゆくのか。これも時代の転換期ならではの試みなのだと思う。

70年代名盤再び――。

URCのアーティストの多くが、その後、東京のレコード会社、ベルウッドに移っていった。9月20日からベルウッドの再発盤シリーズもスタートする。

それについては、またの機会を待ちたいと思う。

(タケ)