数々の学術標本が立ち並ぶ博物館内で、突然、実験演劇が行われたら、どのように魂を揺さぶられるだろうか。

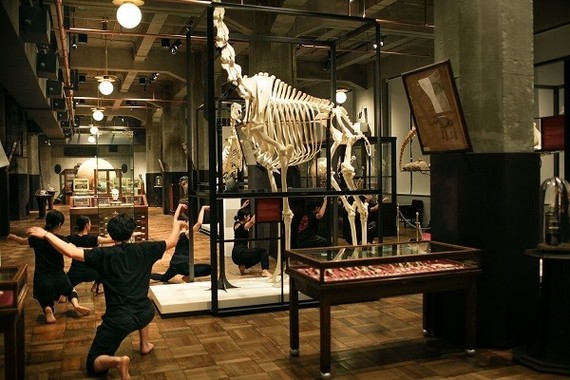

見上げるほどの大きなクジラやキリンの骨格、手に取ったら砕けそうなハツカネズミの骨格標本などが並ぶ。それらを眺めているうちに人は「骨の森」に迷い込んだような気にさせられる。古いブロンズ像や肖像画までも、今にも動き出しそうだ。そんな不可思議な空間で、モノたちが想像力を刺激し、俳優の身体の中から物語がうごめき出すのだ。

-

以前は、昭和モダニズム建築で知られる東京中央郵便局があった場所。丸の内にこんな東京大学総合研究博物館があるとは驚きだ。「© インターメディアテク」「空間・展示デザイン©UMUT works 2013-」

以前は、昭和モダニズム建築で知られる東京中央郵便局があった場所。丸の内にこんな東京大学総合研究博物館があるとは驚きだ。「© インターメディアテク」「空間・展示デザイン©UMUT works 2013-」 -

8月中旬の夜、韓国人演出家の金世一(キム・セイル)氏が率いる劇団「世am I」の実験稽古が博物館内で行われた。

8月中旬の夜、韓国人演出家の金世一(キム・セイル)氏が率いる劇団「世am I」の実験稽古が博物館内で行われた。 -

館内の施設をいっぱいに使い、息が切れて動けなくなるまで肉体を動かす。金世一氏が俳優の身体の可能性を引き出していく。

館内の施設をいっぱいに使い、息が切れて動けなくなるまで肉体を動かす。金世一氏が俳優の身体の可能性を引き出していく。 -

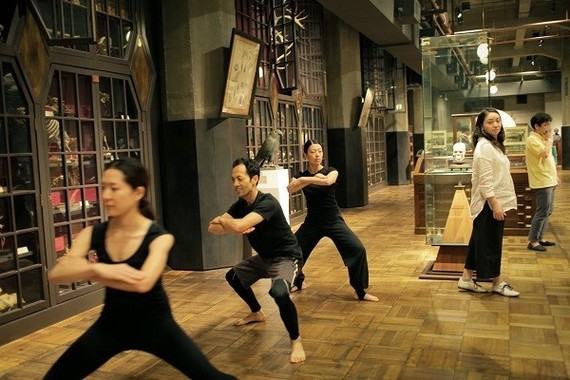

脚本は、みんなで議論しながら時間をかけて作る。ガラス越しに貴重な鳥類の剥製が並び、館内は不可思議な舞台に変貌する。

脚本は、みんなで議論しながら時間をかけて作る。ガラス越しに貴重な鳥類の剥製が並び、館内は不可思議な舞台に変貌する。 -

右端の黄色のシャツの男性が演出家の金世一氏。標本の間を練り歩く役者たちの動きを見守る。脚本を練りながら、10月から制作に入る。

右端の黄色のシャツの男性が演出家の金世一氏。標本の間を練り歩く役者たちの動きを見守る。脚本を練りながら、10月から制作に入る。 -

演劇創作プロジェクト「PlayIMT」の担当者、寺田鮎美特任准教授。ミュージアムでアーチストと研究者が協同で新しい演劇創作をめざす。

演劇創作プロジェクト「PlayIMT」の担当者、寺田鮎美特任准教授。ミュージアムでアーチストと研究者が協同で新しい演劇創作をめざす。

博物館を演劇スペースに見立てて

場所は東京駅丸の内南口前にそびえるJPタワー。郵便局や大型商業施設「KITTE」の入るビルとしても親しまれている。

旧東京中央郵便局の2・3階を改装してミュージアムとしてオープンしたのが「インターメディアテク(IMT)」だ。

IMTは日本郵便(株)と東京大学総合研究博物館とが協働で設立・運営する博物館である。東京駅から地下通路で直結している、知る人ぞ知る入場無料の人気施設だ。

IMTは東京大学総合研究博物館の豊富な収蔵物を生かしながら、歴史的建築物だけが持つ独特の雰囲気のある空間で、展覧会だけでなく、さまざまな特色のあるイベントプログラムを提供している。

そのプログラムの一つとして行われてきたのが演劇創作プロジェクト「Play IMT」だった。プロジェクトは東京大学総合研究博物館と韓国人演出家の金世一(キム・セイル)氏が率いる「世am I(せあみ)」が、IMTを演劇空間に見立てて新しい演劇を創作していくという試みだ。

2014年にパフォーマンス披露付きの座談会からスタートし、2015年にIMT展示室内での実験パフォーマンス、2016年には全館を使った実験パフォーマンス、今年度は公益財団法人韓昌祐・哲文化財団の助成金を得て、4年目を迎える。

IMTのオフィスは博物館スペースと同じく、旧東京中央郵便局時代の高い天井を持つ。天井は配管をむき出しにしたデザインだが、管は銅色(あかがねいろ)に塗られ、美しい調和を保っている。IMTの担当者、寺田鮎美特任准教授が語る。

「金世一さんとは10年ほど前からの友人です。在籍していた時期は違いますが、東大の文化資源学研究室時代の同窓にあたり、『いつか一緒に演劇のプロジェクトを手がけたいね』と話をしていました」

優れた演出家であり演技トレーナーある金氏のメソッドは、きっちりとでき上がった脚本を演出家や俳優が読み込んで構築していくものとは異なるという。リハーサルもどこか別の稽古場で行うのではなく、舞台となるIMTに集まって一から創り出すことから始まるのだ。

「装置はできるだけシンプルに、IMTにあるものを生かしていくことを重視しました。2階3階にある展示室、ロビーや吹き抜け、大きな階段などがそのまま舞台になって、観客は回遊しながらそれを観てまわります。脚本もみんなで議論しながら時間をかけて作っていくのです。最初のうちはそういうやり方に対し俳優たちにも戸惑いがありましたが、金さんが彼らの肉体性を生かして可能性を引き出してくださるので、どんどん前向きになっていきました」