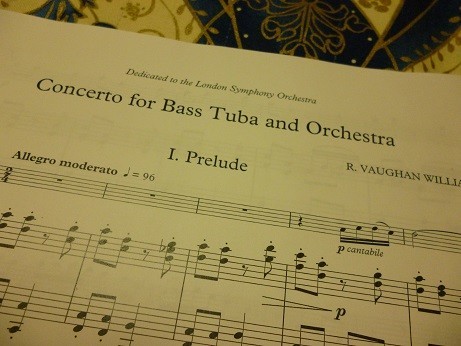

協奏曲、というと、大オーケストラをバックに独奏楽器がヴィルトオーゾのテクニックを披露してその魅力を余すところなく披露するクラシック音楽の花形ジャンルです。ピアノ協奏曲やヴァイオリン協奏曲は名曲が数多くありますが、今日の1曲はものすごく珍しい楽器がソロになった曲です。オーケストラで活躍する最も低音を出す金管楽器、チューバが独奏の「チューバ協奏曲」、作曲したのはイギリスの近代の作曲家、レイフ・ヴォーン=ウィリアムズです。

ロマン派中期以後はチューバのみ

チューバというのはラテン語で、英語になるとチューブ、ですから「管」そのもの名前です。管というならば金管楽器すべて、そして木管楽器もみんな「管」なわけで、なぜチューバだけが「管」という名前になったかというと、もともと発明時点では、「バスチューバ」と呼ばれていたからです。ピアノフォルテと呼ばれた楽器が、現代ではピアノと呼ばれているように、バスが省略されてしまったのですね。

金属加工技術が進化し、金管楽器にもバルブとよばれるキーによって管の長さを変えることができる機構が搭載されると、それまで演奏者の唇のみによって音程を変えていた金管楽器は一気に実用的になり、管弦楽にもどんどん使われるようになります。

チューバの先祖としては、木で作られたセルパン(これは「蛇」という意味のフランス語です)やオフィクレイドという楽器がありましたが、チューバは登場するや否や一気に金管楽器低音担当の楽器としてメジャーになります。これは、金管の先輩...トランペットやホルンといった楽器が、バルブがない時代から細々と改良を重ねて使われてきたのにくらべ、19世紀前半とかなり後になってからドイツの軍楽隊で発明されたチューバは最初からバルブ搭載で能力が高く使いやすく、ほかの「改良進化楽器」を駆逐してしまったからだと思われます。事実、クラシック音楽のロマン派の初期までの作曲家の作品では、チューバ以外の低音管楽器が指定されることがありましたが、ロマン派中期以降はほぼ「チューバのみ」という状況になります。それだけ、発明時点から完成度が高い楽器でした。

しかし、そんなアンサンブルで重要な役割を担うようになったチューバも、「独奏楽器」としての活躍は、かなり遅れました。新しい楽器に専門の奏者が育つのに時間がかかったということと、現代の小学校などでの音楽鑑賞教室でも「ユーモア担当」となりがちな、どことなくユーモラスな音を奏でる...本当はそれは「ふくよかな音」なのですが...チューバという楽器が、ソロ楽器としてのイメージが湧かなかったからかもしれません。