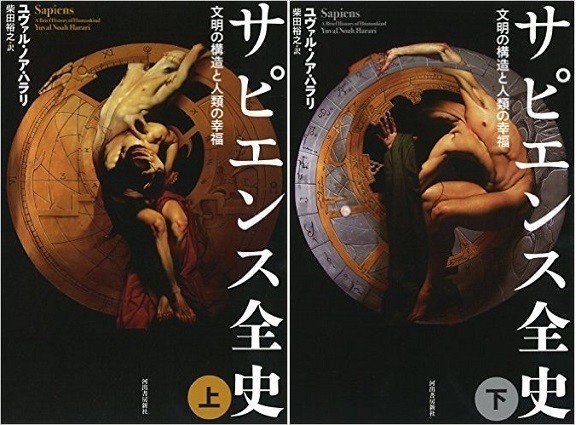

■「サピエンス全史」上・下(ユヴァル・ノア・ハラリ著)

イスラエルの若手歴史研究家の手による野心的な書だ。

表題から想像するに、人類の進化の過程を手始めに、各文明の勃興、王国の繁栄と没落といった世界史絵巻かと思われる。だがその想像は、良い意味で裏切られる。

ホモ・サピエンスという種が、他の生物と思考方法において一線を画することになった「認知革命」、その後の農業革命を経て、帝国の成立そして科学革命という展開を見せる本書は、地球上の多くの生物を根絶やしにしつつ繁栄するサピエンスの「発達史」である。その切り口は極めて斬新であり、世界的ベストセラーとなったのも至極当然と思わされる。

徹底した相対化を行う

本書の冒頭は、ホモ・サピエンスを動物の一種として突き放して観察し、他の生物とくにネアンデルタール人等との生存競争の勝因を分析する。

著者は「虚構、すなわち架空の事物について語る(この)能力こそが、サピエンスの言語の特徴として異彩を放っている」とし、「虚構のおかげで、私たちはたんに物事を想像するだけではなく、集団でそうできるようになった」と示されれば、なるほど現生人類の優位性は腑に落ちる。ネアンデルタール人がいかに体格・脳の容量で勝っていたとしても、集団としての組織力がなければ勝ち目はあるまい。

一方で、その虚構を語る能力を単なる認知の能力として片付け、宗教家が時に語る「人間の霊性」といった、他の動物との根拠なき優位性を徹底して否定する。自らもその種に属しているサピエンスそのものを、著者は完全に相対視するわけだ。

宗教やイデオロギーも、この相対化から逃れられない。宗教を虚構としつつ、近代の自由主義や共産主義、資本主義といったものをも「自然法則の新宗教」と断じる。狂信者に危害を加えられたり、民主主義万能論者には非難されたりしそうだが、無神論者の多い日本人にはすんなり受け入れられるだろう。デジタルな思考回路にマッチした現代的な見方とも言える。IT長者のザッカーバーグが激賞したことも、このことを裏書きするだろう。