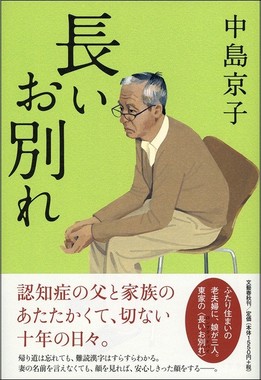

◆「長いお別れ」(中島京子著、文藝春秋)

正月休み、日頃は、どうしても仕事がらみの本ばかりなので、たまには小説でもと思って手に取った。新聞書評で目にした「認知症をテーマにした物語を読んで、こんなに穏やかで、しみじみと優しい気持ちになったのは初めてだ」という言葉に、思わず惹かれた。

書評どおり、いや、評者の想像を超えるほどに、味わい深い作品だった。例年ならテレビの前に釘づけとなる箱根駅伝そっちのけで、1ページ、1ページ、いや1行、1行を、慈しむように読み進めた。

「認知症」、「介護」というと、「悲惨」、「大変」といった重苦しいイメージがあるが、本書はむしろ、認知症の父とその妻、娘たち、そして孫たちとの交流が、著者独特のユーモアをまぶして明るい筆致で描かれており、その読後感は不思議なほど穏やかであたたかい。

もちろん、取り上げられるのは、認知症ゆえに日々起きる不測の事態に家族が右往左往する場面であるが、それでも、「自宅の場所は忘れても、難読漢字はかける」、「出てくる言葉はちぐはぐでも、なぜか会話が成立する」、「妻であることは忘れても、顔を見れば、安心しきった顔をする」といったプラス面が描かれ、読みながら、ふと笑ってしまう。

そこに出てくるエピソードも、著者の実体験に基づいた話だけに、とてもリアリティがある。身内や自分の認知症が気になる方に、ぜひお勧めしたい一冊だ。

認知症とは、時間とともに、ゆっくりとお別れをしていくこと

認知症のことを、アメリカでは「Long Goodbye(長いお別れ)」と表現するという。少しづつ記憶を失くして、ゆっくりゆっくり遠ざかっていくからだという。

このLong Goodbyeをそのままタイトルとした本書では、8つの短編を通して、元中学校校長の東(ひがし)昇平が認知症の発症から亡くなるまで(10年間)の家族たちとの別れが描かれている。

最初の章では、娘たちがプレゼントしたGPS付きの携帯電話が役立つ場面が描かれる。このときはまだ一人で外出をしていた。

「お父さんの具合はどう?」 「体調はいいみたい。ただ、微妙に変なことが起こりつつあるの」 「微妙って何よ」 「お父さん、自転車に乗ってるじゃない? けっこういろんなところで転んでいるみたいなの」 「自動車じゃなくてよかったかも」 「本人は右に曲がるつもりでも平気で左に曲がるし、前後左右の確認もあまりしないのね。それでうっかりぶつかったり転んだり、塀でこすったりしてるみたいなの」

その後、長女一家が住むサンフランシスコまで、夫婦で旅した時期もあったが、次第に言葉を失い始める。サンフランシスコへの旅の翌年、一時帰国した小三の孫との会話では、こうした主人公の戸惑いが出てくる。

「おじいちゃん、なんか探してる?」 「うん。そうだな、なんと言ったっけ? あの、どうだ? あれを、ええと、学校を持ってきてくれないかな?」 「え?何を?」 「学校」 「学校はもってこられないよ!」 「そうかな」 「ムリ」

(昇平は、寒くて、上着が欲しかった。両腕をさすった様子からそれを察した孫は、カーディガンを取ってくる)

「言っていることが、言いたいことと違っちゃってるけど、考えていることはあるんだよね。ねえ、おじいちゃん、考えていることはあるんだよね?」 「このごろね、いろんなことが遠いんだよ」 「遠いって?」 「いろんなことがね。あんたたちやなんかもさ」

病状が進み、正確な受け答えはできなくなっても、不思議なことに、肉親との対話は成立する。40歳を前にして、恋人が元の妻子のところに戻ってしまい、深く傷ついた三女との電話でのやりとりは、父の情愛を感じさせる。

「お父さん、わたし、またダメになった」 「おう?」 「また、ダメになっちゃったんだよ」 「そう、かあ?」 「無理だよ」 「そう、くりまるなよ」 「でも、くりまるよ!」 「そうかあ?」 「くりまっちゃうよ。震災の後で、みんな、家族の絆が大事とか、つながりたいとか、そういうふうになってるんだもん。元の奥さんも、すごく後悔してて、悪いところ全部直すからやり直してとか、言うわけでしょ」 「そうかなあ?」 「違う?」 「そりゃなあ、ゆーっとするんだな」 「ゆーっとする?」 「おう、中学やなんかでも、そういうことはあったよ」 「中学でも?」 「そうだよ。中学だ」 「ふうん」 「まあ、あんたもどういうのか、くもじい、ということだな」

(なんだかわからないけれど、とりあえず「ゆーっと」してみようと三女は)

一つ一つの言葉や行動は、おかしくなっていっても、そこには何らかの理由がある。色々なことを忘れてしまったからといって、その人がその人以外の何者かに変わってしまったわけではない。あくまでも、お別れのプロセスなのだ。

認知症を患っても、家族にとっては、夫であり、父親であり、祖父である

認知症をモチーフとした小説といえば、古くは、認知症や介護の問題を社会問題へと引き上げた「恍惚の人」(有吉佐和子)、老老介護の現実を男の立場から描写した「黄落」(佐江衆一)などが思い浮かぶ。最近ではずいぶんと数も増えてきたが、やはり、その多くは、悲惨な状況を赤裸々に描き、「重い」内容となるのが通例だ。

しかし、本書は、「認知症の父と家族のあたたかくて、切ない十年の日々」と帯に書かれているとおり、実に穏やかな印象の本である。

本書で描かれているのは、家族が、それぞれ自分の立場から、本人(昇平)とかかわり、それぞれの限界の中で、精一杯、家族を守り、支えようとしている姿である。

実際に生じている家族介護の深刻な現実は、こんな甘いものではないし、厳しい場面も多々あろうが、本書が、読者に、しみじみとした優しい気持ちを与えるのは、このような家族の素朴な姿が心を打つからであろう。

特に、10年にわたり、夫の介護を続け、網膜剥離で失明寸前となり、入院・手術となっても、なお夫を気遣う妻、曜子の様子は、強く印象に残る。

「お母さん、いつからそんなことになってたの。なんで言ってくれなかったの」 「だって毎日いっそがしくて、目の前がちらちら黒いなんてこと、どうだっていいと思ってたのよ!」 「そんなこと言ったって、お母さん、目が見えなくなっちゃったら、お父さんの世話だってできないじゃないの」 「そんなことはわかってますよっ。あああ。ともかくね。あなた、家に行ってくれる? お父さんが夕方にはデイサービスから帰ってくるから、誰もいないと困るのよ!」 「寝ててね、うんこするじゃない? 紙パンツの中に、うんこがあるのが、気持ち悪いらしくて、取り出して、わたしのベッドに並べるのよ。あの人、なんでも、きちんと並んでるのが好きなのよね」 「どういうこと? お父さんが、紙パンツに手を入れて、その、あの、そういう、うんこを取り出して、お母さんのベッドに並べるわけ?」 「そうよ。こっちは家の戸締まりして、電気も消して、寝室に戻るじゃない? すごい臭いがするなと思うと、並んでいるのよ」 「それは、なんともやりきれない光景だわね。硬めのだったわけ?」 「そうね、わりあいと硬めだったわね、幸いにして。邪魔なものがなくなると、きもちよくなって眠れるんじゃないのかしらね。ほら、お父さん、きれい好きだから」 「なんか、その言葉は、この場合、当てはまるのかしらね」、「きれい好きなんじゃなくて、隣にお母さんがいないから、腹立てて意地悪しちゃえと思ったんじゃない?」 「そうなのかしら。かわいそうね、お父さん。わたしがいなくって。ああ、ねえ、あなたたち、そんなこと毎日やってはくれないでしょ。わたし、1日も早く網膜をくっつけて、家に帰る。とにかく、1分も無駄にせずに、うつぶせを頑張りぬくわ。この目にガスがある限り、うつぶせて、うつぶせて、うつぶせぬくわよ」

認知症が進んだ夫のために、ここまで妻を突き動かす思いは何なのか。本書はこう答えている。

「夫は妻の名前を忘れた。結婚記念日も、三人の娘をいっしょに育てたこともどうやら忘れた。二十数年前に二人が初めて買い、それ以来暮らし続けている家の住所も、それが自分の家であることも忘れた。妻、という言葉も、家族、という言葉も忘れてしまった」 「それでも夫は妻が近くにいないと不安そうに探す。不愉快なことがあれば、目で訴えてくる。何が変わってしまったというのだろう。言葉は失われた。記憶も。知性の大部分も。けれど、長い結婚生活の中で二人の間に常に、あるときは強く、あるいときはさほど強くもなかったかもしれないけれども、たしかに存在した何かと同じものでもって、夫は妻とコミュニケーションを保っているのだ」

妻、曜子は、胸の内で、こっそり呟いている。

「認知症だとかなんだとか言って、そりゃ、わたしの名前だって忘れちゃってるし、妻だってことも憶えてないでしょうけれど、だからって何もかもわかんないわけじゃないのよ」

果たして、我が家の場合、こんな夫婦関係を期待することができるだろうか...。