8月19日発売の月刊誌「新潮45」2015年9月号(通巻401号)の特集は、「『安倍嫌い』を考える」である。特集記事の中で、「『反安倍』という病」(古谷経衡氏)や「嫌われ者だからこそ、まだマシなのだ」(菊池哲郎氏)が目を引く。安倍総理が「軽さと安っぽさ」(菊池氏)をみせながら、結局、国民の気持ちから、大きくは、はずれていないという。なぜ、憲法9条をめぐる戦後派知識人の言説が、多数の国民の心の奥底に響かないのか。

「戦後問題の基本書」再刊の"僥倖"

そんな中、「敗戦後論」(加藤典洋著)が、7月にちくま学芸文庫から再刊され、いつも週末に立ち寄る近所の本屋にちょこんと1冊置かれていた。まさに、本屋めぐりの醍醐味だ。

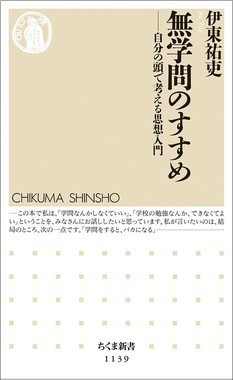

本書の帯には、「右も左も苛立った-戦後問題の基本書」とある。文芸評論家・思想史学者である伊東祐吏氏(1974年生、名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程修了。現在、文化学院非常勤講師、法政大学兼任講師)という、加藤氏をよく理解する気鋭の論客の新たな解説が素晴らしい。この解説を読むだけのためでも購入する意味がある。伊東氏は、戦後日本のねじれを見つめる本書を、当時文芸誌から干されて不遇だった加藤氏がいて、まだ、「世の中に戦争体験者の重みと、保守・革新ともに堅牢で硬直した考え方のあった」、「1995年という時代が生んだ僥倖」だとし、「私たちが『戦後』を考えるうえでの原点」だという。伊東氏の新著「無学問のすすめ」(ちくま新書 2015年8月)は、池上彰氏のような「知識人」をバッサリ切り捨て、「自分の身体の声を聞き、自分の頭で考える『素人』たれ!」とする。

なお、加藤氏が文芸誌から干される契機は、1991年の湾岸戦争(1990年8月2日にイラクによるクウェート侵攻をきっかけとした国際紛争であり、これに対処するため、国連安全保障理事会の決議に基づいて多国籍軍が構築され、クウェートを解放したもの)にある。これに関して、中上健次、島田雅彦、川村湊各氏の発意による討論集会の声明として、柄谷行人、田中康夫、高橋源一郎各氏の手で書かれた「文学者の反戦署名声明」が出た。これまで平和憲法をばかばかしいものととらえていた人々が平和憲法を掲げたことから、加藤氏はそこに深い欺瞞を感じ取り、「これは批評ではない」(『群像』1991年5月)で、文壇の空気も読まずに、「文学的直観」から、この声明を批判したことに始まる。

強い危機感の不在は"戦前"と同じ

加藤氏の「敗戦後論」は論壇で大変な話題となったが、日本の論壇の常として、論戦はかみあわないままに終わった。しかし、本書を救い出したのが、まさに、伊東氏の「戦後論 日本人に戦争をした『当事者意識』はあるのか」(平凡社 2010年7月)である。

伊東氏は、戦後の思想に「当事者意識」の欠如、即ち、彼の言葉でいうと、戦後知識人の思想は戦争をレギュラーで戦ったのではない「補欠の思想」だという。確かに「補欠の思想」では、日々の生活から、「知識人」の思想を見すかす庶民を納得させられないだろう。

また、伊東氏は付言する。「現在において、本書でいう『当事者意識』の欠如をもっとも問うべきは、日本国の借金の問題であるかもしれない。大東亜戦争(太平洋戦争)と同じく、国家が破綻に向かっていても、国民一般に必ずしも強い危機感があるわけではない。そして、実際に国家の財政が破綻したときには、国民ひとりひとりにそのことについての『当事者意識』はなく、こぞってその責任者さがしをするであろう。その意味で、逆に、国家の借金の問題やこの先にありうる破綻の想定から、半世紀前の戦争についての『当事者意識』の欠如の問題をある程度リアルにイメージすることも可能である。」と。

経済官庁(総務課長級 出向中)AK