戦後の混乱の中で1958(昭和33)年、「中国残留孤児」として旧満州からたった一人で日本に戻り、のちに中国語通訳として日中交流に尽力してきた中島幼八さん(73)が、このほど孤児時代の回想記を出版した。日本語版のタイトルは「一中国残留孤児がつづる―この生あるは」(幼学堂刊、亜東書店発行)。中国語版は「何有此生」(北京三聯書店刊)。日本語版はすでに出版されており、中国語版は7月1日に出版予定だ。元残留孤児が自伝を出すのは珍しく、日中両国で出版するのは初めてとみられる。

「悲劇の子」として記事になる

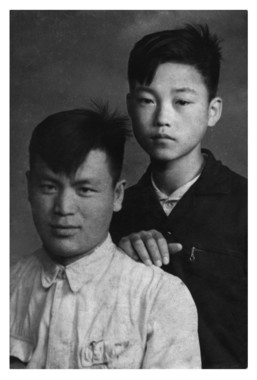

「日本語を知らぬ少年 ただ一人、白山丸で帰る」――昭和33年7月13日の朝日新聞は、「最後の帰還船」白山丸で、単身帰国した中島少年のことをそう伝えた。当時16歳。「さびしげな表情を浮かべた『悲劇の子』」と紹介されている。

実は戦後しばらくたっても、中国にはまだ数万人の日本人が残っていた。そのことは、日中両国政府は認識していたものの、国交がなかった。日本の赤十字、中国の紅十字などが中心になり、1953(昭和28)年になってようやく帰還事業が始まり、興安丸、白山丸などの「帰還船」で順次帰国した。最後となったのが、昭和33年の第21次帰還船・白山丸だった。乗船していた帰還者579人の中で身寄りのない子供は中島さん一人だけ。そんなこともあり当時「悲劇の子」としてマスコミでも取り上げられた。

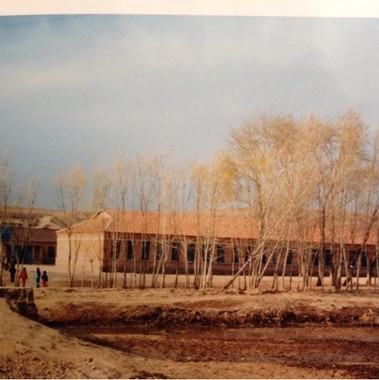

中島さんの父、博司さんは戦前、東京でクリーニング店に勤めていたが、青雲の志を抱いて1943(昭和18)年、東京都の第十次満蒙開拓団で満州に渡る。入植地は牡丹江省、いまの黒竜江省寧安県。冬はマイナス35度にもなる山間地だった。

開拓団の一員として開墾作業に従事していた博司さんだが、敗戦直前の1945(昭和20)年7月26日、召集。まもなくソ連の参戦と関東軍の敗走で現地は大混乱となり、この地域の約500人の開拓団員たちの逃避行が始まった。そのなかに当時3歳の中島さん、8歳の姉、妊娠6か月の母キヨさんもいた。

食糧難と厳しい寒さ、そして収容所に蔓延する疫病。冬を越せないまま団員たちの約3割が亡くなった。極限状態の中で子供の首を絞め、自らは死に損なって放心状態の母親もいた。中島さんの妹も、生まれてすぐ栄養失調で死んだ。「このままでは幼八も長くは持たない」。そう考えた母のキヨさんは、旧知の中国人の行商人に「だれかいい人がいたら預けてくれませんか」と頼み込み、泣く泣く彼を手放した。