日本で、12月に演奏される回数が最も多いクラシック曲、といったら、間違いなく、ベートーヴェンの交響曲 第9番、ニ短調 作品125、通称「第九」です。第九が歳末に盛んに演奏される、というのは日本特有の現象ですが、第九という曲自体は、欧州議会において、欧州の歌とされているように、世界各地で愛されている最も有名なクラシック音楽です。ベートーヴェンは、他にも素晴らしい交響曲や、室内楽曲、器楽曲を書いていますが、交響曲第9番を書いたことによって、より一層、至高の作曲家とあがめられているような気がします。それぐらい、「第九」は、クラシック、いや人類の音楽を代表する存在になっています。

でも「第九」は、最初から、評価が高かったわけでありません。これだけ、人々の記憶に残っている作品も、最初はなかなか人々に理解されませんでした。初演の評判は、それほど悪くなかったにもかかわらず、この曲は、そのあと長くまともには演奏されなかったのです。

現代の年末の日本にベートーヴェンがもし来たら、第九の演奏回数の多さに目を回すことでしょう。なかなか再演されなかった理由は、もちろん、純粋な器楽曲であるべき「交響曲」に合唱というものを入れた、有名な第4楽章があるからです。現在では、その第4楽章の合唱の部分、いわゆる「喜びの歌」が一番有名なわけですから、ちょっと逆説的です。

初演後長くまともには演奏されず

ベートーヴェンは、「端境期」の作曲家でした。ヨーロッパの歴史においては、「旧体制」からフランス革命を経て、共和制や国民国家が各地に成立してくる時期で...もちろん、その途中で、ナポレオンのような「皇帝」も現れますが...それまでの身分制が崩れた時代でした。宮廷の中の、有閑階級の嗜みや娯楽としてのルーツと、宗教祭祀の音楽としてのルーツを持つクラシック音楽は、その両方の権力や威光が減るにつれ、変質を余儀なくされます。現在のわれわれが享受している「一般市民のための音楽」です。

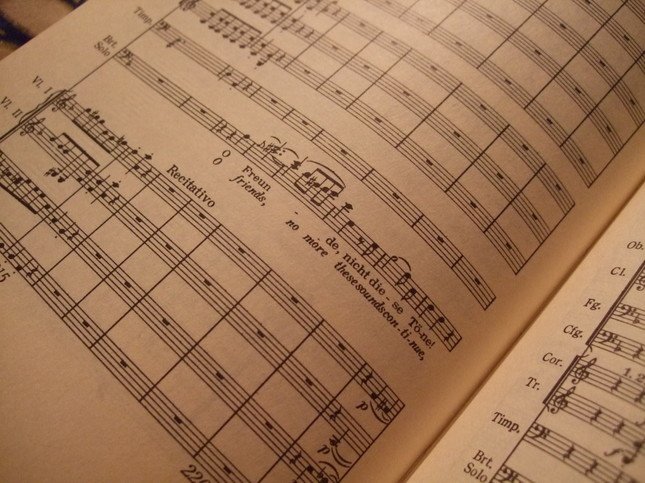

「第九」の有名な第4楽章の歌詞は、同じドイツの詩人、F.シラーの「歓喜に寄す」という詩を採用していますが、実は、ベートーヴェンが自らの言葉を付け加えた部分があります。それは、第4楽章の最初の歌が登場する部分です。シラーの詩が、「フロイデ(喜びよ)!」とはじまる前に、作曲者が付け加えた詩は、「おお、友よ、このような音ではない! もっと楽しい歌を歌おう、喜びに満ちた歌を!」という始まりを持っています。

音楽的に見ると、これは、それまでの音楽、つまり第1、第2、第3楽章を否定しているように見えます。実際に、それら楽章の旋律が顔を出し、そのたびに歌が、「違う、これでは、ないのだ!」というような歌詞を歌います。

第4楽章の歌詞はベートーヴェンの意見の表明

しかし、ベートーヴェンは、作曲するために、常にいつも大きなことを考えていました。『「宮廷の雇われ専門職」としての作曲家』から、市民に支持される『「芸術家」としての音楽家』であろう、というような考えです。音楽作品は、それまで注文生産だったものを、作曲家の哲学の発露としての表現であるべきだ...このような理念を持っていたのです。

「第九」第4楽章の、前の音楽を否定するようなこの歌詞は、こういったベートーヴェンの意見の表明だ、としてもあながち深読みしすぎではないはずです。なぜなら、その「芸術家としての自らの存在」に絶対の自信を持っていたからこそ、ほぼ耳が聞こえなくなる、という音楽家としては致命的なハンデを負っているのに、その運命に負けず、死の直前まで作曲し続け、演奏し続けることを成し遂げたからです。

掟破りの「合唱(および独唱)を交響曲に参加させる」というのは、彼のそれまでの音楽のあり方に対する、挑戦でもあったのではないでしょうか?

しかし、皮肉なことに、合唱により、広く知られるようになった「第九」ですが、初演の時以来、長く、「合唱」のおかげで不遇の時代がつづくことになります。(来週に続く)

本田聖嗣