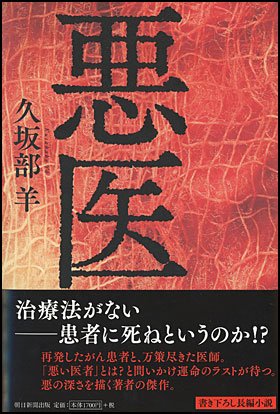

「悪医」(久坂部羊著、朝日新聞出版)

先日、昨年秋に、がんのため71歳で亡くなった知人の新盆の墓参りにでかけた。30数年前、彼の妻が子ども3人を残して突然去り、以来、景気の波に翻弄されながらも、板金の仕事を続け、見事、子ども達を育て上げた方である。

昨年5月、長女から「原発不明のがん」で入院したとの電話をもらって以来、大学病院からホスピスに転院して亡くなるまでの間、5回ほど見舞った。その都度、岩手での子ども時代の話、東京に出てきてからの仕事での苦労話など、これまで耳にしたことのない様々な話を聞かせていただいた。深刻な病状であることは本人も十分わかっていたはずだが、そんな話題にはまったく触れることなく、子ども達が立派に成長し、孫を抱くことができたことが何よりだったと話してくれた。

評者にとっては、心に残る「逝き方」だった。彼の子ども達も、そんな父の逝き様を誇りに思っているようである。

本書は、こうした死を受容した逝き方とは、一見正反対とも見える、治療を諦めきれないがん患者と、そんな患者に心の葛藤を抱く医師の話である。

現役の医師が書いただけに、患者、医師それぞれについて深い理解が感じとれるリアルな医療小説だ。今年の日本医療小説大賞を受賞している。

がん患者の思い――治療は「希望」、副作用よりも何も治療しないでいる方が辛い――

評者は、毎年、忠実に人間ドックを受けている。歳をとるにつれて、数値が悪化していることもあって、年々、結果を見るのが怖い。「悪性の疑いがあります。精密検査を受けてください」。そんな一文が書かれているんじゃないかと、ドキドキしながら封を開ける。

こんな自分が、「がんの宣告」を経て、様々な辛い治療を乗り越えた後に、「もうこれ以上、治療法はありません」と告げられたら、一体、どうなってしまうのだろう。とても考えたくない事態だ。

しかし、日本人の2人に1人はがんになる。そして3人に1人はがんで死ぬ。この冷厳な事実を前にすれば、考えたくなくても、考えざるを得ない事態なのだ。

本書に登場する患者は52歳。早期の胃がんで発見されたが、11カ月後に肝臓への転移。苦しい抗がん剤治療を繰り返すも、奏功せず、「残念ですが、もうこれ以上、治療の余地はありません」、「余命はおそらく3カ月くらいでしょう。あとは好きなことをして、時間を有意義に使ってください」と告げられる。

しかし、この患者にとって、到底受け容れることのできない宣告だった。希望が打ち砕かれた衝撃とともに、治療継続を求めずにはいられない心の葛藤が、リアルに語られる。

「すべての人が自分より健康そうで幸せそうに見える。死を恐れなくてもいいというのは、どれほどうらやましいことか」

「好きなことをして、時間を有意義に使えだと。こんな気持ちで何ができる。死の宣告を受けて、温泉に行って楽しいと思うのか」

「副作用より、何も治療しないでいることのほうがつらい」

医師の気持ち――治らないものは治らない、害のある治療はしたくない――

「先生は、私に死ねと言うんですか」

「治療法がないというのは、私にすれば、死ねと言われたも同然なんですよ!」

患者に罵倒され、そのまま診察室を飛び出していかれた35歳の外科医にも、葛藤が残る。

「副作用で命を縮めるより、残された時間を悔いのないように使ったほうがいいから、患者のためを思って告げているのに」

「医師として患者には誠実でありたいと思っているんだ。治らないものは治らないというべきだし、害のある治療はしたくない。夢のようなことを言っても、病気は必ず悪くなる」

「医師は懸命に治療するが、病気には勝てない。そのうち、医師は気持ちが萎え、達観するようになる。そうでないと神経がもたない」

「虚しい希望を捨てられない人のために、副作用のある治療をやれって言うのか。明らかに命を縮めるとわかっているのに」

妻からは、「考えてもどうにもなんないこともあるんだから」と繰り返し、指摘されても、この若き医師は、どうしても、葛藤から抜け出すことができないでいる。

両者の溝は埋まるのか――患者も医師も共に死にゆく存在であること――

立場の異なる患者と医師。そして、治すことができない病がある以上、「治す」治療が不可能となった時点で、両者の思いは平行線となってしまう。

では、両者の溝は決して埋まらないものなのか。

本書でも、この答えは与えられていない。しかし、ベテランの外科部長と若き外科医との会話の中で、両者は決して対立する存在ではないことが、示唆される。

「君は患者だけが死に直面しているように思っているかもしれんが、そうじゃない。我々医者だっていずれ死ぬ。それは患者も医者も変わりはない」

「患者が死にゆく側の人間で、医者は生きる側の人間というわけではない。医者が認識を変えれば、患者との隔たりも消えるんじゃないか」

「医者は、治らない患者でも、あきらめずにできるだけのことをする。そして、最後はきちんとお別れをする」

「病気は不幸だけれど、二人が出会えたことを互いによかったと思えるような別れ。最後に心が通じ合えば、最良の別れじゃないか」

確かに、多忙な診療現場で、このような理想的な関係を築くことは容易なことではないだろう。しかし、「死」は、一人ひとりの人間にとって、人生の総仕上げ、決定的な出来事であり、医師にとっても、むしろ、その職業人生を納得できるものとするために、大切なプロセスではないだろうか。

治療を諦めきれないでいた患者が、死の間際、ホスピスの病床で遺した一言が心に残った。

「患者の希望は、病気が治る、ということだけじゃない。医者が、見離さないで、いてくれることが励みになる。そしたら、勇気が出るんだ…死ぬ、勇気が」

厚生労働省(課長級)JOJO