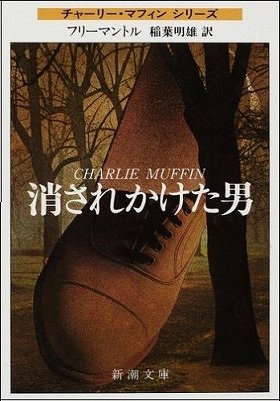

「消されかけた男」(ブライアン・フリーマントル著 新潮文庫)

1977年に書かれたスパイ小説である。77年という年は、日本では人気煙草マイルドセブンが発売された年であり、王貞治がハンク・アーロンを超える通算756本の本塁打記録を達成し、ピンク・レディーが矢継ぎ早に大ヒットを飛ばした年であったが、世界はまだ米ソ冷戦下にあった。

本書では、チャーリー・マフィンという、名前からして庶民的で、見た目も学歴も冴えない中年の窓際情報部員が、情報部の「エリート」(日本で安易に乱用される「エリート」ではなく英国的意味の選良)たちを相手に、プロの矜持をもって大立ち回りする。

庶民階級出身で現地工作員から…

英国情報部は、本書によれば、家柄のいいパブリックスクール出身のエリートしか採用されないところで、先祖が何代遡れるかとか、出身校のネクタイとか、どこの社交クラブの会員になっているかとかが問われる。何しろ情報部長の執務室には年代物の調度品と手作りの革製の書物が並べられ、(続編「再び消されかけた男」中の叙述によれば)1947年のインド独立時に女王の玉座と同じ船で送り返されてきたデスクが据えられている。そんな情報部にチャーリーは、彼を小馬鹿にする若い同僚が言うには、戦後のどさくさの人材払底期に現地工作員から入ってきた。同僚曰く、当時は情報部でも水準の低下にかまっていられず、 (エリート校であるパブリックスクール出身でない) グラマースクール出身者や階層的にみて素性のいかがわしい連中でも採用せざるを得なかった。しかし、情報部が新体制になった以上、チャーリーは、くたびれたハッシュ・パピーの短ブーツを履き、既製品の安物のシャツを何日も取り替えずに着る、そして平板なマンチェスターなまりを話す冴えない男として、用済みの厄介者になるというわけだ。中年サラリーマン読者としては、このチャーリーが置かれている窓際的状況に同情してしまう。チャーリーは情報部に人生を捧げ、情報部を愛しているのだ。