この夏休み、琵琶湖の東に位置する東近江市に、医療・福祉の現場を見に出掛けた。そこで出会ったのが、山間部(永源寺地区)で在宅ケアを実践されている花戸貴司医師(永源寺診療所所長)、そして、その様子を丁寧に取材されている写真家・國森康弘氏のご両人。

本書『いのちつぐ「みとりびと」』(全4巻、國森康弘著・写真、農山漁村文化協会)は、花戸医師らが看取った方々とそのご家族の様子を、小学生から大人まで誰もが感じとることができるよう、國森氏が写真と平易な文章で綴った「写真絵本」である。

家で看取るということ

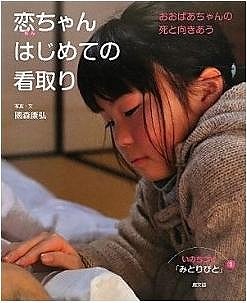

小学5年の女の子(恋<れん>ちゃん)が、ずっと一緒に暮らしてきた、おおばあちゃん(曾祖母)の死と向き合う。白布が掛けられたおおばあちゃんの隣に茫然と座り込み、涙を流す様子。そして、白布を外して「おはよう」と声をかける一瞬。冷たくなった「顔」を撫で、「手」にさわり、「足」をさすり、そして、「ありがとう」のキスの各場面。

人生で初めて、身近な者の死に遭遇した女の子の一連の振舞いから、家で死ぬこと、看取り、看取られることの意味の一端を教えられた気がした。

國森氏はいう。「看取りって? 大切な人が息を引き取るその『旅立ち』のとき、そばに寄りそい、感謝と別れを交わすことです」、「看取りは、いのちのバトンリレー。それは、亡くなる人が代々受けつぎ、自身の人生でもたくわえてきた、あふれんばかりの生命力と愛情を私たちが受け取ること」、「あたたかな看取りによって、いのちのバトンはずっと受けつがれていきます」。

亡くなりゆく人の周りを、生活を共にしてきた家族が囲む。声をかけ、泣き、思い出を語る。シナリオなどない、唯一無二の時間。

ページを繰っていくと、亡くなったおおばあちゃんの「寝顔」を見て、みんなが笑顔になった一瞬の写真が出てくる。残された家族にとって、別離を受け止めるためには、旅立つ者と見送る者が共に過ごす時間と場所、つまりバトンの受渡しの場が大切なことがよくわかる。

恋ちゃんの小学校で、「人は死んだら生き返りますか」と質問したところ、3割の子が「はい」、「生き返ることもある」と答え、「3回までリセットできる」と答えた子もいるという。それに対し、恋ちゃんはこう答えたそうだ。

「人は死んでしまうと、つめたくなり、二度と生き返りません」、「でも、おおばあちゃんは私のなかで生き続けています」。

在宅死の条件は、本人・家族の「思い」と医療・介護スタッフの「ケアの哲学」

日本では、今、年間約130万人が死亡するが、そのうち在宅死は1割強。今後、高齢化が急速に進む中で、死亡者数はピーク時(2040年)に約170万人まで増えると推計されているが、これ以上、医療機関のベッド数を増やすわけにもいかず、更に増える死者をどこで看取るかが課題になっている。

花戸医師によると、永源寺地区での在宅看取り率は何と4割を超えるという。こうした看取りができるのは、この地区が特別だからであろうか。

確かに、同じ東近江市でも他の地区では、これほどの割合で在宅死は見られないという。実際、永源寺地区の場合、2世代・3世代同居といった家族の介護力が高い世帯も比較的多いようだ。他方、集落によっては、高齢化率が5割を超え、一人暮らしも相当数に上る。また、在宅生活を支える医療・介護資源が豊富だともいえず(24時間ヘルパーなどいない!)、在宅での看取りに有利な条件が揃っているわけではない。

花戸医師の訪問診療に同行して感じたその理由の一つは、最後まで住み慣れた自宅で暮らしたいという「思い」が、本人にも、そして、家族にも共有されている点だ。このため、花戸医師は、往診の都度、「口から食べられなくなったらどうする」、「身体が弱ってきたらどうする」と本人の意思を確認しているそうだ。

そしてもう一つの理由が、在宅生活を支える医療・介護スタッフが、こうした本人・家族の思いを受け止め、「治す医療」ではなく、「支えるケア」に徹底していることだ。

花戸医師はいう。「病院は病気の部分、患部を診るところ。ぼくは、その人の人生と生活そのものを診られたらいいなと思っています。そのためには、お家におじゃまして、じっくり話をするのがいちばん。ぼくにとって、地域全体がホスピタルのようなものです」。

「地域包括ケア」、今や、医療・介護界はやりのキーワードだが、その実現には、花戸医師が語るような「ケアの哲学」が、そこで働く医療・介護従事者と、ケアを受ける者やその家族に、共有されてこそ、はじめて現実のものになると感じた。

厚生労働省(課長級)JOJO

J-CASTニュースの書籍サイト「BOOKウォッチ」でも記事を公開中。