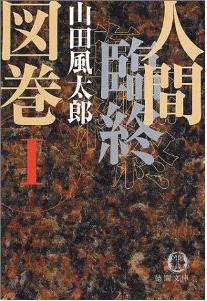

『人間臨終図鑑』(全3巻 徳間書店)。鬼才山田風太郎が、東西の900人以上の著名人の臨終の場面を、死亡時の年齢順に、風太郎独特の淡々としつつも少しばかり皮肉で諧謔的な味のある筆致でまとめたもの。

山田風太郎は、ご案内のように、伝奇小説の大作家であり、筆者も明治期を舞台にした「明治物」と呼ばれる一連の作品のファンであるが、彼一流の人物眼というか歴史観というか物事をさらりと見定める魅力は、ノンフィクションである本書においてより遺憾なく発揮されている。

風太郎自身による秀逸な警句

本書第一巻には十五歳から五十五歳で死んだ人、第二巻には五十六歳から七十二歳で死んだ人、そして第三巻には七十三歳から百二十一歳で死んだ人の臨終がまとめられている。総じていえば、若くして死んだ人の臨終は、八百屋お七にしてもアンネ・フランクも村山槐多も雲井竜雄も、その人生の悲劇性の故かドラマティックである。他方、高齢で死んだ人の臨終には、大往生や眠るような静かな終焉もあるが、蕭条たる晩年の果ての死もあれば、老耄や老醜をさらし惨憺たる無残なものもある。因みに筆者個人は、第三巻が一番気に入っている。

死亡年齢ごとに章立てされていて、各章の冒頭に短い警句がある。名著や著名人の箴言の引用もあるのだが、多くは風太郎自身による警句であり、これがまた秀逸である。

極楽往生した大親分の辞世

例えば、七十五歳で死んだ人々の章をみてみよう。章の冒頭には、「老いても、生きるには金がかかる。…人間の喜劇。老いても、死ぬには苦しみがある。…人間の悲劇。 山田風太郎」とある。すごい警句である。続く本文では、アルキメデス、鑑真、柳生宗矩など19名の臨終が語られている。その中の一人、爵位がないのにパリ社交界でバロン・サツマと呼ばれた薩摩次郎八は、祖父が一代で築いた巨富を戦前のパリで蕩尽して戦後無一文で帰国した。帰国後、二十も年下の踊り子と六畳のアパートで同棲した。やがて次郎八は脳溢血で倒れ、以後16年間彼女はミシンを踏んで次郎八を養った。風太郎は、次郎八の臨終に関して、「豪快なる蕩児と純情な踊り子が、現実に描いた大ロマンス」と、かなり好意的に評している。

実存主義の旗手であったサルトルもまた七十五歳で逝ったが、死去の5年前に作家廃業を宣言した彼は、晩年経済的に困窮しただけでなく、心身ともに健康を害し、最晩年には時ところをわきまえない排泄の不始末まで引き起こす「恍惚の人」になっていた。同じく七十五歳で亡くなった新門辰五郎は、幕末維新にかけて浅草上野一帯を縄張りとする大親分で、娘が徳川慶喜の愛妾の一人になったことから慶喜上洛時には子分を引き連れ将軍の供をするという、やくざ史上稀有の栄華を極め、維新後も困窮することはなかった。「思ひおく 鮪の刺身鰒汁(ふくとじる) ふっくりぼぼにどぶろくの味」という好物を並べたとんでもない辞世を残して死に、風太郎から極楽往生と評されている。

思うように生きる以上に、思うように死ぬことは難しい

思うように生きる以上に、思うように死ぬことは難しい。上に紹介したサルトルの臨終の項の末尾に、風太郎は、サルトルの言葉を紹介している。「絞首台でとりみださないようにあらゆる配慮をめぐらしているのに、スペイン風邪でぽっくりやられる死刑囚、それがわれわれだ」。さすがサルトル、自分の臨終を見通しているかのような指摘である。カントにしても死ぬときはその偉大な英知とは程遠い状態であった。

一方で、戦前日本の女性を「からゆきさん」として売り飛ばしまくった村岡伊平治には天罰も下らず、大往生を遂げた。人生に不公平や不条理はつきものであり、臨終においてもまた然りということなのだろう。私のような凡人は、本書からの教訓として、風太郎の警句「地上最大の当然事……他人の死。地上最大の意外事……自身の死」をしっかりと腹におさめることにしよう。もっとも、風太郎の言う「人間の死ぬ記録を寝転んで読む人間」のおさめる教訓なのだから、所詮大して役にも立たないだろうが。

経済官庁(Ⅰ種職員)山科翠

J-CASTニュースの書籍サイト「BOOKウォッチ」でも記事を公開中。