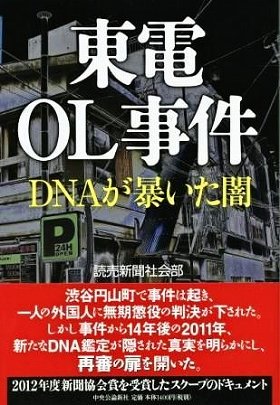

新聞の力や価値とはなにか。再認識させる一冊が出た。『東電OL事件』(読売新聞社会部著、中央公論新社)は、事実を求め続けた記者たちによるドキュメントだ。

女性殺害容疑でネパール人が逮捕され、無期懲役。事件から15年、DNA鑑定がくつがえり、再審無罪。大筋だけでは鑑定精度の問題かとも思われるが、とんでもない。沈黙したがる捜査関係者に取材を重ねたジャーナリストの粘りが、事件の闇をついたのだ。この本を読書面に朝日新聞が載せている。【2012年12月9日(日)の各紙から】

答えず、ドア開かず、それでも訪ね歩く

世間の関心を呼んだ事件だった。殺されたのは東電本社のエリートといっていい有名大卒の総合職女性社員、容疑者は不法滞在者らしいガイジン。「偏見にとらわれなかった関係者は稀だった」と、評者の後藤正治さんが指摘するとおりだったろう。「売春をしていた女性」「出稼ぎ外国人」の思い込み。この構図に捜査も裁判もこだわってしまった。

鑑定精度の向上はたしかにある。被害者の体内から検出されたDNAの型がネパール人容疑者の型と一致せず、他に犯人がいる可能性が強まった。しかし、これを検察が開示するかどうかわからない。その段階から社会部記者たちの追及が始まった。

取材班は当時の捜査官や関係者を訪ね歩いた。答えず、ドア開かず、インターフォン越しに……まさに足で稼いだ取材だ。その記事が再審をあと押しした。

「誤りを正すのは事実である。事実を求めて歩き検証すること。その集積の上にジャーナリズムの意味と役割がある」と、評者は力を込めて解説している。いま盛んな選挙や政局をめぐる政治ニュースとはずいぶんと肌合いの違う取材が、ひたすら、確実に行われた。警察・検察不信にも、マスコミ不信にも、一石を投じる本だともいえる。