政府、経済界、労働界がそろって豪語した、あの「歴史的な賃上げ効果」はどこへいったのか?

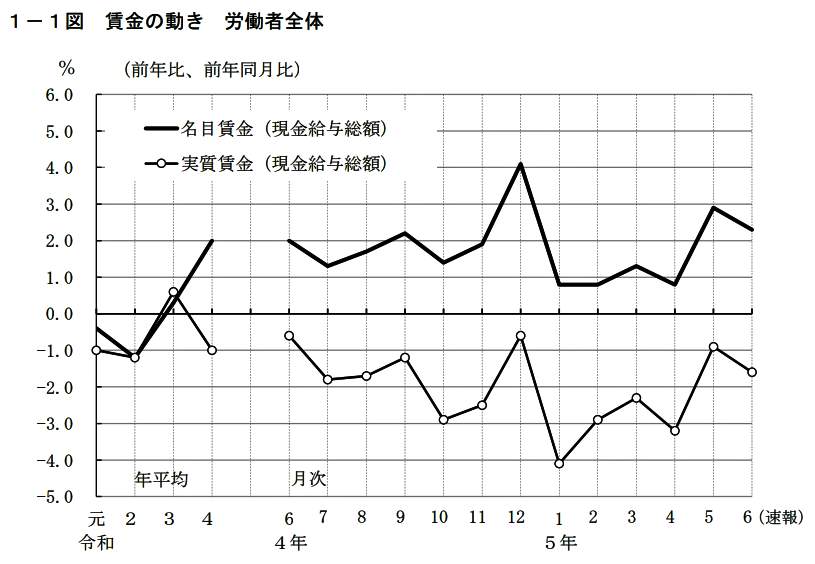

厚生労働省が2023年8月8日に発表した6月分の毎月勤労統計(速報)で、物価を考慮した働き手1人あたりの「実質賃金」が、前年同月よりも1.6%減った。減少は15か月連続だ。

今年の春闘では、30年ぶりの高い賃上げ率を誇り、その「成果」が4~5月はまだ表れず、6月の実質賃金上昇に表れると期待したほうが甘かったのか。エコノミストの分析を読み解くと――。

厚労省「物価上昇の影響が強く、賃上げ効果が追いつかない」

厚生労働省が8月8日に公式サイトに公開した「毎月勤労統計調査 令和5年6月分結果速報」(全国の従業員5人以上の事業所3万2685箇所が対象)や報道をまとめると、「名目賃金」にあたる、基本給や残業代などを含めた1人当たりの現金給与総額は、平均で前年同月より2.3%増の46万2040円だった。

6月は「ボーナス月」なので、この中には夏季賞与など特別に支払われる給与18万9812円(前年同月比3.5%増)も含まれる。

このうち、基本給などの所定内給与は1.4%増の25万3554円、残業代などの所定外給与は2.3%増の1万8674円だった。

現金給与総額を、就業形態別にみると、フルタイムの一般労働者が2.7%増の62万5235円、パートタイム労働者が1.8%増の11万1389円だった。

一方、6月は消費者物価指数が3.9%増と、前月の3.8%増よりやや上昇して高い水準を維持しており、名目賃金の伸び(2.3%増)を大きく上回った。このため、実質賃銀指数は2020年(通年)を「100」とすると、「136.8」(1.6%減)となり、15か月連続のマイナスとなった【図表1】。

しかも、実質賃銀の減少幅は前月の0.9%減より拡大している【再び図表1】。これは、いったいどういうことか。今年の春闘賃上げ率は3.58%増(連合集計、7月5日時点)と、「30年ぶりの高水準」になったはずではなかったのか。

報道各社は、厚生労働省担当者の「前の年の同じ時期と比べて現金給与総額はプラスが続いているが、依然として物価の上昇の影響が強く実質賃金はマイナスが続いており、今後も注視が必要だ」とのコメントを伝えている。

「これで日本銀行の出口戦略は遠のいた?」

こうした結果をエコノミストとはどう見ているのだろうか。

ヤフーニュースコメント欄では、第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏が、今回の結果が日本銀行の政策に与える影響について、

「植田体制になって、日銀はフォワードガイダンス(金融政策の先行きについて示す指針)に賃金を盛り込みました。そして、日銀は2%の物価目標を念頭に置き、名目賃金上昇率は3%、つまり実質賃金が1%上昇する姿が理想であると説明してきています。このため、現時点で2%台前半である名目賃金が3%、かつ現時点で15か月連続マイナスの実質賃金が安定して1%を上回る状況を見通せないと、望ましい姿での物価目標達成とは言えないと思います」

と説明。そのうえで、

「このため、今回の毎月勤労統計は、少なくとも来年の春闘の結果が賃金に反映されるまでは金融緩和の出口には向かえないとの可能性を高めた結果と言えるでしょう」

と、日本銀行の出口戦略が遠のいたと指摘した。

実質賃金が上昇に転じるのは、2025年半ば以降か?

それにしても、期待はずれの結果だったのはどういうわけか。

野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英氏は、リポート「春闘の妥結と比べて見劣りする実際の賃上げ率:実質賃金の安定的上昇は2025年半ば以降か:長期インフレ期待の安定回復は日銀の責務(6月毎月勤労統計)」(8月8日付)のなかで、連合などの発表と厚生労働省の毎月勤労統計との間に「落差」が生じた要因として、次の3つの理由を挙げた。

(1)厚生労働省の調査がカバーするのは「従業員5人以上」の零細企業が多く、零細企業の賃上げ率は主要企業より低かった。

(2)平均賃金上昇率と概ね一致するのは、定期昇給分を含む賃上げ率全体ではなくベースアップ部分だ。ベアと近い動きを示すのは残業代やボーナスなどを除く、より変動の小さい所定内賃金である。それは、6月はプラス1.4%に過ぎなかった。

(3)そして、ベアを公表する企業が必ずしも多くなく、誤差が生じやすい。

それはともかく、実質賃銀が上昇に転じるのはいつなのだろうか。木内氏はこう予想する。

「ベアが幅を持って1%台半ばから2%程度とした場合、消費者物価上昇率がその水準まで低下するにはなお時間がかかる。さらに、物価上昇率の低下を反映して、来年の春闘のベアは比較的高水準ながらも、1%台半ばなど、今年の水準を下回ると予想される。物価上昇率が緩やかに低下していっても、賃金上昇率も低下していくため、なかなか両者の逆転は起きない。

物価上昇率が安定的にベアを下回り、実質賃金が上昇に転じるのは、消費者物価上昇率が0%台半ば程度まで低下する局面であり、それは2025年半ば以降になると予想される」

あと2年先だというのだ。

実質賃金がプラスになるチャンスは、2023年9~12月のどこかに

一方、それより早く、「今年(2023年)9月~12月のどこかで実質賃金がプラスに転じるチャンスがやってくるかもしれない」と指摘するのが、第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野英生氏だ。

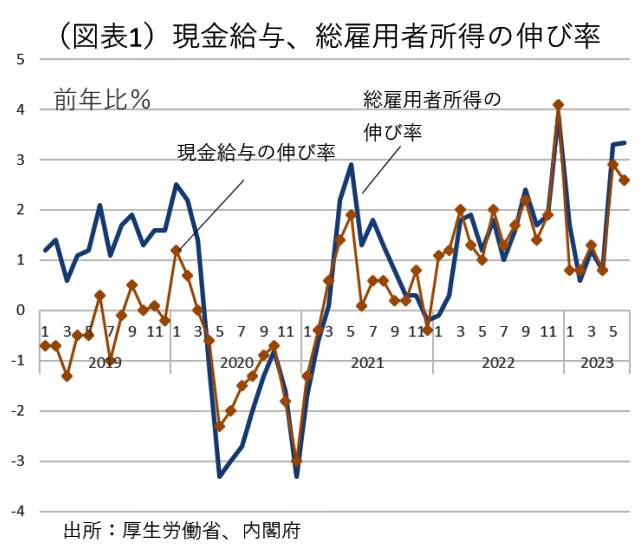

熊野氏がリポート「現金給与、総雇用者所得は伸びる~いずれ実質賃金も動く」のなかで注目したのが、内閣府が月例経済報告の中で参考資料として発表している「総雇用者所得」だ【図表2】。「総雇用者所得=1人当たり現金給付×雇用者数」という数式で表される。

熊野氏はこう指摘する。

「6月の毎月勤労統計では、現金給与総額の前年比がプラス2.3%(速報)と高まった。賃上げ効果の底上げと、夏季賞与の増加の両面が寄与している。5月は、改訂されて前年比プラス2.9%まで高まったので、2か月連続で高い伸びを記録していることになる。

筆者(=熊野氏)が注目するのは、これに雇用者数の伸び率を加味した『総雇用者所得』も同様に高い伸び率になることだ。6月は未発表であるが、筆者の推計では、前年比3.3%と5月(3.3%)並みの高い伸びになると予想している【図表2】。

この伸び率は、2020年に始まったコロナ禍以降では、2022年12月(3.9%)に次ぐ高い伸びになる(2023年5月に並ぶ)。マクロ消費に対するインパクトは、この雇用者所得の総額で決まってくるので、5・6月と所得面で大きな追い風が吹いていることになる」

たしかに【図表2】を見ると、総雇用者所得の伸び率は、毎月勤労統計の現金給与の伸び率を上回っており、勢いが感じられる。このことから熊野氏は、明るい見通しをこう述べている。

「4~6月の個人消費が盛り上がり、それが中堅・中小企業の売上増に波及すると、賃上げの余力が高まる。4~6月の総雇用者所得の伸び率が高まることは朗報である。2023年夏季賞与が好調であることも、中堅・中小 企業に収益拡大の効果が及んでいる蓋然性を高める証拠になっている」

「消費者物価の伸び率が鈍化してからが勝負だ。輸入物価の前年比が鈍化して、それが約6か月遅れで消費者物価の財価格を押し下げてくるはずだ。計算上は、2023年9月頃から消費者物価の伸び率は鈍化してくる。ならば、実質賃金が日本でもプラスになるチャンスは、2023年9~12月のどこかでやってくると期待できる」

(福田和郎)