「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモンド」「週刊エコノミスト」、毎週月曜日発売のビジネス誌3誌の特集には、ビジネスパースンがフォローしたい記事が詰まっている。そのエッセンスをまとめた「ビジネス誌読み比べ」をお届けする。

海外債券投資で失敗した富裕層

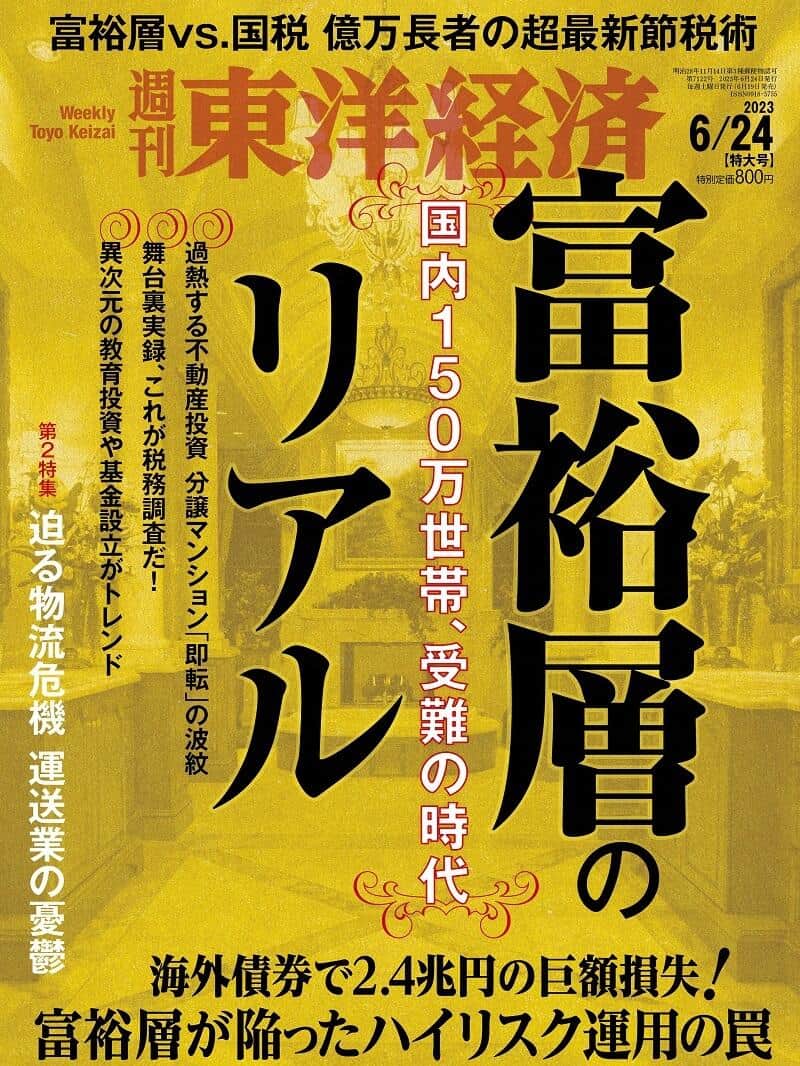

6月19日発売の「週刊東洋経済」(2023年6月24日号)の特集は、「富裕層のリアル」。優雅な生活を送っているように見える富裕層は日本国内に150万世帯いるといわれる。だが、陰では投資や税金対策に頭を抱えているとも。その実態に迫っている。

日本に富裕層はいったいどれだけいるのか? 野村総合研究所は、金融資産から借金を差し引いた「純金融資産保有額」が1億円以上ある世帯を富裕層あるいは超富裕層と定義して、その世帯数や資産規模を推計し、公表している。

それによると、純金融資産保有額が1億円以上5億円未満の「富裕層」は139.5万世帯。同5億円以上の「超富裕層」は9.0万世帯。合計すると、148.5万世帯で、全世帯に占める割合はわずか2%になる。

一方、2022年以降、金融市場が急変したあおりを受けて、資産が目減りした富裕層も少なくないと見られる。英投資コンサルティング会社ヘンリー・アンド・パートナーズが今年(2023年)4月にまとめた調査データによると、100万ドル(約1億4000万円)以上の投資可能な資産を持つ富裕層は、東京に29万300人いる。

しかし、22年初から22年6月末にかけて8%減少し、さらに22年末にかけて5%減少した。つまり、じわじわと増えてきたはずの富裕層は、22年に一気にしぼんでしまったという。

その理由の1つとして、海外債券投資の罠を挙げている。スイス金融大手クレディ・スイス・グループが発行していた永久劣後債「AT1(その他ティアワン)債」が、紙くずになってしまったのだ。

日本では、富裕層を中心に約1400億円分が販売されていた。AT1債で被害を受けた顧客の中には「仕組み債でも大きな損失を被った人が一定数いる」という金融庁幹部の声を紹介している。

仕組み債とは、債券と金融派生商品(デリバティブ)取引を組み合わせた金融商品のこと。デリバティブ取引は個別株価や株価指数、為替相場などに連動しており、価格変動が大きいことから、債券ではあるもののかなりハイリスクな商品だ。

それを地方銀行などが「高利回り商品」などとして販売。富裕層や高齢者に過剰なリスクを取らせたことが問題になり、規制が強化されてきた経緯があるという。その規制の抜け穴として、証券業界で脚光を浴びたのが、AT1債だった、と指摘している。

いま、富裕層が熱い視線を送っているのが、米ドル建て債券だという。

同誌によると、富裕層の資産運用コンサルティングを手がける、ウェルス・パートナー代表取締役の世古口俊介氏への同債券に関する相談件数は、前年比で5倍に膨らんでいる。米国の金利上昇と円安ドル高が要因と見られる。

◆建築足場のリースでの節税術は健在

富裕層の「最新節税術」について取り上げている。

代表的なスキームが建築足場のリースだ。足場の資材一つひとつは10万円未満であることがほとんどだ。10万円未満の事業用資産であれば「少額減価償却資産」として、21年度まで取得費用の全額を一括で損金算入でき、節税できた。

それが22年度の税制改正により封じられたはずだが、いまだに富裕層の間で活用されているという。1年で全額を損金算入することはできなくなったが、中古のものを購入すれば税制上最短の2年で償却できるので、まだ使える節税術なのだ。

このほかにも、逓増定期保険などの解約返戻金を分割することで、所得を隠すケースや海外不動産を活用したスキームを紹介している。富裕層と国税当局とのいたちごっこは終わらないようだ。

東京五輪・パラリンピックの選手村として活用された東京都中央区晴海の大規模マンション「ハルミフラッグ」を、個人投資家が未入居のまま即時転売する「即転」が相次いでいる、という記事には憤慨する人も多いだろう。価格5~6割増しで転売されているのだ。

これは、ハルミフラッグだけの話ではない。中央区や港区など都心一等地の大規模な高額物件に絞った投資が目立つという。価格高騰で実需層が買えないにもかかわらず、富裕層の存在感は増すばかりだと指摘している。

カナダへの海外移住、学費年1000万円も当たり前という国内インターナショナルスクールの人気ぶりといった記事にも、富裕層の人生哲学が垣間見える。

こうした人たちが一定数、存在することを知っておいてもいいだろう。