新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言や行動制限で最も影響を受けた業界の一つ、酒類業界の景況感が急速に回復している。

企業信用調査の帝国データバンクが、新型コロナウイルス感染症の流行前から現在に至るまでの酒類業界(製造・卸売・小売・飲食)にしぼった「景気DI」の動きを調査・分析したところ、酒類業界の景況感(酒類景気DI=酒場DI)は外食や宴会需要の回復が好材料となって、最悪期から40ポイント以上回復したことがわかった。2023年6月2日の発表。

コロナ禍により大きく落ち込んだ酒類業界の景況感は、街の賑わいに比例して回復しつつある。

酒場DI、最悪期から40ポイント以上回復

調査によると、新型コロナウイルスの感染拡大前の2019年から1月から現在の2023年4月までの「酒場DI」をみると、1回目の緊急事態宣言が発出された20年4月に最低となる「5.1」を記録した。それ以降は、ゆるやかに回復したものの、感染者数の増減や行動制限の影響により大きく上下しながら、全産業の景気DIを大きく下回る水準で推移している。

しかし、今年に入り新型コロナウイルス感染症の5類への移行に向けた検討が本格化すると、反動増の要素を含みつつも景況感は急激に上向き、23年4月は「45.7」と2か月連続で、全産業の景気DI(44.6)を上回った。【図1参照】

なお、景気DIは帝国データバンクが算出する全国企業の景気判断を総合した指標で、「50」を境にそれより上であれば「良い」、下であれば「悪い」を意味する。

また、「酒場DI」は「果実酒製造」「ビール製造」「清酒製造」「蒸留酒・混成酒製造」「酒類卸売」「酒小売」「バー,キャバレー,ナイトクラブ」「酒場,ビヤホール」の景気DIから算出した。

酒類業界は、コロナ禍の緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置による行動制限で最も悪い影響を受けた業界の一つ。なかでも、宴会や会食の中止、営業自粛が相次ぎ、厳しい経営環境におかれた飲食店では酒類の消費が大きく落ち込んだ。

それが今年に入ると、第8波の流行がピークアウトする。

マスクの着用ルールの緩和に続き、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザなどと同じ「5類」への移行が検討されはじめると、旺盛な旅行需要や卒業、歓送迎会にともなう消費活動が目立つように。それにより、個人消費を中心に幅広く景況感は上向き、ポストコロナに向けた動きが加速。酒類業界を「後押し」したかたちだ。

行動制限がない夏、さらなる活発化に期待

今回の調査で、コロナ禍での行動制限が酒類業界に与える影響が、いかに大きかったかがわかった。

1回目の緊急事態宣言が発出されたタイミングで、酒場DIは最悪の「5.1」にまで低下。2022年以降は回復と悪化を繰り返しながらも上向き、今年に入ってようやく大きくに改善した。

企業からは、「新型コロナ禍前の販売実績まで回復しつつある」(清酒製造、宮城県)ほか、飲食業界は「リベンジ消費」が発生しているといった声が複数あがっている。

その一方で、「生活習慣の変化が一時的なものではなく、夜の外出をする人が減ったままの日常に変化したため、飲み会も減り、居酒屋の利用が戻らない層がある」(酒場,ビヤホール、神奈川県)というように厳しい声も依然ある。

帝国データバンクは、

「4年ぶりに行動制限がない夏を迎えることで、厳しいながらも業界全体がさらに活発化してくことが見込まれる」

とみている。

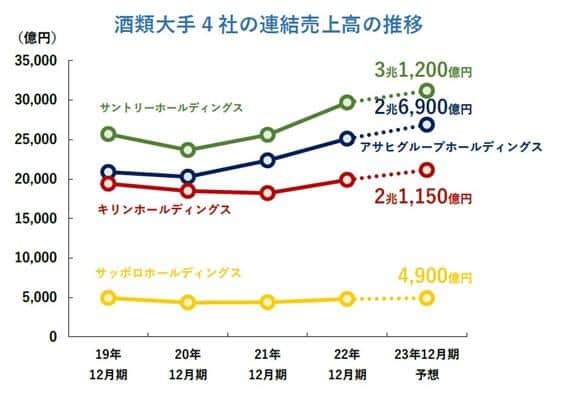

5月12日までに判明した酒類大手4社の2023年12月期(予想)の連結売上高は、4社とも前年同期比で増収となる見通し。【図2参照】

景気の持ち直しの動きのなか、飲食業界などの業務用需要の回復が好材料となる。加えて23年10月のビール・日本酒の減税は追い風になるはずだ。

そんなプラス材料の半面、原材料価格や電気代、輸送費の高騰などにともなう商品価格の改定は下押し要因となる。

酒類景気の上昇には、夏の暑さがもう「ひと押し」につながることが期待されるが、どうなるか――。