「プ~~~プッ! ト~~フ~~、プッ! プ~~~プッ! ト~~フ~~、プッ!」

懐かしいラッパの音色と掛け声。自転車に乗った「街の豆腐屋」の「ラッパ売り」の声だ。「ラッパ売り」をしている店はまだ全国にあるそうだが、「街の豆腐屋」はいま、大ピンチになっている。

帝国データバンクが2022年7月30日に発表した「特別企画:国内『豆腐店業界』動向調査」によると、「おいしい」「カラダにいい」に加えて、「安い」が3つのウリだった豆腐の原材料である大豆の高騰が原因だという。

豆腐は卵やもやしと並ぶ「物価の優等生」だったが...

「街の豆腐屋」が真夜中から作業をはじめ、手間暇かけて大豆を熟成、手作りで仕上げていた豆腐だが、1970年代に大手メーカーが工場のライン化を進めた結果、「街の豆腐屋」は激減してしまった。

厚生労働省が発表している全国豆腐製造事業所数によると、ピークの1960年度には5万1596施設だったのが、2020年度は5319施設と1割に減少。こうした経営環境の悪化や後継者不足によって、「街の豆腐屋」は存亡の危機に瀕している。

もともと豆腐は、1丁100円以下。ディスカウントストアなどでは、特売品として30円前後で販売されることも多い。卵やもやしと並ぶ物価の優等生として長年日本の食卓を支えてきたが、ここにきて大豆などの原材料価格高騰の波が押し寄せ、経営に打撃を与えている。

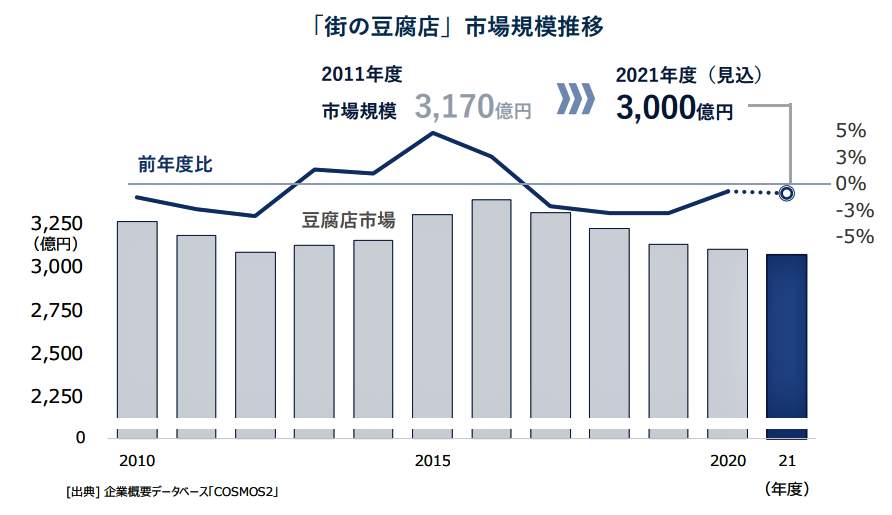

帝国データバンクの調査によると、2021年度の「街の豆腐店」市場(事業者売上高ベース)は約3000億円規模に達する。市場は2016年度をピークに5年連続で減少を続けている。だが、減少ペースは、コロナ禍の2020年度以降は小幅にとどまった=図表1参照。

その理由は、外食向けなどの販売量は低調に推移したが、巣ごもりによって自炊機会が増えて、家庭向けが好調だったためだ。なかでも、「低脂質・高タンパク」といった健康食品に新たな付加価値創出するところが増えた。

近年高まる健康志向を追い風に、「畑の肉」と呼ばれる大豆製品の強みを生かして、片手で食べやすいプロテイン式のバー型やデザート風、ご飯に混ぜるタイプ、プリン型、さまざまな味の豆腐麺など、従来のイメージを打ち破る商品が続々と登場。豆腐の魅力をアピールしている。

価格転嫁ができず、小売り・消費者団体に窮状を訴えるも...

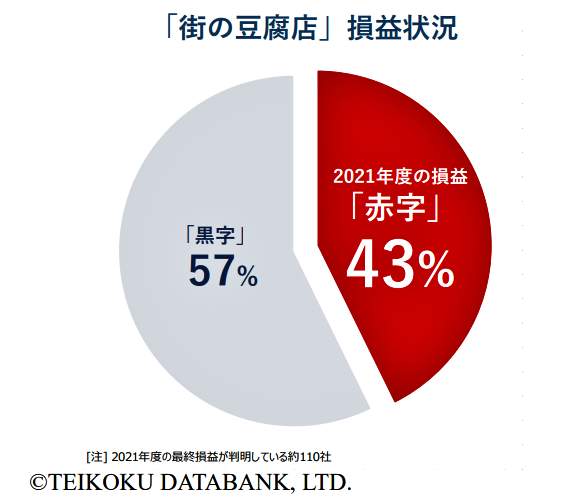

しかし、損益面では苦戦が続いている。

2021年度の損益が判明した豆腐店のうち、赤字の割合は42%に達し、前年度(47%)に続き、2年連続で赤字の割合が4割台となった=図表2参照。背景には、主原料となる大豆、とくに米国・カナダ産大豆の仕入価格が高騰して調達コストが大幅に膨らんだことが大きい。

国産大豆は近年、収穫量減少が影響しており、輸入大豆に頼っているのが現状だ。しかし、その輸入大豆は、ウクライナ危機にともなう需給逼迫に加え、健康志向が高まっている中国で大豆の輸入量が増加していることも重なって、国際市況では高止まりが続いているのだ。

さらに、急速に進んだ円安の影響も受け、輸入価格が押し上げられている。帝国データバンクが推計した1キロ当たりの外国産大豆価格は、2022年は2015年から75%上昇、前年からも3割増加した。一方、「安さ」がウリの豆腐の平均単価はほぼ変化がなく、2022年も豆腐1丁(300グラム)あたり平均60~70円と、2015年の水準からほぼ横ばい状態だ=図表3参照。

この結果、豆腐1丁当たりの販売価格に占める大豆原料価格の割合は、2022年は外国産ベースで推計12%に達した。2020年までは6~7%前後で推移していたのに、2021~22年にかけて急激な原価上昇がみられた。

大豆価格の急激な上昇を販売価格に転嫁できない状況が鮮明となっている=再び、図表3参照。とくに、スーパー向けなどでは販売価格に十分な転嫁ができず、赤字に転落する「街の豆腐屋」の事例も散見された。

なお、卸先となるスーパーなどとの価格交渉では、ハードルが高いことが長年の課題だった。全国の豆腐製造業者でつくる日本豆腐協会と全国豆腐連合会が昨年(2021年)7月、スーパーなど流通業者と消費者団体に対し、窮状を訴える文書を連名で提出した。

大豆価格に加え、電気代など豆腐を作るコストが急激に上昇しているなか、「コストに見合った価格の変更ができなければ、経営が立ち行かなくなる」「努力や工夫で吸収できる限界を超えている」と訴えたのだったが......。

それから1年、大豆価格と電気代はさらに上がっている。

(福田和郎)