「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモンド」「週刊エコノミスト」、毎週月曜日発売のビジネス誌3誌の特集には、ビジネスパースンがフォローしたい記事が詰まっている。そのエッセンスをまとめた「ビジネス誌読み比べ」をお届けする。

金融界にデジタルトランスフォーメーション(DX)の大波

「週刊ダイヤモンド」(2022年7月30日号)の特集は、「銀行・保険・証券 DX大戦」。金融界がデジタルトランスフォーメーション(DX)の大波にさらされているという。デジタル技術によって、金融と非金融の境界線は薄れ、伝統的な金融のビジネスモデルが変わろうとしている。人事・年収・出世すべてが変わるというのだ。

なかでも、デジタル化の波が押し寄せ、地方銀行のシステムの在り方が根本的に問い直されている。その端緒になったのが、北國銀行(石川県)が昨年5月、有店舗型の日本の銀行で初めて、「勘定系システム」(預金などをつかさどる基幹業務システム)をパブリッククラウドのマイクロソフトAzure(アジュール)に移行し、運用を始めたことだ。

このシステムはBIPROGY(旧日本ユニシス)が開発した「BankVision(バンクビジョン)」によるもので、オープン化が特徴だ。

こうした動きは、地銀システムITベンダー業界の2トップ、NTTデータと日本IBMにも影響を与えている。ただし、システム全体をオープン化、クラウド化するのは、合理的ではないと見ている模様だ。メインフレームを持つ日本IBMは、必要な部分だけオープン化、クラウド化するハイブリッド戦略を打ち出したという。「地銀システムITベンダーの戦国時代が始まった」と書いている。

DXはメガバンクのビジネスモデルにも変革をもたらす。それに伴い、銀行員の出世と年収にも異変が起きつつあるという。3メガのデジタル責任者に直撃している。

三菱UFJファイナンシャルグループは、2021年度から管理職らについてDXに力点を置いた人事考課に変更し、デジタル習熟度が全行員の評価の対象になっている。

大澤正和・執行役常務は「デジタルの知識がないと銀行員も出世できない時代になる。とくに、一定年齢より下の若年層の人に関しては、必須になるでしょう」と話している。

◆損保3陣営...DX競争で社内序列激変

SOMPOグループの中核損保である損害保険ジャパンで今年4月、史上最年少の経営企画部長が誕生した。大抜擢の背景にあるのは業界内のDX競争。社内序列にまで変化を及ぼしているという。

話題の人物は、同社執行役員経営企画部長の川上史人氏、47歳。

同氏は19年3月に開業した子会社の少額短期保険会社、Mysurance(マイシュアランス)の初代社長を務めた。スマートフォンで簡単に保険に加入できる仕組みを構築。3年で13もの商品を発売した実績が評価された。

損保業界では、保有する膨大な事故や災害のデータを活用し、予防につなげるサービスで差別化を図ろうとしている。まさに、DXがカギとなる。

先行したMS&ADグループの三井住友海上火災保険は、「MSI Brain(ブレイン)」を活用し、潜在顧客を割り出し、成約率が約3倍も高くなったという。

東京海上グループの東京海上日動火災保険は基幹システムをクラウド化し、23年度下期に稼働させる予定だ。「今までとは別次元のデータ量とデータ活用によって、これまでとは全く違うサービスを開発する基盤になる」と担当部長は話している。

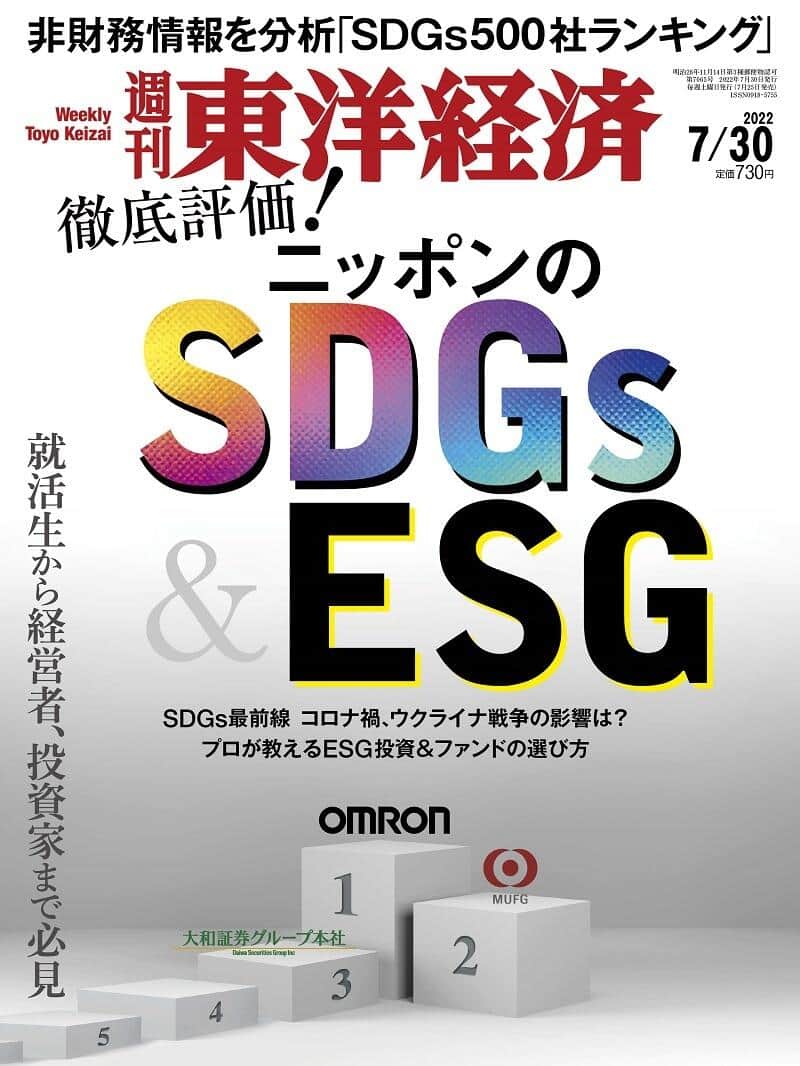

SDGsに貢献、1位は2年連続でオムロン

「週刊東洋経済」(2022年7月30日号)は、「徹底評価! ニッポンのSDGs&ESG」という特集を組んでいる。SDGsとESG――。世界が将来も持続的に成長する、2つのキーワードがビジネスや投資で不可欠になった。独自分析でニッポンや企業の現状をレポートしている。

同誌は95の非財務情報を評価し、SDGsに貢献している企業を選定、トップ500社を公開した。

ランキング1位は2年連続で、オムロンだ。分野別では環境、社会性、企業統治が1位。人材活用では72位にとどまったものの、総合力で1位となった。

オムロンの中期経営計画は、SDGsの取り組みと連動するものとなっている。同社は、高血圧人口が増加しているインドや中国などの新興国で、血圧測定習慣の普及活動を展開している。従業員は就業時間中のボランティア活動が認められており、20年度はコロナ禍で活動が制限されたが、多くの従業員が参加した。

2位は、三菱UFJフィナンシャル・グループ。人材活用で1位、環境7位、企業統治5位といずれもトップクラスだ。なかでも、女性管理職比率21.8%、女性部長比率9.7%、障害者雇用比率2.55%など、ダイバーシティ関連の比率は大企業の中でも高水準になっている。3位は大和証券グループ本社、4位は日本電信電話、5位はSOMPOホールディングス。

テーマ別ランキングも興味深い。

男性育児休業取得率ランキングで1位になったのは、大東建託。男性の取得促進のため5日間の取得を義務化している。生物多様性保全支出ランキング1位の信越化学工業は、化学物質やCO2の排出削減を実施。2位の王子ホールディングスは、国内に19万ヘクタールという広大な社有林を保有。生態系維持につながる森林保全を続けている。

社会貢献支出額ランキングでは、トヨタ自動車、NTTドコモ、日本電信電話、ソフトバンク、ソフトバンクグループの5社までが100億円を超える額を支出している。

日本のSDGs達成度は世界で19位。「ジェンダー平等を実現しよう」など6目標に深刻な課題があるとされている。

女性に関する課題を解決するうえで重要になるのが、女性議員比率の向上だ。100カ国以上で採用されている、女性に一定の議席を割り当てる「クオータ制」を導入することを関係者は指摘している。

コロナとウクライナ戦争で、世界的にSDGsの取り組みは「減速」したという。日本企業の取り組みを加速させるには、消費者の反応が不可欠だ。「人権侵害や環境破壊を起こす商品は購入しない」という意識が浸透すれば、企業も対応せざるを得ないという。

こうした特集を通じて、企業がどんな取り組みをしているのか、知るのはその第一歩かもしれない。

日本はイノベーション輸出で生き残れ!

「週刊エコノミスト」(2022年8月日号)の特集は、「ここで勝つ! 半導体 EV エネルギー」。

このところ同誌は、日本企業が世界市場で強みを持つ分野や製品を、積極的に紹介している。今回は、脱炭素の潮流、グローバリズムの終焉という激動の中で、日本が生き残る方策を探っている。

巻頭記事では、「日本は全方位戦略を取り、イノベーション輸出で生き残れ」と提言している。

アンモニア・水素で発電する日本製タービンに世界が注目しているという記事が興味深かった。アンモニアは東京電力ホールディングスと中部電力が折半で設立したJERAが石炭火力発電の脱炭素化に向けた切り札として燃料に使用し混焼、最後はアンモニア専焼にして炭素排出ゼロを目指す。

歩調を合わせるように大手商社や化学、重機メーカーなどがアンモニアの調達や新たな製造法、大型タービンの開発に乗り出している。この技術は、石炭火力依存のアジアで需要がある、と国際大学副学長の橘川武郎氏は見ている。

問題は水素だという。

水素は自然界に存在せず、製造には大量の1次エネルギーを消費する。再生可能エネルギーの価格が、欧米に比べて圧倒的に高い日本では、安価な水素の組成が難しい。

そこで、三菱重工業では、米国西海岸で安価に発電できる再エネで水を電気分解してCO2を全く発生しない「グリーン水素」を製造。これを、北米に豊富に存在する地下岩塩層の空洞に貯蔵し、電力の必要な時に取り出し、ガスタービンで発電する――こういうプロジェクトを米ユタ州のソルトレークシティーで進めていることを紹介している。

しかし、米欧にとどまらず、アジアや中東でも水素プロジェクトが次々に表明されており、「日本は水素の特許で世界首位だが、まごまごしていると周回遅れになる可能性もある」と指摘している。

コストが高いと否定的な見方が強かった水素。だが、2030年には水素エネルギーと電力価格はほぼ同等になる見込みだという。

トヨタ自動車の水素燃料電池車「ミライ」は、登場が早過ぎると思われていたが、今後有望かもしれない。再生可能エネルギーによって生まれた電力を有効に活用する手段として、水素が注目されているからだ。

こうした視点を提供してくれる「エコノミスト」から最近、目が離せない。

(渡辺淳悦)