日本はイノベーション輸出で生き残れ!

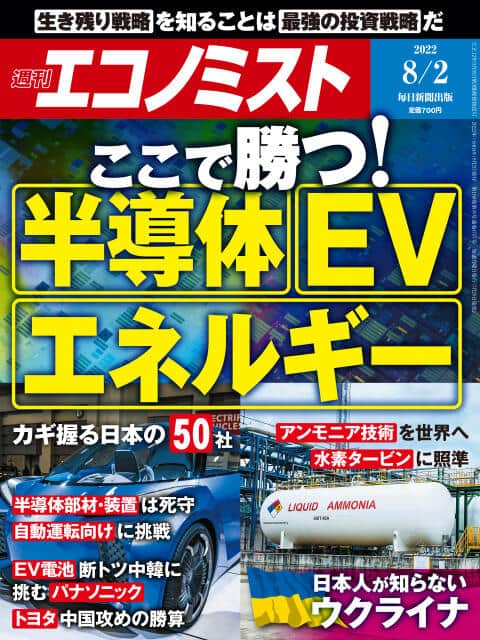

「週刊エコノミスト」(2022年8月日号)の特集は、「ここで勝つ! 半導体 EV エネルギー」。

このところ同誌は、日本企業が世界市場で強みを持つ分野や製品を、積極的に紹介している。今回は、脱炭素の潮流、グローバリズムの終焉という激動の中で、日本が生き残る方策を探っている。

巻頭記事では、「日本は全方位戦略を取り、イノベーション輸出で生き残れ」と提言している。

アンモニア・水素で発電する日本製タービンに世界が注目しているという記事が興味深かった。アンモニアは東京電力ホールディングスと中部電力が折半で設立したJERAが石炭火力発電の脱炭素化に向けた切り札として燃料に使用し混焼、最後はアンモニア専焼にして炭素排出ゼロを目指す。

歩調を合わせるように大手商社や化学、重機メーカーなどがアンモニアの調達や新たな製造法、大型タービンの開発に乗り出している。この技術は、石炭火力依存のアジアで需要がある、と国際大学副学長の橘川武郎氏は見ている。

問題は水素だという。

水素は自然界に存在せず、製造には大量の1次エネルギーを消費する。再生可能エネルギーの価格が、欧米に比べて圧倒的に高い日本では、安価な水素の組成が難しい。

そこで、三菱重工業では、米国西海岸で安価に発電できる再エネで水を電気分解してCO2を全く発生しない「グリーン水素」を製造。これを、北米に豊富に存在する地下岩塩層の空洞に貯蔵し、電力の必要な時に取り出し、ガスタービンで発電する――こういうプロジェクトを米ユタ州のソルトレークシティーで進めていることを紹介している。

しかし、米欧にとどまらず、アジアや中東でも水素プロジェクトが次々に表明されており、「日本は水素の特許で世界首位だが、まごまごしていると周回遅れになる可能性もある」と指摘している。

コストが高いと否定的な見方が強かった水素。だが、2030年には水素エネルギーと電力価格はほぼ同等になる見込みだという。

トヨタ自動車の水素燃料電池車「ミライ」は、登場が早過ぎると思われていたが、今後有望かもしれない。再生可能エネルギーによって生まれた電力を有効に活用する手段として、水素が注目されているからだ。

こうした視点を提供してくれる「エコノミスト」から最近、目が離せない。

(渡辺淳悦)