生産拠点を海外に移したところに円安襲来

ちょっと前は食品の値上げが打撃になっていたが、これからは家電製品の値上げという新たな問題が登場する、と指摘するのは、第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野英生氏だ。

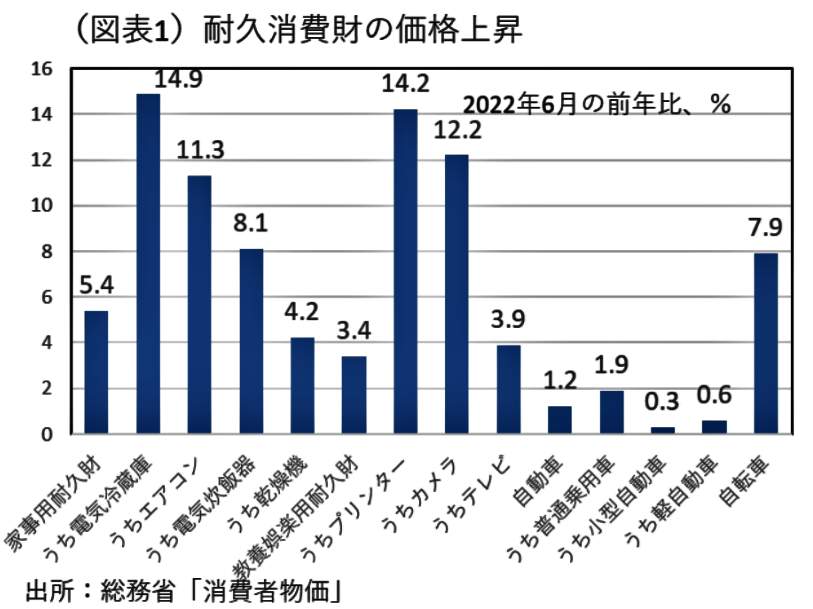

熊野氏のリポート「家電製品が高い:物価の異変~冷蔵庫14.9%、エアコン11.3%上昇~」(7月25日付)では、「最近の消費者物価は、今までに起きたことのない変化がある。家電製品が価格上昇している点は、その代表例だろう」として、6月の耐久消費財の価格上昇グラフ(対前年同月比)を示した=図表参照。

これをみると、家電、家事用品、教養娯楽用品などの値上がりが顕著だ。

電気冷蔵庫が前年同月比14.9%、ルームエアコン11.3%、電気炊飯器8.1%、洗濯乾燥機4.2%、テレビ3.9%、プリンター14.2%、カメラ12.2%、自転車7.9%などが目立つ。

熊野氏は、「家電製品と言えば、2000年代は値下げが当たり前であったが、値上がりの背景には生産体制が変化してきたこともある」としてこう説明する。

「家電製品の値上がりの背景には、生産体制が変化してきたこともある。家電製品の生産が国内から海外に移って、日本の販売の供給元が変わったからである。そこに円安が起こったため、輸入価格の上昇が製品価格を上げるという予想外の展開になった」

海外から輸入するコストが高くなったならば、円安をチャンスと受け止め、海外生産を国内生産に切り替えることはできないのだろうか。そうしたら、国内の経済の活性化も期待できるが――。しかし、熊野氏は否定的だ。

「いくつかの理由がある。ひとつは、経済学の知見で、一度海外シフトした工場は、投下資本の回収ができるまで簡単に撤退しないという効果(履歴効果)がある。(中略)つまり、家電製品の輸入価格上昇は、しばらくは続くということになる」

「もうひとつ、日本の製造業が生産拠点を海外に移す理由がある。国内マーケットが成長しにくくなって、生産拠点を需要地の近くの海外に移すほうが有利だと考えるからだ。自動車産業などは、すでに需要地の北米や中国などに生産シフトしている。電気機械・情報通信機器などでも、そうした動きは進んでいる。製造業が成長しない国内市場から離れていくという状況だ」

図らずも今回、日本経済が世界的なインフレの波に飲まれて、予想もしなかった物価上昇を経験している。だが、国内市場が成長しなくなっているため、日本企業が国内向けに製品を供給していくことに優先順位を置かなくなっていることが浮き彫りになった。

だから熊野氏は、こう訴えるのだった。

「企業は成長するために、海外市場重視に変わったせいかもしれない。こうした流れが今以上に強まらないように、日本政府は賃金上昇を後押しして、国内マーケットがもっと成長するように変貌させなくてはいけない」

(福田和郎)