「パワーカップル」......最近、耳にする機会が増えた。特に定義はないが、夫婦そろって年収700万円以上ある共働きを指すケースが多いという。

その「パワーカップル」が、経済が低迷していたコロナ禍にもかかわらず増えている。いったいなぜ? どんな人たちなの? くしくもその謎を解明するエコノミストのリポートが相次いで発表された。

リポートから浮かぶ「パワーカップル」の実像とは――。

「パワーカップル」、共働き世帯の約2%

最初に紹介するのは、ニッセイ基礎研究所上席研究員の久我尚子さんのリポート「パワーカップル世帯の動向 コロナ禍でも増加、夫の年収1500万円以上でも妻の過半数は就労」(7月11日付)だが、その前に「パワーカップル」とはどんな人々か?

久我さんは過去の同タイトルのリポート(2017年)でこう書いている。

「少し前から消費市場、特に住宅・不動産領域で『パワーカップル』という言葉を耳にする。購買力のある共働き夫婦という意味で、都心の高額マンション市場などを牽引しているようだ。『パワーカップル』という言葉は、橘木俊詔・迫田さやか著『夫婦格差社会 二極化する結婚のかたち』(中公新書、2013年)をきっかけに使われ始めたようだが、利用者によって定義はさまざまだ。橘木氏らは、医師夫婦を代表に高学歴・高所得の夫婦を『パワーカップル』とし、低所得の『ウィークカップル』と対比している」

「パワーカップル」については「共働きで世帯年収2000万円以上」とか「政治家や実業家など影響力のある夫婦」とか、諸説あるようだが、久我さん自身は「夫婦ともに年収700万円以上」と定義して分析を進めている。

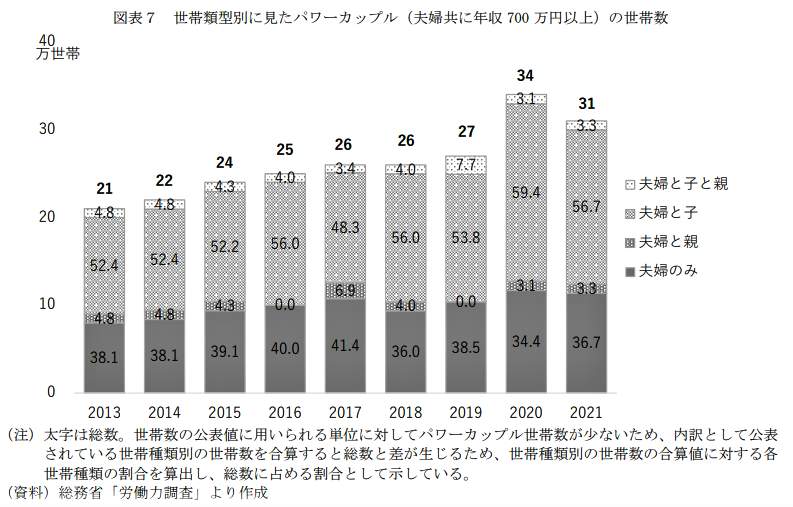

総務省「労働力調査」によると、夫婦ともに年収700万円以上のパワーカップル世帯は、2021年では31万世帯で総世帯の0.56%、共働き世帯の1.9%を占めており、近年増加傾向にある=図表1参照。図を見るとわかるが、新型コロナ禍前の2019年までと比べ、2020年と2021年は増加傾向を示している。

夫の年収が1500万円以上でも、妻の半数以上は働く

久我さんが注目したのは、夫の収入が高いと、妻は働く必要がないから就業率が下がるという「ダグラス・有沢の法則」(1930年代発見の経済原則)が成り立つかどうかだった。

「夫の年収によらず妻の労働力率は全体的に上昇傾向にあり、夫が高収入の世帯でも多くの妻が働くようになっている。

例えば、夫の年収が1500万円以上の世帯では、2014年から2021年にかけて、妻の労働力率は48.8%から56.9%へ(プラス8.1ポイント)、妻が就業者の世帯数は20万世帯から33万世帯(プラス13万世帯)へと増えている。(中略)夫の年収が700万円以上の世帯に広げて見ると、妻の労働力率は17.4%から21.5%へ(プラス4.1ポイント)、世帯数は78万世帯から118万世帯(プラス40万世帯)へと増えており、このうち約3割がパワーカップルである」

つまり、コロナ禍にもかかわらず、「働く妻」が増えたことが、パワーカップルの増加につながっている、というわけだ。

パワーカップルは現在のところ、共働き世帯の約2%に過ぎないが、久我さんは、男女とも若い世代の意識改革がパワーカップル増加を後押ししている、と指摘する。

「共働きがスタンダードになる中で、若い世代ほど仕事と家庭のどちらかを選ぶのではなく、仕事も結婚も子どもを持つことも望む女性が増えている。また、30代以下の世代は、男子も家庭科が必修科目となった世代であり、(中略)これまでの世代と比べて女性が男性のサポートに回るのでなく、男女が肩を並べて社会で活躍することをごく普通のこととして捉える意識が格段に強まっているだろう。そして、それは女性だけでなく男性にも言えることだ」

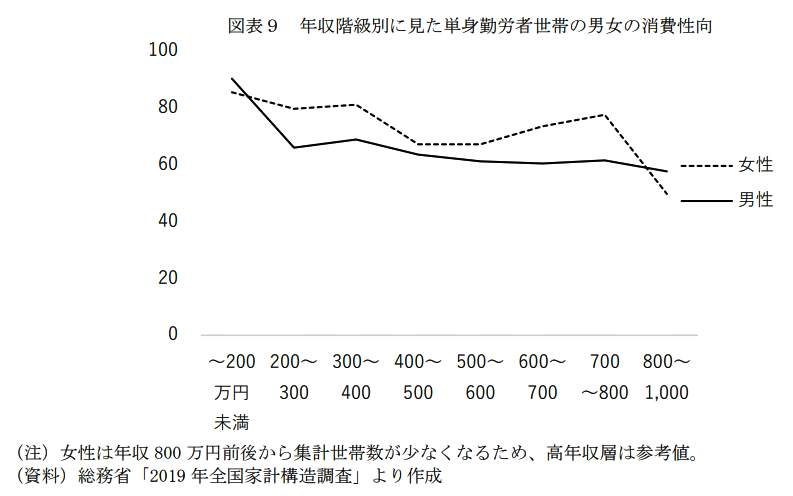

そして、経済の活性化のためにパワーカップルの購買力に期待する。中でも注目するのは女性の消費意欲が旺盛な点だ。図表2は、年収別の男女の消費性向を示したグラフだが、年収800万円までは女性の購買意欲が高いことがわかる。

だから久我さんは、こう結んでいる。

「年収階級別に男女の消費性向を比べると、女性のほうが男性より高い傾向がある。これまでもさまざまなマーケティングの文脈で言われてきた通り、女性のほうが男性より消費意欲が旺盛だ。

つまり、女性が働き続けられる環境が整備され、その収入が増えれば個人消費の底上げにつながる。また、夫婦単位で見ても、現役世代の世帯収入が増えれば消費に結びつきやすい。仕事と家庭を両立するための就労環境の整備と言うと、消費施策としては遠回りのようだが、その効果への期待は大きい」

「アベノミクス」のもとで広がった所得格差

一方、第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏は、コロナ禍によって日本経済が低迷したにもかかわらず、その期間、なぜ高収入のパワーカップルが増えたのかという一点に絞って分析した。

永濱氏のリポート「コロナ禍で『パワーカップル』が増加する訳 ~キーワードは『非接触業種』と『オンライン化』~」(7月19日付)でも、ニッセイ基礎研究所の久我尚子さんと同様に、「パワーカップル」を「夫婦ともに年収700万円以上」と定義している。

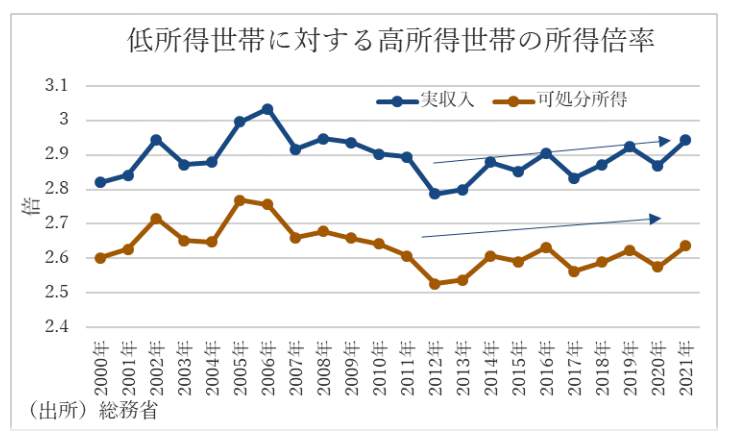

そして、「アベノミクス」下で世帯間の所得格差が広がる中で「パワーカップル」も増加していったと指摘する。図表3は、2人以上世帯の所得上位20%(高所得世帯)と、下位20%(低所得世帯)の所得格差の推移を表したグラフだ。

永濱氏はこう説明する。

「2000年代後半から2012年頃までは、(所得格差は)概ね低下傾向にあった。しかし、アベノミクスが起動し、極端な円高・株安が是正されたと考えられる 2013年以降は、一転して世帯間の所得格差は広がるトレンドにあり、現在に至っていることがわかる」

「世帯間の所得格差がこの時期に拡大し始めた理由は、もちろん『パワーカップル』の増加と無縁ではない。むしろ、2人以上世帯の所得格差拡大の背景には、男女間の給料格差の縮小の結果もたらされた『パワーカップル』の増加があると考えられる」

「以前は、妻の収入が増えれば、夫の収入が少なくても家計全体では収入が増える一方、夫の収入に余裕がある妻は働く必要性が低下するため、家計間の格差は縮まるのではと考える向きもあった。しかし、現実には女性の進学率の上昇や社会進出が進み、男女の給料に差がなくなればなくなるほど『パワーカップル』が増え、高所得と低所得の2人以上世帯の所得格差が広がる傾向にあると言える」

男女の賃金格差が縮まれば「パワーカップル」続々誕生!

そして、コロナ禍にもかかわらず高収入のパワーカップルが増えている背景には、大きく次の3つの要因が考えられるという。

(1)コロナショックで非接触化が進展したため、主に接触型業務の対個人サービス業や流通業などへの影響が大きかったが、それ以外の業種への悪影響は比較的軽微だった。

(2)コロナショックで相対的に所得の低い非正規労働者の雇用機会が減少したが、相対的に所得水準の高い正規労働者への影響は限定的だった。

(3)オンライン化・EC(電子商取引)化が進展し、情報通信業や対事業所サービス業などを中心とした雇用・所得環境が逆に好転したため、若年層の所得が増加した。

永濱氏がここで特に強調するのは、(3)の情報通信業や対事業所サービス業で働く、若い世代の雇用・所得環境の好転だ。

「コロナショック後は感染拡大防止のために新しい生活様式が求められるようになり、オフィスの縮小やテレワーク等が推奨されてきた。そのため、ビジネス環境の変化やデジタル化に関連する分野では、逆にコロナ化で需要が拡大し、雇用・所得環境も好転していることがパワーカップルの増加に寄与していることが予想される」

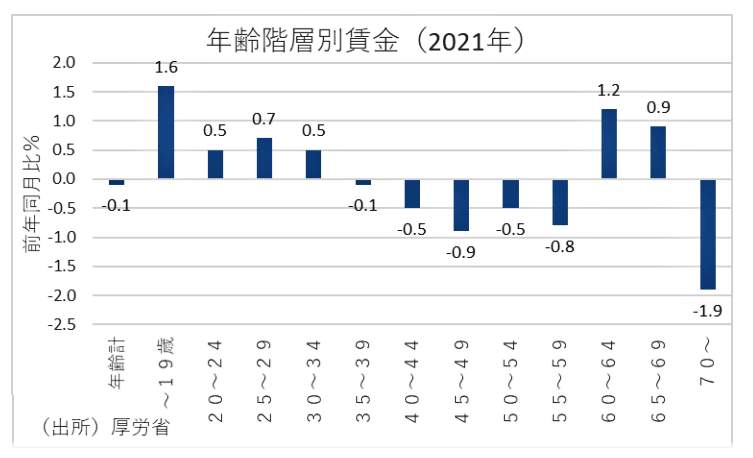

図表4は、直近の2021年の年齢階層別に見た賃金変化率だ。全体では賃金が小幅低下する中で、10代から30代前半の若い世代の賃金が、軒並み上昇傾向にあることがわかる。

「いわゆる結婚適齢期の若年労働者の賃金が相対的に伸びており、かつ、これからもデジタル化に適応したこうした若年人材のニーズが高まることが予想されよう。しかし一方で、今後も若年層の労働力人口は減少することが人口動態的に確実である。となれば、今後も若年労働者の労働需給のひっ迫傾向が続き、男女の賃金格差がさらに縮まることになれば、パワーカップルの増加がさらに勢いを増す可能性すらあるだろう」

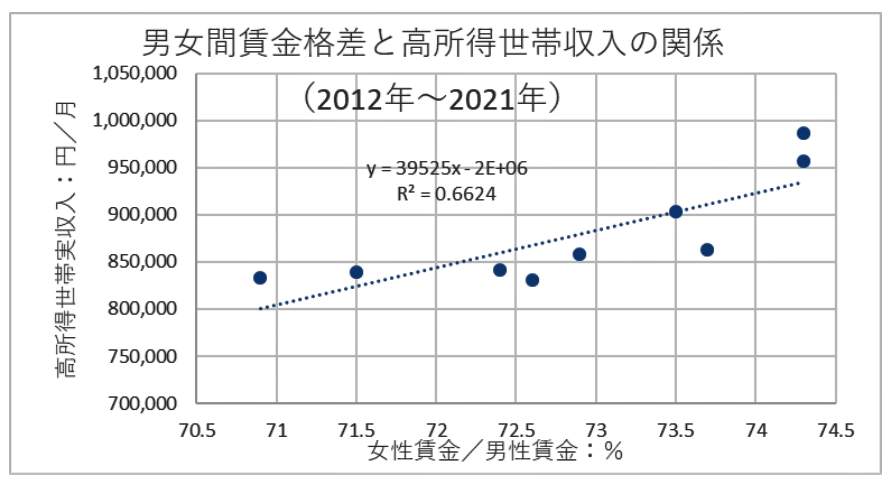

実際、男女の賃金格差が縮まれば高所得世帯の収入が増えることは、相関関係のグラフでも証明されている=図表5参照。だから、永濱氏はこう期待するのだった。

「女性の社会進出が進んで男女間の賃金格差が縮まる流れは、今後も長く続くと見込まれている。よって、『パワーカップル』はこれからもますます増加することが予想される。そして、そもそも結婚や家庭内における男女の関係など変化を前提として女性の社会進出が進んでいる状況にあるが、『パワーカップル』の増加が触媒となってさらに大きな変革をもたらすかもしれない」

(福田和郎)