「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモンド」「週刊エコノミスト」、毎週月曜日発売のビジネス誌3誌の特集には、ビジネスパースンがフォローしたい記事が詰まっている。そのエッセンスをまとめた「ビジネス誌読み比べ」をお届けする。

現金・預金から投資への「マネーシフト」

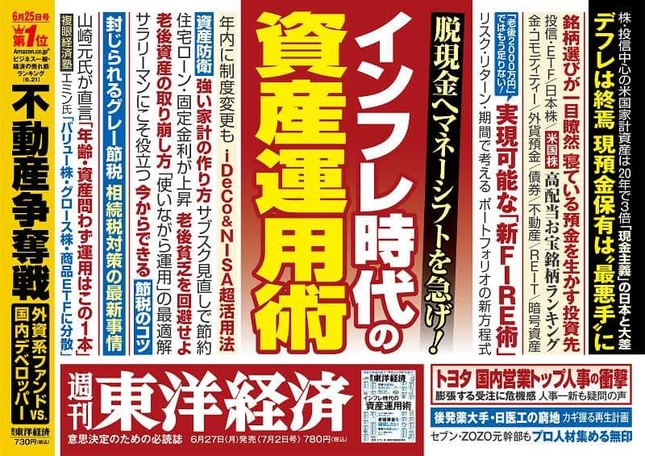

「週刊東洋経済」(2022年7月2日号)の特集は、「インフレ時代の資産運用術」。現金の価値が低下するインフレが到来。現金・預金から投資への「マネーシフト」を急げ、と呼び掛けている。

冒頭の記事で、日米の家計を比較している。日本の家計は金融資産のうち、安全資産である現金・預金が54.3%で、リスク資産である株式等や投資信託がそれぞれ10.0%、4.3%しかない。つまり、日本の家計は資産の半分を現金・預金で持っている。一方の米国の家計は、現金・預金が13.3%、株式等が37.8%、投資信託が13.2%と、資産の半分をリスク資産で持っている。

その結果、日米の家計資産の差は拡大した。1995年を「1」とすると、2016年までの21年間で米国家計の金融資産は3.32倍となったが、日本の家計は1.54倍にとどまった。明暗を分けたのは、リスク資産の保有比率の差だ。

これまで現金の価値が上がるデフレ状態が続いた日本では、資産を現金・預金で持つことには合理性があった。だが、今後のインフレ時代には、現金・預金をリスク資産へと移す「マネーシフト」が欠かせないという。

そうした背景からも、同誌では、目的別におカネの運用術を指南している。「老後資金を確保したい」人には、iDeCo(個人型確定拠出年金)・NISA(少額投資非課税制度)の活用やポートフォリオ構築のコツを紹介。ほかに、「手元の預金・現金を運用に回したい」人には投資信託・ETF(上場投資信託)を、「円安を運用に生かしたい」人には外貨預金や米国株・米国ETFを、といった具合だ。

経済評論家の山崎元氏は「最低限の現金を手元に置き、残りはインデックスファンドに投資を」と説いている。具体的にはeMAXISSlim 全世界株式(オール・カントリー)などを勧めている。各国の時価総額に合わせて自動的に投資の割合を調整してくれるので、分散されたポートフォリオを実現できるという。

以前は日本株、外国株と分けて投資することを勧めていたが、今は相関関係が高くなっているので、分けて投資することによる効果は小さくなったそうだ。

リスクを取りたくない場合は、個人向け国債変動金利型10年満期に投資する選択肢もあるという。

ここ数週間、米国株とそれに追随する日本株が急落しているが、インフレを歓迎する銘柄もあるという。ストックボイス副社長の岩本秀雄氏が推奨する「インフレに強い有望銘柄」は参考になりそうだ。

素材・資源関連では、国内最大手の石油精製会社・ENEOSHDに注目している。2022年3月期の営業利益は、7854億円と前期比で3倍強になった。石油精製会社は大量の備蓄在庫の保有を義務付けられているため、安い価格で仕入れた在庫に評価益が発生した。

できるだけ、川上に近い上流の銘柄を勧めている。消費者に近い川下の産業ほど原料高を価格転嫁するのが難しいからだ。

優良資産を保有する企業が、株式市場でも評価される流れになるという。近鉄グループHDや西武HD、オリエンタルランド株を保有する京成電鉄、山林企業最大手の住友林業などに注目している。

インフレ時代には資産を守る家計の見直しも必要だ。スマホ、保険、年金、住宅ローンなどの見直しについてもまとめている。

日本の社外取締役9400人に注目

「週刊ダイヤモンド」(2022年7月2日号)は、「社外取締役 上場3700社9400人の序列」というディープな内容の特集を組んでいる。企業のガバナンス改革が進み、社外取締役が増えている。だが、実態は「数合わせ」や「お飾りでも高報酬」の「紛い物」が横行している、と厳しく指摘している。

社外取締役比率を少なくとも「3分の1以上」に、女性や外国人、職歴などのバランスに配慮を、などの声が高まり、社外取締役の重要度が増している。同誌では上場企業3700社の社外取締役9400人を徹底分析し、すべて実名で興味深い実態を明らかにした。

推計報酬額や兼務社数、業績などをもとに、社外取締役「大物度」ランキングを作成した。1位となったのは、ソニーグループ、三菱商事、オリックスなど超大手4社の社外取締役を兼ねる女性起業家だった。大手企業からは経営者としての知見が期待されているようだ、と見ている。

また、報酬額だけを集計したランキングや、取締役会への出席率が悪い「ワースト」55人のランキングも。2人は出席率が50%を切っていた。社外取締役とはいえども全ての取締役会に出席すべきだという考えが世界の投資家に広まっているとして、問題視している。

さらに、赤字で株価も解散価値すら下回るのに、高報酬を得ていた社外取締役227人の実名も明らかにしている。

このほかにも、日産自動車やみずほフィナンシャルグループ、東芝などの社外取締役の問題について詳しく報じている。

社外取締役に関しては、企業の内部ましてや外部からは目が届きにくいため、健全な運営が行われているのか分からない部分が大きかった。さまざまなデータを入手し、ランキングという形で世に出した同誌の努力を多としたい。

利上げ競争で世界同時不況の恐れ

「週刊エコノミスト」(2022年7月5日号)の特集は、「総崩れ! 世界経済」。40年ぶりのインフレ退治に向けて利上げを急ぐ欧米主要国と新興国。利上げ競争は、コロナ禍から回復途上の各国の経済を同時不況に陥れかねない、というのだ。

米連邦準備制度理事会(FRB)は6月14~15日に開催した米連邦公開市場委員会で、通常(0.25%)の3倍となる0.75%の利上げを決定した。1994年以来、28年ぶりとなる上げ幅に世界の市場は混乱した。

コロナ禍対応として各国が採用した金融緩和から利上げへと転換する「ドミノ現象」が相次いでいる。一方、緩和姿勢を堅持するのが日本。このままいけば米欧との金利差は拡大し、一段と円安圧力が高まる可能性がある、と指摘している。

インフレと景気停滞が同時に起きる「スタグフレーション」も現実味を帯びてきた。野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストは「日本は、すでにそれに近いような状況といえる」。日本は物価高で、経済の打撃を米国よりも大きく受けやすいというのだ。

長谷川克之・東京女子大学特任教授は「日本は歴史的なインフレ、50年ぶりの円安、戦後最大の安保、電力危機の四重苦にある」と警告している。

米連邦準備制度理事会は当初、景気を冷やすことなくインフレ率を2%に引き戻す計画だったという。しかし、高進するインフレを前に軟着陸をあきらめた、というレポートも。

欧州では欧州中央銀行が7月の政策金利の引き上げを発表し、欧州で国債が売られている。とくに、高債務国イタリアなどで国債の利回り上昇が目立ち、欧州債務危機が再燃する可能性がある、と国際経済研究所上席研究員の橋本択摩氏と見ている。

ゼロコロナ政策によって景気減速が懸念される中国経済について、日本総合研究所主任研究員の関辰一氏は、ゼロコロナ政策の長期化を警戒。外資系企業は中国事業について、今一度立ち止まって考える必要がある、と警告している。

物価高が参議院選挙の焦点になっているが、世界経済はさらに深刻な状況に差し掛かっているようだ。

(渡辺淳悦)