昭和生まれのあなたなら――「あなたはもう忘れたかしら 赤い手ぬぐいマフラーにして 2人で行った横丁の風呂屋 一緒に出ようねって言ったのに いつも私が待たされた...」(かぐや姫『神田川』)

平成生まれのあなたなら――「月曜ゲッソリ疲れてる サラリーマンの皆さんは 会社の帰りに銭湯でひとっぷろ 火曜日かよわき可憐な ご婦人乙女の皆さんも 美容と健康に銭湯に行きましょう...」(北脇貴士『銭湯せんとうセントーの歌』)

そんな懐かしき銭湯が、どんどん街から消えようとしている。東京商工リサーチが2022年4月23日、「街の銭湯 ピークから1万6000軒減少」というリポートを発表した。燃料高騰でさらなる廃業増も懸念されているという。原油高が追い打ちをかけているかたちだが、銭湯は生き残ることができるのか。

銭湯は戦後の「物価統制令」対象唯一の生き残り

私たちが親しんでいる「銭湯」(一般公衆浴場)は、公共性の高いため「公衆浴場法」により管理されている。入浴料金は戦後まもなくできた「物価統制令」(1946年公布)の対象になっており、各都道府県が料金の上限を決めているのだ。入浴料の最高は大阪府と神奈川県の490円。最低は佐賀県の280円となっている(2022年4月22日現在)。

ちなみに「物価統制令」は、戦後の混乱の中で物資が不足、物価が高騰し、社会経済秩序の維持と国民生活の安定を図るために制定された。米や酒をはじめ多くの物品やサービスが統制下におかれたが、現在、「物価統制令」の対象になっているのは「銭湯の料金」だけだ。いかに銭湯がレアな存在かわかるだろう。

また、国民生活に欠かせない存在だったことから、過当競争を排除するため浴場間に一定の距離が必要であるなど、現在、ほかの業種では考えられない設置に関する規制が残っている。なお、「スーパー銭湯」や「健康ランド」などは、「その他の公衆浴場」に属し、法律上は銭湯ではなく、自由に入浴料金を決められる。

ピーク時から1万6000軒減少...新型コロナも追い打ち

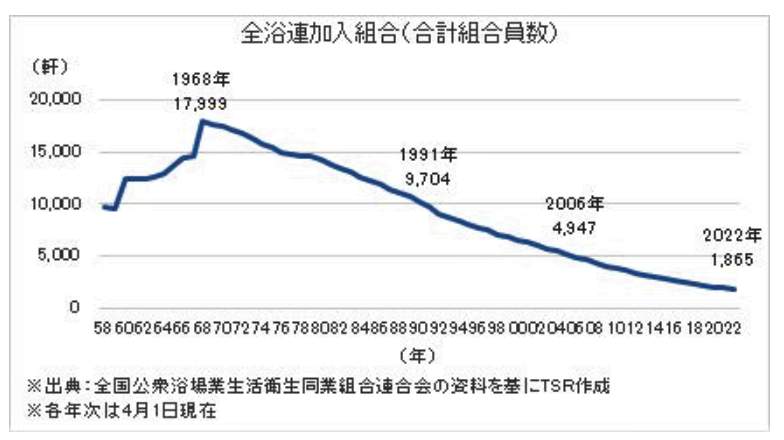

東京商工リサーチの調査によると、全国の銭湯の9割以上が加入する全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会(全浴連)の加入銭湯数は、ピーク時の1968年に1万7999軒に達した=図表1参照。だが、高度経済成長期に風呂が各戸に設置された団地や一戸建て住宅が爆発的に増えると、次第に客数が減少していく。

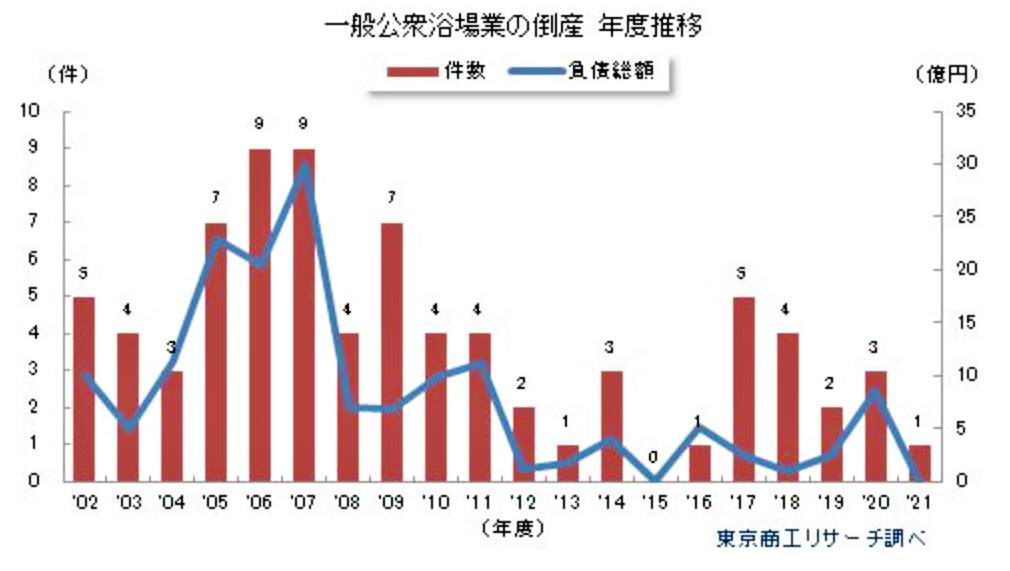

そのため、銭湯の軒数は1969年から減少をたどり、1991年に1万軒、2006年には5000軒を割った。一方、大型の健康ランドやスーパー銭湯が出現、にぎわいをみせた。さらに、常連客の高齢化が進み、高額な設備改修や更新費用もかさんだ。経営者の高齢化も追い打ちをかけ、廃業や転業が増えた=図表2参照。

新型コロナ感染拡大も追い打ちをかけている。「3密」回避の広がりで「入浴客が約2割落ち込んだ」(銭湯関係者)。銭湯の廃業は歯止めがかからず、2022年は1865軒で、これは53年連続の減少。ピークからは10分の1にまで減った。

廃業に歯止めがかからない一方で、2021年度の銭湯の倒産件数(負債1000万円以上)をみると、たった1件だ=再び、図表2参照。新型コロナ関連の資金繰り支援策の効果もあるが、銭湯を運営する事業者の多くは個人経営で、先行きを見越し、体力のあるうちに早めの廃業や転業の選択をしているようだ。また、事業者の多くは不動産を所有しており、銭湯の資産を活用して不動産賃貸業などへ転業するケースが多いという。

現在、円安が加速し、ロシアのウクライナ侵攻の影響で燃料の重油が高騰しており、銭湯の経営悪化に拍車をかけている。

発表によると、東京商工リサーチの取材に、全浴連の担当者は、「(燃料高騰が続くと)廃業の増加に繋がると危惧している。利益の落ち込みで経営者の心が折れるかもしれない」。「常連さんやお年寄りが楽しみにしているから辞められなかったけれど、これ以上運営を続けることができなくなった」と、経営者たちは苦しい胸の内を吐露しているそうだ。

地域に根ざす「ふれあいの場」を大事にしたい

東京商工リサーチではこう分析する。

「いまのペースで廃業が続くと、2032年には全国の銭湯は1000軒を下回る可能性がある。1982年、銭湯を維持する目的で『公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律』が施行された。第3条は『国及び地方公共団体は(中略)住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない』と定めている。銭湯文化を絶やさないためにも、行政は見守るだけでなく、地域活性化にもつながる役割を担うことが期待される」

「最近の銭湯は、サウナ施設を設け、『サ活(サウナ活動)』ブームを追い風にしているところもある。高齢化社会を迎え、地域に根ざす『ふれあいの場』としての役割も期待される。(中略)都道府県に任せるだけでなく、国の後押しも必要かもしれない」

銭湯の「新しい役割」を見直してほしいと訴えている。

(福田和郎)