「日本経済よ、魚を食べろ。」

大分県の水産加工業者が、全国版の日本経済新聞に、一風変わったキャッチコピーの意見広告を出した。出稿したのは、水産食品加工の山田水産株式会社(佐伯市)。山田信太郎社長に背景を聞くと、日本の水産業に対する「熱い思い」が見えてきた――。

今の時代に「一番必要なのは『魚』かもしれない」

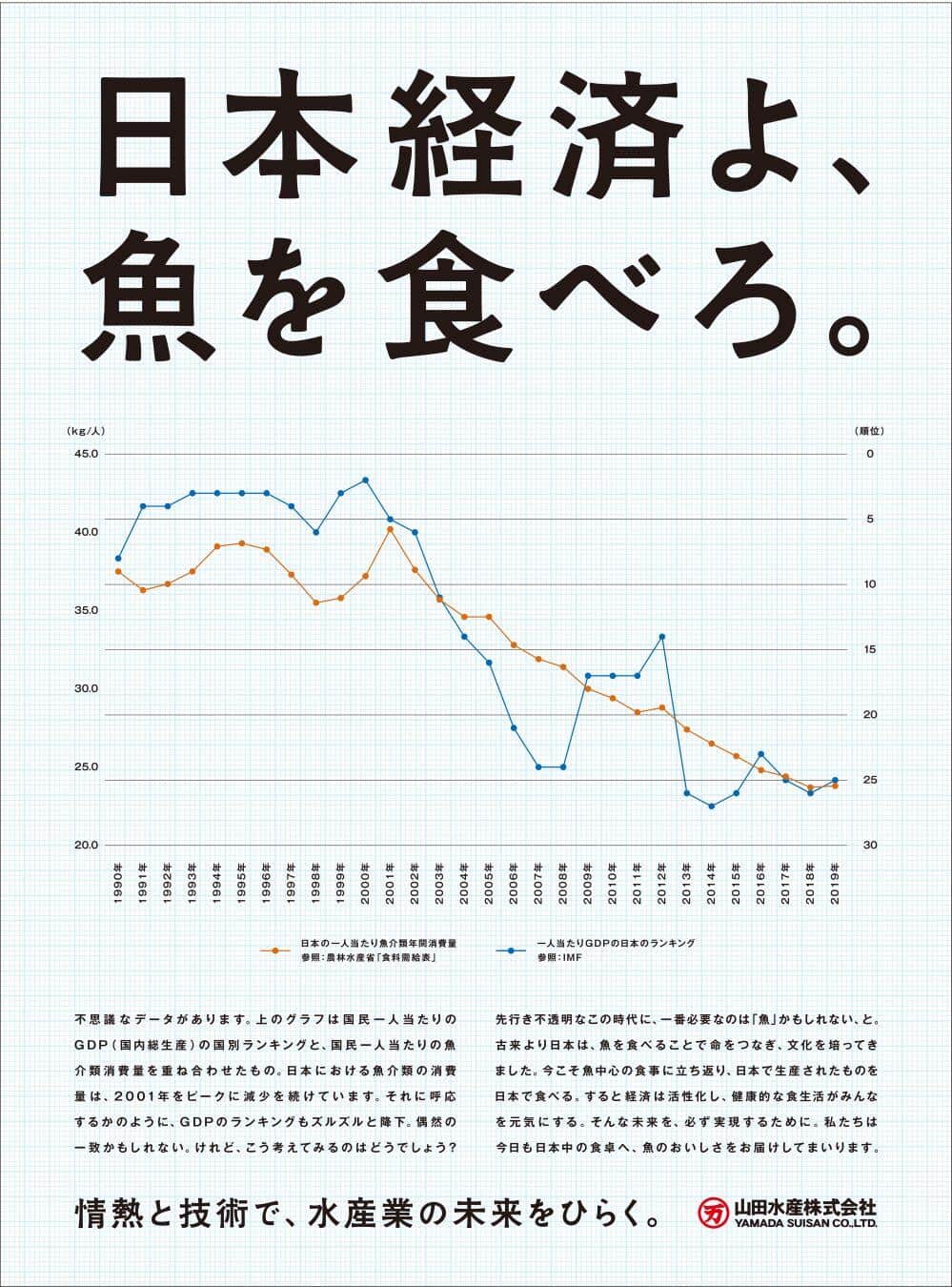

全面広告が掲載されたのは、2021年7月26日付の日本経済新聞朝刊。キャッチコピーの下には、農林水産省「食料需給表」と、IMF(国際通貨基金)のデータを基にした、1990年から2019年までの「日本の一人当たり魚介類年間消費量」「一人当たりGDP(国内総生産)の日本のランキング」の推移を示したグラフが配されている。

推移を見ると、どちらも2001年をピークに減少。広告では「偶然の一致かも」と指摘しつつも、

「けれど、こう考えてみるのはどうでしょう? 先行き不透明なこの時代に、一番必要なのは『魚』かもしれない」

と、斬新とも思える見方を提案。魚中心の食事に立ち返ることで、日本経済が活性化する可能性を示している。

ではどうして、こんな広告を展開したのか。J-CAST会社ウォッチが8月上旬、山田水産の社長、山田信太郎さんに聞くと、背景には「ものづくりへの情熱を世の中に出したい」との思いがあると話してくれた。

コロナ禍で言いづらい「エッジの効いたメッセージ」を

「ものづくり」といえば、自動車などの工業製品がイメージされ、食品はあまり注目されない現状がある。また、水産業界に目が向けられても、大手の缶詰メーカーは話題にあがるが、ウナギの蒲焼などを手掛ける山田水産のような中小企業の事業活動は知られていない。

そんな中で、山田さんには

「長靴を履いて頑張っている人たちが、日本の魚文化を支えている」

と、もどかしい気持ちがあった。

コロナ禍で気がふさぐ昨今、なんとなく思いが抑え込まれた空気の中で、大手企業だとなかなか言いづらい「エッジの効いたメッセージ」を、中小企業だからこそ伝えられると、日経への広告出稿を決めた。

今夏のタイミングでの掲載には、前回の東京五輪(1964年)を境に高度経済成長を迎えたことと、これからの日本経済への期待が重ねられている。

―― 自社のみならず、水産加工の業界全体を活性化させる意図が込められているのか。そう記者がたずねると、

「日本の水産加工、とくに調味加工品の製造・管理は、他国に比べて優れている」

と返ってきた。

「魚を焼いたり、フライにしたりした食品を冷凍する技術は、山田水産に限らず、日本の魚屋さんは断トツ。オリンピック(種目)だったら、どこの国も勝てないです」

魚を食べる日本の食文化に親しみ、支え、工夫を重ねて進歩してきた食品加工の技術が、働く日本人の「原動力」の一端を担ってきたというわけだ。

水産業界の「下町ロケット」を目指して

山田水産は1963年、父・陽一氏が創業した。その背中を見ていた山田さんは、幼少期から家業を意識していたと振り返る。そして2020年6月、46歳で社長就任。事業承継が課題となる昨今だが、もともと「社長になりたかった」そうだ。

経営するうえでは、メイド・イン・ジャパンの精神を重んじている。目標とするのは、ドラマ化された池井戸潤さんの小説「下町ロケット」の舞台、精密機器メーカーの佃製作所。山田水産と同じ、中小企業の2代目経営者が、世界的大企業に立ち向かうストーリーだ。

これまでコストダウンのために海外生産を進めてきた食品加工各社の戦略は、コロナ禍によって見直しを余儀なくされた。一方で日本人アスリートのように、チャレンジ精神と、その活躍次第で世界進出する土壌は整いつつある。

「国内で作れる会社が生き残る」。そう語る山田さんは「いつか『TERIYAKI』のように『KABAYAKI』も英語にしたい」と期待を込めた。

中小企業の2代目は、「先行き不透明なこの時代」の、さらに先を見ている。