国際オリンピック委員会(IOC)のジョン・コーツ副会長が、

「緊急事態宣言下でも東京五輪を開催する。世論の反対が強くても我々は我々の仕事をするだけだ」

と、私たちの気持ちを逆なでする発言をした。

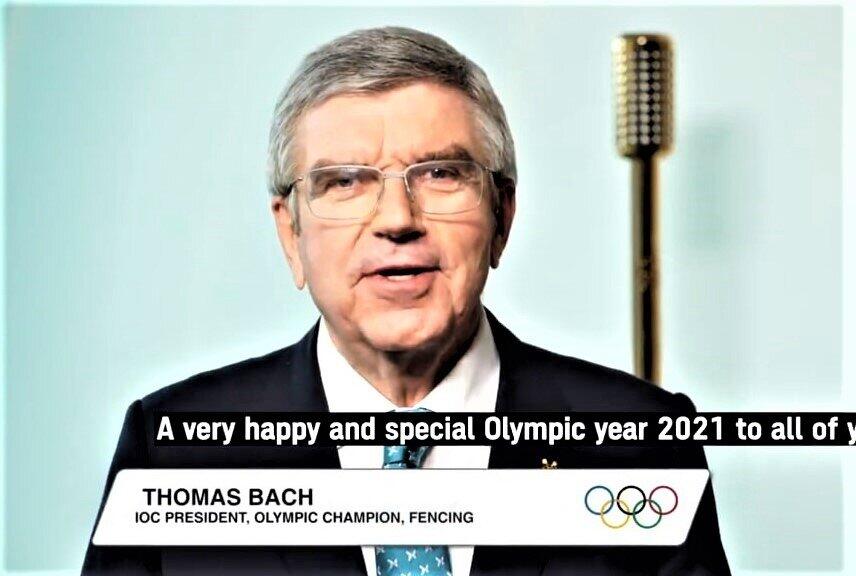

IOCのトーマス・バッハ会長も、

「五輪に犠牲は支払わなければならない」

と述べた。

ネット上では日本国民の怒りの声があふれている。

「緊急事態宣言下でやるかって?『絶対にイエス』だ」

IOCの副会長で、東京五輪の準備状況を監督する調整委員会のジョン・コーツ委員長(71、オーストラリア)は、いったいどのような発言をしたのか。2021年5月21日、東京五輪・パラリンピック組織委員会などとの3日間の合同会議後、オンラインで記者会見に応じた。主要メディアの報道をまとめると、こう語ったのだった。

記者団の一人から、

「五輪期間中、東京に緊急事態宣言が発令されていても大会は開催するのか?」

という質問が飛んだ。するとコーツ副会長は、自信を持ってこう切り返した。

「緊急事態宣言下の今月(5月)も東京で5つの競技のテスト大会が無事に行われた。だから、質問に対する答えは『絶対にイエス』(Absolutely Yes)だ」

そして、コーツ副会長は、

「世界保健機関(WHO)からも、緊急事態宣言下であってもなくても(開催していい)というアドバイスをいただいている。大会参加者の行動ルールを定めたプレーブック(規則集)をつくっており、選手村に滞在する80%以上がワクチン接種を済ませていると考えている。安全かつ安心な大会が開催できる」

と豪語した。

別の記者が、

「世界に新型コロナウイルスが広がっている状況で、五輪を開催する意義をどう考えているのか」

と聞くと、コーツ副会長は立て板に水で熱弁をふるった。

「アスリートが夢を果たせるように私たちは努力している。ほとんどの選手にとって一生に一度しかないチャンスだ。アスリートの願望は相変わらず高い。彼らに競争の機会を与えたい」

そして、日本の記者団を意識したのか、とってつけたようにこう付け加えた。

「一番大事なことは日本国民を守ることだ。次がアスリートにチャンスを与えることだ」

すかさず別の記者が、

「しかし、日本では世論調査で多くの人が開催に反対しているが、どう考えているのか」

と聞くと、向きになってホンネをあらわにした。

「予防接種の数が増えるにつれて世論が改善することを期待している。私たちの仕事は、ゲームに参加するすべての人々の安全を保証することだ。もし(日本の世論が)改善しないとしても、私たちは私たちの仕事をするだけだ」

つまり、緊急事態宣言下であろうとなかろうと、また日本の世論がどうであろうと、断固開催すると宣言したのだった。

北風を吹きかけるどころか、ツララを刺してきた

この発言に、スポーツニッポン(5月22日付)の取材に応じたスポーツ文化評論家の玉木正之氏はこう批判している。

「緊急事態宣言下の東京で、数百人規模のテスト大会が実施できたことを理由に、数万人規模の五輪も開催できるというコーツ副会長の発言は、あまりにも無責任で、呆れ返った。自身の母国オーストラリアでも、同じことが言えるだろうか。2日前にバッハ会長は『日本は逆境に耐え抜く能力を持っている』と空疎な精神論を展開している。彼らの発言によって、五輪離れはますます進むだろう」

コーツ副会長の日本国民の気持ちを逆なでする発言に対して、スポーツ紙各紙の五輪担当記者は、それぞれのコラムで「IOCは自ら墓穴を掘った」と痛烈に批判する論陣を張った。

スポーツ報知(5月22日付)の「記者の目:コーツ発言は傲慢(ごうまん)さの発露『答えはイエス』はIOCと組織委にとって痛い〈悪手〉」では、太田倫記者がこう指摘した。

「東京五輪組織委の橋本聖子会長が『3徹』(3つの徹底)のスローガンを掲げて懸命に国民に理解を求める中、何としても開催にこぎ着けたいIOCの本音が漏れた。『北風と太陽』に例えるなら、何とか国民の心を暖めようと苦慮してきたのが橋本会長で、そこへ冷風を吹きかけるどころか、ツララを刺してきたのがコーツ氏だ。発言のよりどころの一つは、宣言下でのテスト大会の成功にある。どれもクラスターの発生はなく、一見スムーズ。だが、結局は無観客で行ったもので、完全なモデルケースになったとは言い難い。世界各地で国際大会が開かれたと言っても、五輪とはケタが違いすぎる。今の東京大会はまさに『絵に描いた餅』で、やってみなければ分からない危うさがある。コーツ氏の自信の根拠は軽い。『やると言ったらやるんだ』という傲慢さの発露にしか聞こえない」

太田記者はこう続けた。

「コーツ氏が『日本はペンディング(先送り)ばかりだ』と不満を漏らしていると聞いたことがある。彼には、ワクチン普及の遅さや、欧米と比較しても感染爆発の規模が小さく見えることも、いらだちを助長していた。『答えはイエス』はIOC、そして組織委にとっても痛い〈悪手〉となった」

スポーツニッポン(5月22日付)の「記者の目:コーツ副会長の発言は、IOC自ら五輪開催への道を閉ざしかねない暴挙」でも、藤山健二記者が致命的な暴言だと指摘する。

「いったい誰のための、何のための五輪なのか。コーツ氏の発言は、感染拡大を食い止めるために多大な犠牲を払っている日本国民の気持ちを逆なでし、IOC自らが五輪開催への道を閉ざしかねないとんでもない暴挙だ。東京五輪のテスト大会や、世界各国の国際大会でクラスターが発生しなかったのは、1競技だけの単発の大会だったからだ。国民が恐れているのは、10万人近い海外からの選手や関係者が、同じ時期に同じ場所に集結して巨大な〈密〉が発生することであり、数百人程度の単発大会とは規模も危険度もまったく違う」

藤山健二記者はこう結んでいる。

「『アスリートのために開催してあげたい』という気持ちは誰もが同じだ。だが、チャンスに人生を懸けているのはアスリートだけではない。晴れやかな舞台でなくとも、それぞれが小さな幸せを求めて毎日懸命に努力している。一生に一度の全国中学大会や高校総体を奪われた子供たちに、どんな顔をして『五輪だけは特別』と言えるのか。コーツ氏の発言は、五輪開催か否かを巡る論議に、決定的な一打となるかもしれない」

「東京は犠牲のトンネルの終わりに光を放つ」

一方、日刊スポーツ(5月22日付)の「記者の目:波紋呼びそうなコーツ氏発言なぜ? 緊急事態宣言への解釈に差」では、三須一紀記者がコーツ副会長らIOC幹部たちの暴言の背景を、こう解説する。

「『緊急事態宣言下でも五輪は開ける』。コーツ氏の発言は『宣言と五輪は関係ない』と言った4月のバッハ会長の発言に続き、国内世論を相手に大失点となりそうだ。彼らの日本国民とかけ離れた感覚はなぜ生まれるのか。普段IOCとの会議に出席する組織委幹部はその理由を分かりやすく解説する」

として、組織委幹部のこんな証言を紹介する。

「緊急事態宣言という響きは、欧米からするとロックダウンに聞こえる。しかし欧米に比べ、日本は感染を抑え込んでいる。それなのに『なぜ東京がロックダウンをやるのだ?』とよく言われる。そこで、宣言について一部罰則はあるが、欧米のロックダウンほどの強制力はないと説明する。するとIOC側に安心感が生まれ、東京の感染者が少ないことから『なぜこれで五輪が開催できないのだ』と疑問を投げかけてくる。だから今回、コーツ氏も気軽に『絶対にイエスだ』と発言したとみられる」

このコーツ氏のトンデモ発言の翌日、トーマス・バッハ会長も「問題発言」をしていたことが明らかになった。

共同通信(5月24日付)「五輪のため『犠牲を』バッハ会長 反発必至」がこう伝える。

「新型コロナウイルスへの懸念で中止論が高まっている東京五輪を巡り、国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長が、五輪開催を実現するために『われわれは犠牲を払わなければならない』と述べたと、インドのPTI通信が5月23日までに報じた。『われわれ』に日本人を含める意図があるのかは不明だが、国民感情に配慮を欠く発言として反発を招きそうだ。22日に開かれた国際ホッケー連盟のオンライン総会であいさつした際の発言という。IOCは21日、コーツ副会長が緊急事態宣言下でも開催するとの意向を示し波紋を広げたばかりだ」

国際ホッケー連盟総会を取材した、「ホッケー大国」インドのメディア報道を引用しているので、「犠牲」(Sacrifice)の内容が今一つよくわからない。 バッハ会長は「犠牲」という言葉を、

「五輪の夢を実現するために誰もがいくらかの犠牲を払わないといけない。東京五輪がようやく間近に迫った今、最後のカウントダウンが始まった。東京はトンネルの終わりに光を放つだろう。アスリートは間違いなく彼らの五輪の夢を実現できる」

という文脈の中で使ったのだった。

ここでも、コーツ副会長と同様に「アスリートファーストの五輪の夢」意識が強く感じられる。しかし、「いくらかの犠牲」を払わされる者に日本国民が含まれているとしたらたまったものではない。

(福田和郎)