2011年の大災害からもうすぐ10年が経とうとしています。当時小学生だった子どもたちが成人になり、当時の記憶は薄れていく一方なのかもしれません。しかしそれは、当時の災害を歴史として見つめ直せるようになる時間とも言えます。

当時どんなことが起こり、私たちは今、改めてそこから何を学ぶのか――。10年目というのは、私たちの記憶を歴史に転換するために重要な節目だと考えています。その中で、私の専門でもある病院の被災について、振り返ってみようと思います。

病院被害の実際 その時、なにが起こったのか!

災害時の病院というと、多くの場合「被災者を助ける機関」と認識されがちです。しかし災害時には地域に根付く病院もまた被災し、その規模は他の施設や機関よりも甚大となり得ます。

その原因の一つはニーズの急増にあります。被災地の医療機関は、災害医療よりもむしろ日常診療の維持が課題となります。実際に災害支援活動の中で、「慢性疾患の処方」はかなりの負担となることがわかっています(注1)。

災害時に事業を継続するために、通常は業務の優先順位をつけ、不要な業務を停止させることが重要です。もちろん急性期病院であれば、救急外来や手術室、ICUなどが優先されることもあるかもしれません。しかし、多くの地域病院にとっては、入院中の高齢者、精神疾患などの慢性疾患患者、在宅診療などは、いずれの診療も個々人の命を預かるという点で優先順位づけができないのです。

もう一つの原因は、インフラの停止です。病院機能は医療の技術者だけで継続することはできません。医薬品や資材の補充、食事、清掃、リネン、エレベーターやボイラーを含む機器の安全点検、そして何よりもスタッフが生きるための社会インフラが全てそろっていなければ機能できないからです(注2)。しかし、被災地では当然物流や資源・人員が不足します。

「(原発から)30キロメートルに屋内退避指示が出ると、およそ50キロメートル圏には水・食糧・情報などは、何も入って来なくなった。情報を持っている公務員が先に避難をした、という噂も流れて、病院幹部が完全に浮き足立ってしまった」

というのは当時を振り返った医師の言葉です(注3)。

避難指示がない地域は公的な「支援の対象」からも除外されたため、避難区域のすぐ外縁の地域には物資が届かなくなり、医療スタッフの食料や通勤のためのガソリンすら足りなくなる状況となりました。

さらに一部の地域では、「患者の放射線被ばく線量を低減するために病床数や入院日数を制限するように」という指示も出されました。業務を続けた病院は避難した病院よりも補償が少額であるにもかかわらず、収益を得るための努力も許されないということです。当時の病院は(今でも一部の病院はそうですが)運営を続ければ続けるほど赤字となる、という悲惨な状況だったようです(注4)。

病院は「3.11」から学んだのか

資源の欠乏と需要の増加、財政危機が同時に起こるという窮状の一方、医療者は患者の生命を自分の生命よりも優先させなければならないという重責にも耐えなければなりませんでした。水素爆発の様子がテレビで報道された直後、職場の許可を得ずに避難された医療者は何人もいます。そのスタッフたちは、自分の身を守ったが、ゆえに心に傷を負う結果となりました。

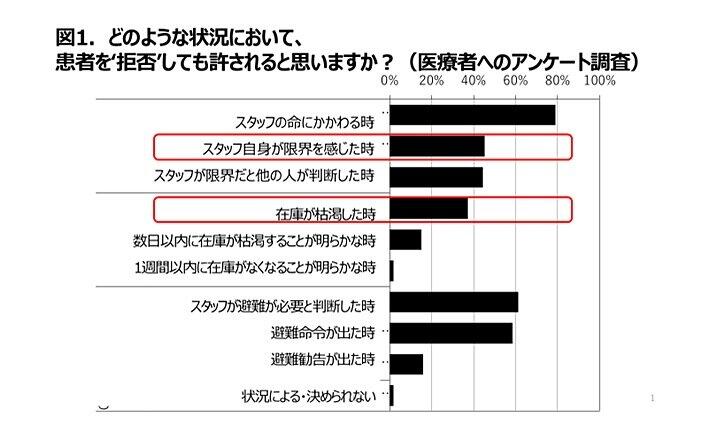

東日本大震災の2年後の2013年に、東北地方の医療職の方にアンケートを行い、

「どのような状況であれば医療者は患者を断っても許されると思いますか」

と質問したことがあります(注5)。

興味深いことに、東日本大震災を経験した後でもなお半数以上のスタッフは、限界と感じても、病院の在庫が枯渇しても、「患者を断ることは許されない」と感じていることがわかります=下の図1参照。

震災から数年後に浜通りに支援に来た看護師さんは、多くの病院スタッフが当時避難したスタッフを「逃げた」と表現していることにとても驚いていました。自分や家族の身を守ろうと避難すれば「逃げた」と後ろ指をさされる。当時の病院はそういう状況でした(注6)。

これだけの規模の被害を来した災害から、日本の医療はどれだけのことを学んだのでしょうか。

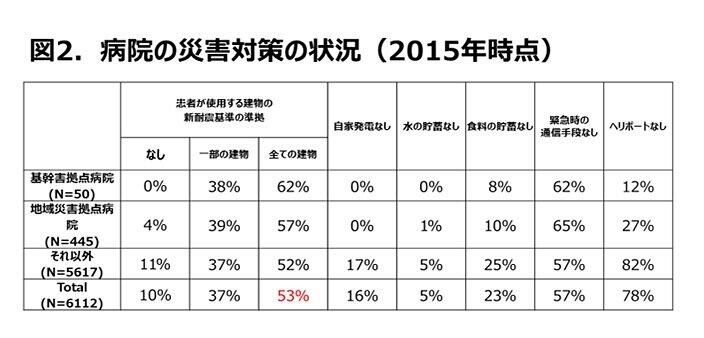

2015年に全国の全病院に対して行ったアンケート調査 (注5、注7) によれば、2015年時点で病院の建物の耐震基準準拠率は約半分であり、また食料や水の貯蓄もない病院も多数あります=図2参照。病院の性質ごとに解析してみると、精神病床や長期療養病床の多い病院ではこのような備えがより少ない傾向にあります(注8)。

ところが実際に大災害時の支援は拠点病院に集中し、精神病床や長期療養病床の多い病院は支援が後回しにされがちですから、現状の災害への備えは、現実との大きなギャップがあるということです。

「医療崩壊を口にするのは医療者の甘え」なのか?

このような物理的な備えに加えて、職業文化についてはどうでしょうか。今般の新型コロナウイルスによるパンデミックをみても、「医療崩壊などというのは医療者の甘えだ。まだ彼らは限界までやっていない」などという発言を、しばしば見かけます。

病院スタッフの多くは、自身を犠牲にしてでも患者さんを助けようという高い意識をもっています。一方で、自身や病院そのものが被災者となった時の備えは疎かにしがちです。

これは病院スタッフのせいだけではなく、

「病院は有事には身銭を切って社会に尽くすべし」

という暗黙の了解が世間に流布しているせいではないでしょうか。

病院は電気や水道、道路と同様に人々の命を守るインフラです。それと同時に、何百人、何千人という命によって支えられているインフラでもあるのです。そのインフラを保つためには、決して「英雄」という名の、体のいい犠牲者を生まない社会システムが必要なのです。

医療者を過剰に守るつもりはありません。ただ、医療にヒロイズムを期待すればするほど、病院は災害に対して脆弱となる、というのがこの10年間を振り返った私の感想です。

最後に、ひと言。

「東日本大震災では、数多くの英雄が生まれました。そのような英雄を生んだ地域の力は、もちろん後世に伝えるべきでしょう。しかし本来、個人の決断がなくても機能する災害現場を作ることこそが、本当の減災・防災ではないのでしょうか。

二度と英雄を必要としない。そんな現場をつくるために、様々な分野の方に現場の実情を知っていただければと思います」(注6)

《参考文献》

(注1) Ochi S, Hodgson S, Landeg O, Mayner L, Murray V. Medication supply for people evacuated during disasters. J Evidence-Based Med 2015.

https://doi.org/10.1111/jebm.12138

(注2) http://ieei.or.jp/2015/06/opinion150617/

(注3) http://ieei.or.jp/2015/06/opinion150622/

(注4) Ochi S, Leppold C, Kato S, Impacts of the 2011 Fukushima nuclear disaster on healthcare facilities: A systematic literature review. International Journal of Disaster Risk Reduction 2020; 42:101350.

(注5) 2012年日本集団災害医学会口演データより抜粋

(注6) http://ieei.or.jp/2015/06/opinion150624/

(注7) The 12th Asia Pacific Conference on Disaster Medicine 口演データより抜粋

(注8) Ochi, S., Kato, S., Kobayashi, K., & Kanatani, Y. Disaster Vulnerability of Hospitals: A Nationwide Surveillance in Japan. Disaster Medicine and Public Health Preparedness 2015; 9: 614-618.

地球温暖化対策への羅針盤となり、人と自然の調和が取れた環境社会づくりに貢献することを目指す。理事長は、小谷勝彦氏。