最近、「労基法を厳格適用せよ」「労基法を守らない企業はすべてブラック」という極端な意見がちらほら出てきている。

サービス残業は悪という方向で、残業叩きが流行っているが、もうすこし別の視点からこの問題を考えてみたい。

生産性と労働時間の関係

日本のホワイトカラーはそもそも生産性が悪いということを前提としないとこの議論はできない。

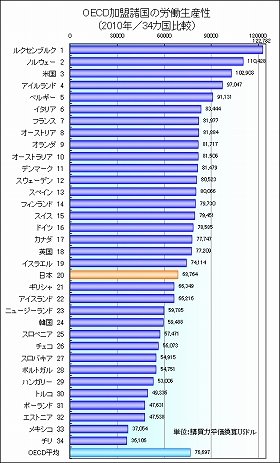

日本生産性本部の、労働生産性の国際比較2010年版によれば、OECD諸国とくらべた日本の生産性は次のとおりである。(図1)

比較対象として米国を100として考えると、日本の生産性はおよそ70%である。

業種でばらつきがあるものの、もっとも良い金融仲介で 87.8%、卸小売 42.4%、製造業で 70.6% (これが日本のほぼ平均)、電気ガス 61.0% 、ビジネスサービス50.8%、運輸 48.4%。

いわゆるワタミなどの外食、飲食、宿泊産業は、なんと37.8%である。

しかし、日本人は、米国と比べて同じような賃金水準を保っているのではないか。なぜそれが可能なのか。

理由は簡単だ。

生産 = 生産性 ×労働投入時間

とすれば、調整できる変数は一つしか無い。そう、労働投入量(労働時間)である。

たとえば、米国の70%の生産性で、同じ生活水準を得たければ、1÷0.7 = 1.42倍はたらかないと辻褄があわない。

一日の労働時間 8時間に、1.42をかけると

8 ×1.42 = 11.36

つまり、11.5時間の労働投入があれば、7割の生産性でも、100のアウトプットがえられる。

これを労働時間にしてみると、9時~17時ではなく、9時~20時半まで働けということだ。この9時~20時半というのは、およそのホワイトカラーサラリーマンの労働時間の実感値にまさにピッタリ来る。実にピッタリだ。

単に法律を杓子定規に適用しても…

外食などのような40%の生産性の場合、一日20時間働く必要がある計算になる。朝6時出社深夜2時帰りで20時間。

日本人にとっては、生産性をあげるという頭を使ったりイノベーションが必要なことを行ったりするよりも、長時間労働という精神的にがんばればなんとかなるほうが日本人にとってはなにかと楽なのではないか。

日本は、労働時間の延長という手段によって、先進国としての所得を手に入れたのだ。

日本の所得は他の先進国に額面では並んでいるが、それは8時間で達成できていない。もし本当の労働時間あたりで比較したら、他の先進国の70%くらいの所得水準になってしまうので、カラクリを用いる。額面をならべて、労働時間は8時間とするかわりに、帳簿外の3時間半はないものとして、簿外処理するわけだ。

なので、悲しいことだが、給与の額面(=米国に匹敵する)は8時間労働にたいしてではなく、12時間労働に対してのものだと考えたほうが良い。法律のたてまえ上、8時間ぶんの給与として表示されているが、実際はそれは11時間半ぶんの給与なのだ。3時間半は簿外の処理で辻褄をあわせる。だから「サービス残業」とかいう名前がついている。

こういう事情だから、単に法律を杓子定規に適用して、サービス残業を糾弾しても、こんどは当の企業が崩壊してしまうだろう。

本質的には、生産性をあげるしか無い。ほんとうに8時間で、米国並みの生産性を達成すれば、自ずとサービス残業は減るはずだ。(大石哲之)