電力についての議論は、相変わらず混沌としている。いま必要とされるのは、電力の需給問題を客観的に議論する材料づくりではないか。幸いなことに、電力産業は一般の産業に比べて定量モデル化しやすい。

需給分析をシミュレートすることで、電力料金の上昇度合いを推定することができる。どの程度上昇すると、どのような業種が競争力維持のために海外移転を余儀なくされるのか、そうした条件では経常収支にどう影響するのか、ある程度の目安をつくることができる。こうした見方こそが、日本の経済戦略を考えるうえで大事なのだと思う。

電力産業の特徴を押さえれば困難ではない

まずは、電力の「需要分析」の手順を整理してみたい。1年間は8,760時間、今年は閏年だから8,784時間だ。日本卸電力取引所と同様に30分単位で需給調整をするのであれば、今年は17,568件の需給分析をすればよいことになる。

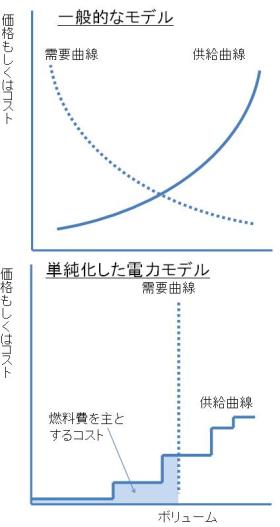

需給曲線は、基本的に価格によって需要がどう変わるかを示すものである。しかし現実には、電力供給は独占であり、電力価格に敏感な特定の製造業などは休日や深夜など通常より価格の安い時間帯に操業をすでにシフトしている。

したがって、思い切って単純化すれば電力のクライアントは価格が高いから電力を使用しないという行動はしないと考えてよいだろう。これにより需要曲線は縦に伸びた直線となり、これが17,568通り存在するということになる。

次に「供給分析」の手順を考えてみたい。設備産業である電力の場合、供給曲線は、なめらかな曲線ではなく階段状になる。原子力発電や水力発電、火力発電など、発電単価の安い発電所から順番に、許可出力分だけ積み上げることになる。

試算には、コストの考え方に注意する必要がある。新しい発電所をつくるか否かという投資判断をするためなら、発電所施設の減価償却なども含めたフルコストになる。しかし、既存の発電所のうち、どの発電所を動かすかは、純粋に経済性の観点からは追加コストの多寡で決まる。だから1kwh発電するための燃料費が発電単価として見ておいてよいだろう。

試算も困難というほどのものでもなさそうだ。供給曲線を試算するために必要な発電所ごとの燃料の種類や認可出力などのデータは、ディスクロージャーされている。送電する際の損失率や熱電変換の効率など、少なくとも技術者の間では一般常識になっている技術的なデータもある。

原発停止によって、どこにどんな影響があらわれるのか

発電単価は、低い方から原子力、石炭、天然ガス、石油となるのが一般的だ。原子力発電所を止めれば、低い階段をなくして高い階段から始まることになる。

需要曲線の左側にある階段の面積が増えれば、コストはあがる。日本の電力料金制度はコストが上がった分を価格に反映することになっているので、そのまま利用者の負担になる。

日本における電力消費は、家庭用が3割、オフィスやスーパー、病院などが2割強ほどになる。こうした個人や法人は生活に密着しているので、電力料金があがっても海外に移るということにはなかなかならない。

一方、4割以上を占めるとみられる製造業は、日本のGDPの2割弱を占めていることを考えると、その集中度は高い。電気料金が安い海外への移転も起きやすい。前回提示した仮説のように企業の海外流出が日本経済にとってプラス効果であれば、少しは安堵できる。

さらに、原発の代わりに火力発電所を動かせば化石燃料の輸入額が増大する。これが日本の経常収支を悪化させ、国債金利、ひいては企業の貸出金利にマイナスの影響を与えるおそれがある。

何がどうなったら、どこにどんな影響があらわれるのか。100%確実に分かる経済モデルにはならないだろうが、モデルを組み立てることで、より客観的な議論を進めることができるのではないだろうか。(大庫直樹)