「社内の事情」で市場や顧客の変化に対応できず、身動きが取れなくなっている会社は少なくない。時代に合わなくなった既存のしくみを一気に廃棄するのか、スムーズな移行を図るのか。それとも新旧のシステムを併走させるのか。日本企業の「構造改革」の余地は、まだまだ残されているようだ。

不健全な市場を前提とした「企業戦略」を脱するには

――欧米各国では中立的な第三者(編注:いずれの会社にも所属せず中立的な立場で商品を販売するファイナンシャル・アドバイザーなど)が貯蓄性の商品を中心に売っている。

これらに対して、わが国においては、生命保険会社が自社で抱える一社専属の営業職員の販売割合が、いまだに68%を占める。

一社専属という仕組みを維持するためには、収益性が高い商品を売らざるを得ない。・・・売り手にとって収益性が高いのは、貯蓄性商品ではなく保障性の商品である。一社専属の営業職員は自社商品を販売する力は大きいが、コストも非常に高い。せいぜい数パーセントしか手数料を取れない貯蓄性の商品の手数料収入だけでは、大量に販売しない限り、人件費はペイできないのだ。

したがって、生保業界では長きにわたり、「顧客のニーズに合った商品は何か」ではなく、「既存の販売組織を維持するために必要な商品は何か」という観点から、高収益を確保できる商品開発がおこなわれてきた。

象徴的なエピソードを、大手生保の出身者から聞いたことがある。商品開発担当の若手が市場調査を通じて顧客ニーズを調査して、「保険料が安い単品の医療保険」の開発を役員会に提案したところ、「お前、それで外野(=外交員)に飯が食わせられると思っているのか!」と一蹴されたというのだ。

保険料が比較的低い単品型の商品では、営業職員チャネルを維持するだけの収益を上げることはできないので、提案が却下されたことは明らかである。企業戦略としては正しいかもしれないが、生保市場では健全な競争が行われないこと、会社が売りたいものだけを売っていても、市場から淘汰されないことを前提にしていたものと想像できる――

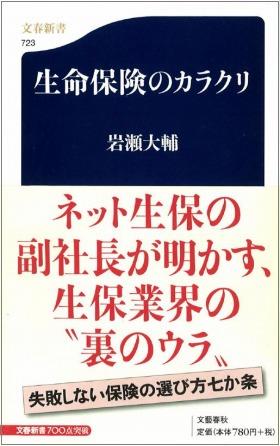

(岩瀬大輔著『生命保険のカラクリ』文春新書、45~46頁)

(会社ウォッチ編集部のひとこと)

著者は、国内で74年ぶりとなる独立系生保「ライフネット生命保険」を立ち上げた人物。従来「仕事が分かる」「会社に慣れる」とは、社内の事情や業界の掟を心身にしみこませることという側面があった。しかし経営環境は大きく変わり、これまでの慣習だけで事業を継続できなくなった。改善では追いつかず、ゼロベースで考えを組み立て、やり遂げる力が求められているのかもしれない。