〔 音とデザイン 第3回 〕

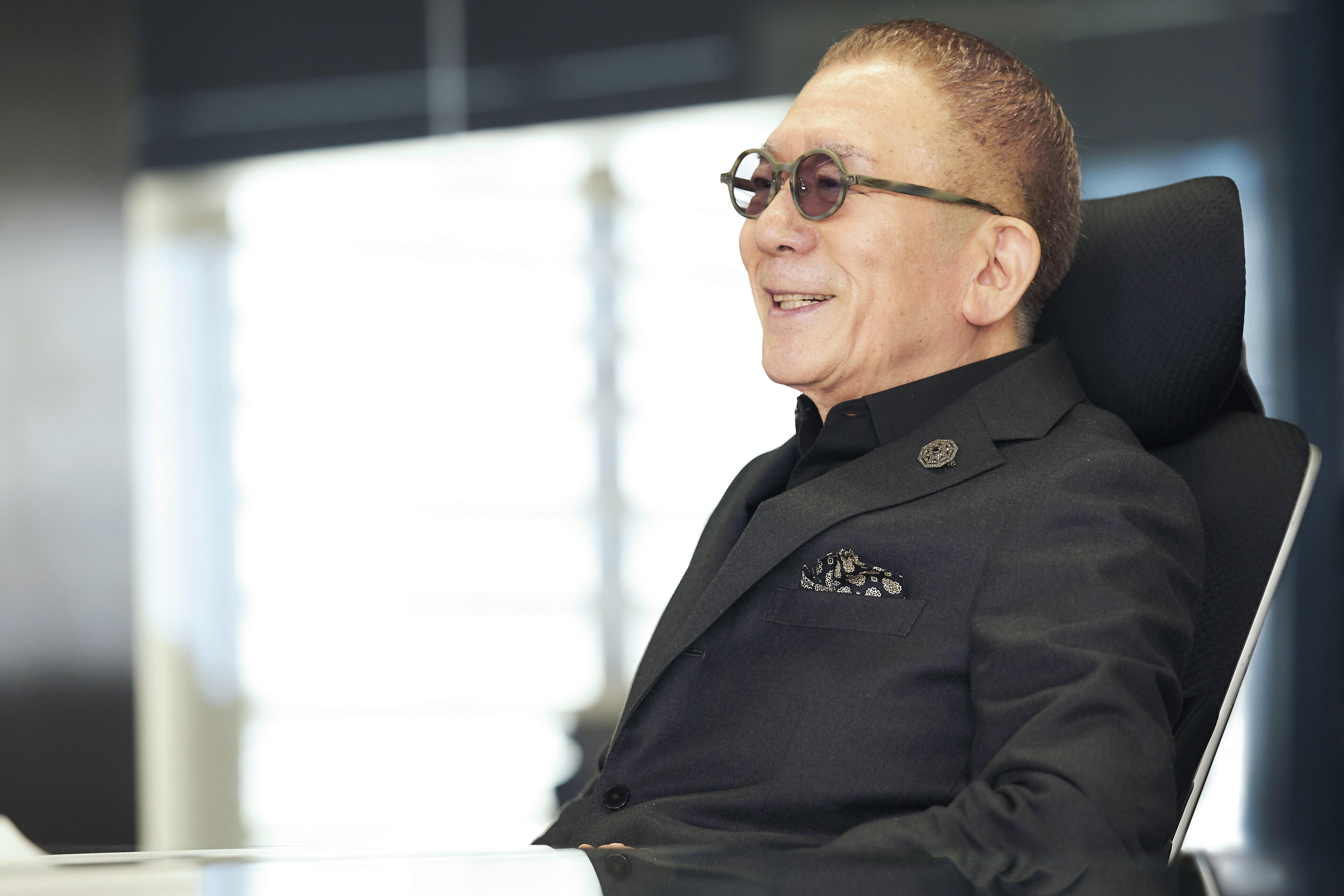

美しさにはデザイナーの「生命観」が問われるコンセプター坂井直樹さん×デザインエンジニア山中俊治さん

音とデザインについて、一流のクリエーターたちはどのようにとらえているか――。日本のプロダクトデザインをリードしてきたコンセプターの坂井直樹さんが、クリエーターとの対話を通じて、その問いに迫る対談企画。第3回は、デザイナーとして、また技術者として美しいプロダクトを生み出し続ける、東京大学教授でデザインエンジニアの山中俊治さんです。美しいデザインに対するこだわり、クラシック音楽への興味や関心、これからのデザインの在り方をうかがいます。

デザインエンジニアとしてのスタンスを決めた瞬間

坂井直樹さん(以下、坂井):山中さんとは長いお付き合いですね。僕はもともとファッション業界で仕事をしていましたが、1980年代の前半に日産自動車から声がかかって、車のコンセプトデザインに関わることになりました。反デザインの「Be-1」や「パオ」のプロジェクトを進めるために日産に出入りしていたとき、隣の部屋でバウハウス的な正統派のデザインの「インフィニティ」をデザインしていたのが山中さんでした。

山中俊治さん(以下、山中):はい。坂井さんとそのころ、接点ができましたね。

坂井:たまたま山中さんとお話ししたら、カーデザイナーでありながらファッション業界の仕事の進め方とかコンセプトの在り方を、すごく理解して下さった。それでたしか、「Be-1」のプロジェクトに関わってもらいました。

山中:坂井さんに「Be-1」のプレゼンテーションに出てほしい、話を聞くだけでも聞いてほしい、と言われて(笑)。坂井さんの会社の前身にあたる、ウォータースタジオ社の事務所にも何度かうかがいました。当時、車の開発はまず機械構造を設計し、そのあとで性能、価格、ターゲットとするユーザーなどを考えていく、といった流れでした。それに対して坂井さんは、感性に訴えかけるものをつくろうとして、まずコンセプトワークを考えていた。プレゼンテーションなどでも、理屈ではなくて、写真を見せながら、あるいは詩のような短い言葉で魅力を伝えていた。このような「共感」を軸に人を巻き込んでいて、新鮮に感じたんです。

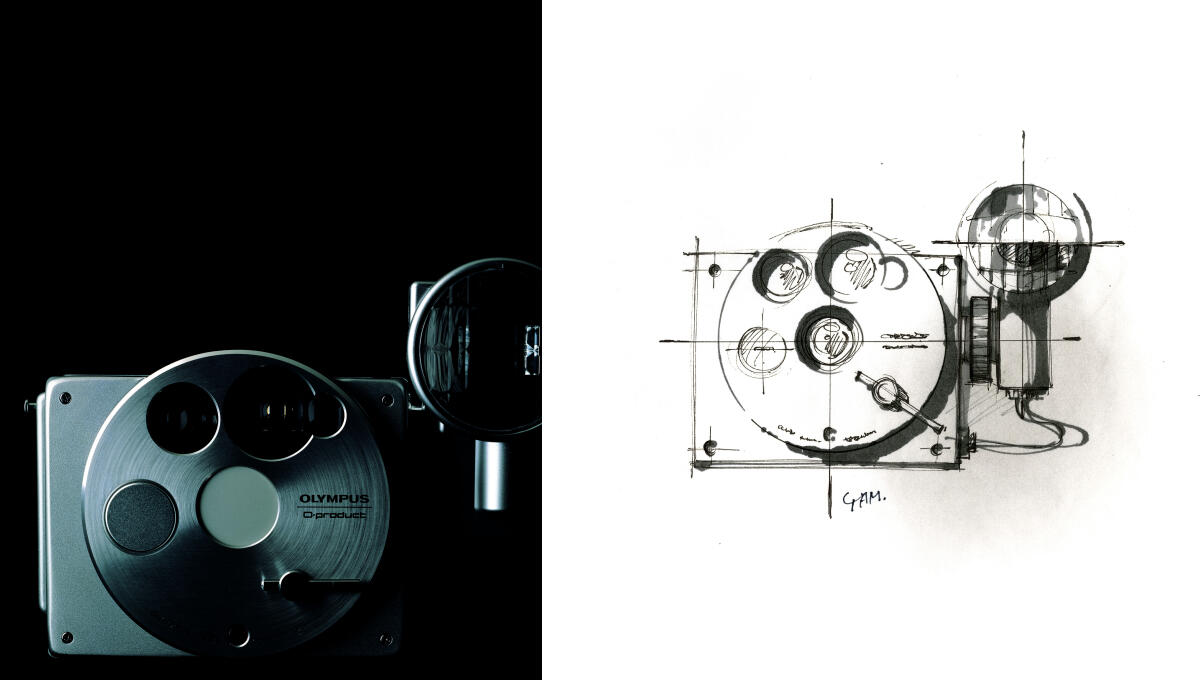

坂井:山中さんの「モノの見方」はおもしろくて、僕も学ぶことが多かったです。そんなご縁ができて、山中さんが1987年に日産を退社されてフリーのデザイナーになって間もないころ、仕事をお願いしましたね。それが、1988年に発売されたオリンパスのカメラ「O-product(オープロダクト)」。このカメラも、「Be-1」や「パオ」と同じく限定生産による販売で、フューチャーレトロがテーマでした。

山中:はい。サラサラと自由に描いたスケッチが、ほとんどそのまま商品になってしまいました。フリーになってすぐにそんなすばらしい体験をしてしまって、世の中はそういうものだと思ってしまった(笑)。後に、思うようにできたのは、坂井さんの剛腕のおかげだった、と気づくわけですが(笑)。それはさておき、坂井さんの手法は先進的でした。限定生産なので売上としては大きいものではないけれど、こういったコンセプトを発信することで企業のブランディングに寄与する――。当時はどこもしていませんでした。また、販売価格を安くするために大量生産が大前提だった時代に、その真逆のアプローチをしたわけだから、そういう意味でも坂井さんは世の中の先駆けだったと思います。

坂井:そんなふうに考えていてくださったんですね。まあ、あのときは、なんでも強引にやっていました(笑)。山中さんもフリーになって、学ぶことも多かったのではないでしょうか?

山中:もともとデザイナーになったいきさつから話すと、僕は大学の工学部で機械工学(エンジニアリング)を学んでいて、一方で在学中は漫画ばっかり描いていました(笑)。で、カーデザイナーになれば、自分が学んできたエンジニアリングと、好きだった漫画やアート、デザインの両方を生かせると思っていたんです。ところが日産での仕事は文字通りのデザイン寄りで、機械設計などのエンジニアリングにはほとんど関わりません。僕としては両方に携わるものだと思っていたから、そんなギャップもあって、フリーになったんです。

坂井:なるほど、そうだったんですね。

山中:オリンパスの「O-product」は坂井さん流のコンセプトやイメージをもとにしたモノづくりができて、おもしろかったです。ただ、エンジニアたちとはけっこう衝突しました。「O-product」の外見はつまるところ、機械っぽく見える要素の塊ですよね。でもエンジニアたちは、合理的な機械ではない、と言うんです。合理性とは関係ない機械っぽいデザインのカメラ、というのかな。

山中さんと坂井さんが初めて一緒に手掛けたオリンパス「O-product」。右は山中さんのスケッチ 写真:清水行雄

坂井:合理的な機械であることと、機械っぽさとは別物だということですね。プロダクトデザインには、いまの言葉でいえば機械っぽさ――つまり、ある種のフェイクをのせるものですし。エンジニアリングを学んできた山中さんならではの気づきですね。

山中:そうかもしれませんね。エンジニアたちは機能主義で考え、それを信念としている――エンジニアたちのその気持ちはよく理解できました。同時に、その合理的な機械をデザインすることも可能ではないか、とも思いました。エンジニアたちはモノづくりにおいて、客観的な知見に主観的な気持ちを混ぜてはいけない、ととらえているものです。でも、彼らもあまり語らないだけで、「おもしろい!」と感じている。つまり、エンジニアたちにも夢や理想があって、それをデザイナーがくみ取って、美しい形を与えることができるのではないか、と思ったんです。

人体と人工物が一体となった美しい姿に衝撃

坂井:エンジニアリングとデザイン――両者の視点を持って、モノづくりに取り組む山中さんの信念は、そうやって醸成されていったわけですね。さて、デザインを手がけるときに山中さんは「美しさ」を追求されていると思いますが、どんなところが難しいですか?

山中:美しさは"手ごわい"です。美しさは本能的なものだからです。たとえば、野菜や果物は、腐ったものよりも、よく育っているもののほうが美しく感じると思います。それって生存本能にかかわるからでしょう。よく育っているものはおいしい、栄養がとれると本能がとらえているから。

坂井:たしかに赤ん坊や幼児は、苦いものやくさいものを嫌いますね。危険だと思って避けようとする。

山中:でも、だんだん年を重ねると、微妙に危ないものに惹かれるようになる。一種の倒錯だと思うんですけれど(笑)。たとえば、苦いものや辛いものが好きになったり、腐る直前のものがうまいと思ったりする。わざわざ危険なものに近寄っていく感覚は、人間の美意識にも入り込んでいる気がします。そんな人間のややこしさ、複雑さを追求していくのが芸術だと思います。食べ物を例に説明すると、ちょっと辛みを効かせると甘みが際立っておいしく感じるのに似て、芸術作品もある種の怖さ、不安、気持ちの悪さが美しさと微妙なバランスで結びついてこそ、本当に美しい芸術作品が生まれてくる。

坂井:なかなか哲学的で、面白い分析ですね。

山中:前置きが長くなってしまいましたが、美しさは生存本能とかかわっているから、美しさをプロダクトに込めるというのは、それを手掛けるデザイナーの「生命観」が問われるのではないか、とよく思います。そんなことを意識して、デザインに取り組んでいます。

坂井:"手ごわい"とおっしゃったのはそういった感覚なんですね。山中さんを語るうえではずせないのが、美しい義足のデザインです。慶応義塾大学政策・メディア研究科でのプロジェクトとして2008年から、学生たち、義肢装具士、義肢メーカーの皆さんと進めてこられましたが、どういう経緯で始まったのでしょうか?

左 /「Rabbit ver.4」(2013) 写真:後藤 晃人

右 /「Rami」(2016)のソケット部分 写真:加藤 康

山中:義足のスプリンター、オスカー・ピストリウスが走る映像を見て、人体と義足(人工物)が一体となった美しい姿に衝撃を受けたことがきっかけでした。これほど人体の一部を完璧に代替しながら、人体と調和しているプロダクトはほかにないからです。デザインをしてみたいという思いが募り、調べていく中で、義肢装具士の臼井二美男さんと知己を得ます。臼井さんが主宰する義足のスポーツクラブの活動も見せてもらいました。そのとき、足を失った喪失感から立ち直るのは大変なことだ、とあらためて知りました。お話をうかがうと、6カ月でようやく歩けるようになり、走れるようになるのはさらにその6カ月後、ということでしたから。

坂井:それでも、義足は誰もデザインしていない分野だから挑戦してみたかった、と。

山中:はい。そして、なぜ誰もやらなかったかというと、量産品ではないからビジネスにはなりにくい、ということもわかってきた。その話を妻にしたら――判断に迷うとよく妻に話をするんですけれど(笑)、そのプロジェクトを大学でやったらどうか、大学でこそやれるプロジェクトだよね、と言われて。その年は慶応義塾大学に行ったばかりでタイミングがよく、プロジェクトを立ち上げました。

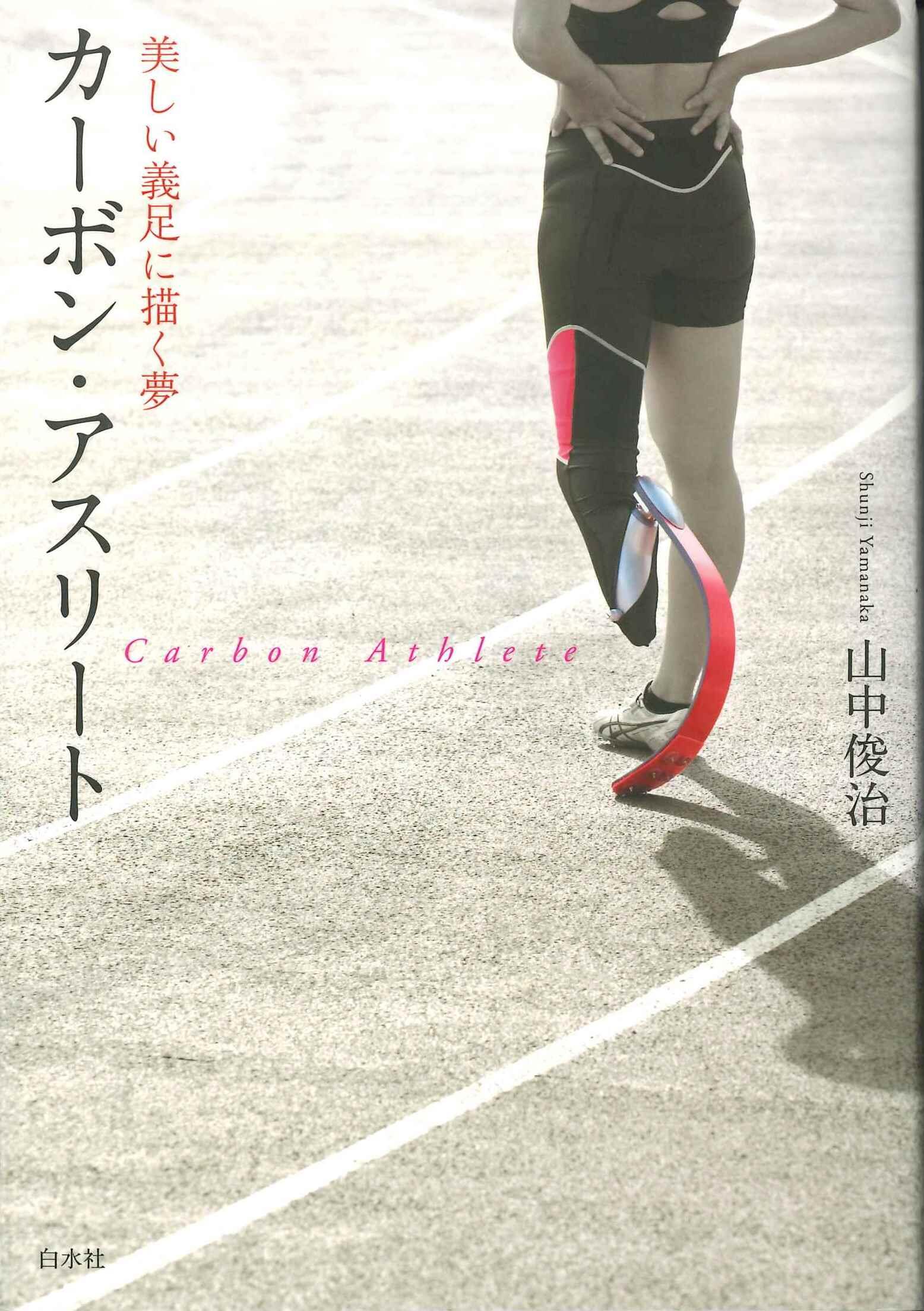

坂井:皆さんの思いや苦労は、山中さんがまとめられた『カーボン・アスリート 美しい義足に描く夢』に詳しく書かれていますね。

「カーボン・アスリート美しい義足に描く夢」(白水社)

山中:協力してくれた高桑早生さん――ロンドンとリオのパラリンピックに出場しました――はプロジェクト当初は高校生でしたが、その後、慶応に進学して僕の研究室に入ってきてくれて。彼女に試してもらいながら義足をつくりあげていきました。目に見える部分のデザインだけでなく、内部のパーツも開発しています。体のラインに沿った美しい形状になるまでには、4年かかりました。

クリエーターとしての作曲家にシンパシーを感じて

坂井:山中さんのお仕事に対するスタンスがわかったところで、今度はやわらかいテーマで、よく聴く音楽をぜひ教えてください。

山中:クラシックが好きでよく聴きます。それと、クラシックの作曲家たちの生涯には興味がありますね。ある意味では彼らは、大衆商品をつくっていたクリエーターです。伝記や関連する書籍を読んでいると、なんか俗っぽいことで常に悩んでいて(笑)。また、それぞれの作曲家に個性があり、何を価値観として音楽をつくっていたかがわかると、楽しくなります。どこか自分と近しいものも感じます。

坂井:山中さんからそういう話は初めて聞きました!

山中:例えば、ショパンとリスト。彼らが活躍したのは19世紀前半で、二人ともおそろしくピアノがうまい人です。で、リストは自分で楽曲をつくりながらも「ショパンはすばらしい。ショパンの楽曲をピアノで弾くのは最高だ」とショパンに思い入れている。ショパンは「リストが私の曲を弾く分にはいいけれど、リストの作曲するものは最低だ」と言っちゃう(笑)。たしかにリストの曲を聴くと、すばらしい楽曲が多いけれど、ショパンに比べるととても技巧的で。ショパンが自由奔放につくる感じに比べると、リストは考えてつくっている感じがします。......と、そんなふうに音楽を聴いているから、純粋に音楽を楽しんでいると言えるかどうか、わかりませんね(笑)。

坂井:ははは。クリエーターはどこかでライバルのことを気にかけるものですよ。

山中:19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したマーラーもおもしろい。マーラーはあらゆる作曲技法に精通していて、きれいなメロディーをつくる万能の巨人。音楽的な価値観としてはロマン派で、最後のロマン派といわれます。そして、積み上げてきた技術の粋を極めた、集大成的な楽響曲をいくつも完成させた。しかし、マーラーとほとんど同時代に既にドビュッシーやラヴェルら印象派が台頭して、それまでとは異なる手法を取り入れた新しい音楽が生まれます。マーラーもきっと聴いたはずで、驚いたに違いありません。自分が極めた技術とはなんだったのか、と。そんなエピソードから僕は、たとえ技術が完成したとしても、それは古い価値観にもとづくものでしかない。自分の仕事にも、そういうリスクがあるな、と教訓を得た気がしました(笑)。

坂井:山中さんの分析を聞いていると、クラシック音楽から学べることは、実に多いですね(笑)。

山中:音楽がいいなと思うのは、自分の仕事と近すぎないこともありますね。僕は作曲について詳しくはわからないけれど、わからないからこそ作曲家たちのそういった話を楽しめる。たとえば、デザイナーや美術家のストーリーだったら、自分の仕事と近すぎて、いちいち細かいところに反応してしまいそうです。ディテールがわからないくらいの距離感が、自分の創作や仕事には影響がなくて、ちょうどいいなと思います。

全体を見る、細部にこだわる――行ったり来たりしながら考えよう

坂井:それでは、そろそろまとめに入りたいと思います。山中さんは2013年から東京大学生産技術研究所に来られましたが、山中さんの研究室ではどんなテーマに取り組まれていますか?

山中:義足のデザインも続けているほか、医療器具のデザインには関心をもって取り組んでいます。テーマは「マスカスタマイゼーション」です。マスカスタマイゼーションとは、マスプロダクション(大量生産)とカスタマイゼーション(特注生産)を掛けわせた言葉。要するに、個々人のニーズに合った製品を、大量生産のように生産性よくつくるという考え方です。

坂井:マスカスタマイゼーションの例を挙げると、ナイキではスニーカーのデザインは共通でも、カラーリングは自分が好きなように選べるサービスがあります。先ほどお話に出た義足もそうだと思いますが、義足のようなプロダクトではそれぞれの人にフィットする細かな調整(カスタマイズ)が求められそうですね。ちなみに関連するところでは、ソニーのカスタムイヤホンの「Just ear」もその一種と言えそうです。エンジニアが耳の型をとって自分の耳に合うイヤホンに仕上げてくれて、音質も調整しくれる。僕は気に入って使い続けています。

山中:マスカスタマイゼーションを製品として実現している一つの例と言えますよね。「Just ear」は今度ぜひ試してみたいと思います。

坂井:マスカスタマイゼーションによって、モノづくりはどう変わりますか?

山中:マスカスタマイゼーションの製品は、コスト面が課題になります。そのとき、カギとなるのが、立体的な造形物を手軽につくれる3Dプリンターです。ちょっとした仕様の変更もしやすい3Dプリンターがあれば、短時間で安価にプロダクトをつくることができる。そうすれば、個々人の調整が必要な医療器具の分野でも、美しくデザインしたプロダクトをビジネスとして展開できるようになるでしょう。

SONY「Just ear」

坂井:デザインの在り方にも変化が生まれそうですね。

山中:大切なのは、デザインのフォーマットをつくる「メタデザイン」という考え方だと思います。メタデザインは、カスタマイズするときのルールを用意するとか、ある部分は共通デザインだけどカスタマイズできるところを残しておくとか――つまり、一つひとつを完璧にデザインするのではなく、一定のルールのもとで自由にデザインしていく手法です。そういう"メタ"な部分をデザインすることが現在のトレンドで、僕もその重要性を感じています。

坂井:とはいえ、山中さんとして、いくら「メタデザイン」でもこだわりたいこともあるのではないですか?

山中:もちろん。デザインには全体を貫くコンセプトがまずあって、同時に細部を考えていくものです。僕自身はこれまで、細部の仕上がり、ディテールには時間をかけ、こだわってモノづくりをしてきました。神は細部に宿るもの。全体コンセプトがネジ1本にも宿る――その感覚はこれからも大事にしたい。メタデザインにも同じことが言えると思います。全体を見ること、細部にこだわることを行ったり来たりしながら考えていく。どちらかだけ突き詰めても、中途半端なものになってしまうので。それって、坂井さんから教わった、夢や理想を掲げて全体像から考えていく――コンセプトワークを大事にする、ということに通じます。やはり、坂井さんの影響は大きかったですね。

坂井:山中さんのデザインに対する深い愛情、これからのデザインの在り方をうかがって非常に勉強になりました。また、「Be-1」「パオ」「O-product」の話も出て懐かしかったです。今日はありがとうございました。東京大学でのプロジェクト以外にも、山中さん個人で取り組まれている仕事もありますから、そちらも楽しみにしています。またぜひ、僕たちを美しいデザインで驚かせてください。

山中さんのお気に入りプロダクトを公開!

LAMY joy(ラミー ジョイ)。「LAMY社の万年筆safari(サファリ)には機能美を感じて昔から惚れ込んでいました。joyはsafariから派生したカリグラフィー用のペンです。safariを30年くらい前から愛用してきましたが、joyは7、8年くらい前からよく使うようになりました。スケッチを描くときにも使っています」(山中さん)

プロフィール

山中俊治(やまなか・しゅんじ)

1957年愛媛県生まれ。デザインエンジニア。東京大学生産技術研究所 機械・生体系部門、教授。1982年東京大学工学部産業機械工学科を卒業後、日産自動車デザインセンターを経て、87年からフリーのデザイナーとして独立。91年~94年東京大学工学部助教授。94年リーディング・エッジ・デザイン設立。デザイナーとして幅広い工業製品のデザインを手掛ける一方、技術者としてロボティクスや通信技術にも携わる。2001年には「Suica」のICカード改札機の標準UIのデザインを手がけた。08年~12年慶應義塾大学政策・メディア研究科教授。義足や感覚に訴えるロボットの研究、制作で手腕を発揮。04年毎日デザイン賞受賞、ドイツIF Good Design Award、グッドデザイン賞受賞。10年「Tagtype Garage Kit」がニューヨーク近代美術館パーマネントコレクションに選定される。13年から現職。著書に『カーボン・アスリート 美しい義足に描く夢』(白水社、2012年)、『デザインの小骨話』(日経BP社、2017年)などがある。

Twitter: Yam_eye

Web:東京大学生産技術研究所 機械・生態系部門 山中俊治研究室 http://www.design-lab.iis.u-tokyo.ac.jp/

LEADING EDGE DESIGN http://lleedd.com/

坂井直樹(さかい・なおき)

コンセプター。デザインコンサルティングカンパニー、Water Design代表取締役。1947年、京都府生まれ。1966年、京都市立芸術大学入学後に渡米し、サンフランシスコで「TattooT-shirt」を手掛けてヒット。帰国後の1973年、ウォータースタジオ社を立ち上げたほか、テキスタイルデザイナーとして活躍したのち、1987年、日産「Be-1」のプロデュースで注目を集める。その後も、日産「パオ」「ラシーン」、オリンパス「O-product」などのコンセプトデザインに関わってきた。auの社外デザインプロデューサーとしても手腕を発揮した。元慶應義塾大学 SFC 教授、元成蹊大学客員教授。

Twitter: naokix11

Web:Water Design https://water-design.jp/

Photo:平塚篤史

Text:鳥居裕介